地球温暖化、“科学者97%”の真実?

EvgeniyShkolenko/iStock

はじめに

「地球温暖化は人間の出すCO2によって引き起こされている。このことについて科学者の97%が同意している」──このフレーズは、20年近くにわたり、メディア、環境団体、国際機関を通じて広く流布されてきた。

この数字に対し、私たちは疑問を抱くことなく「科学の合意」として受け入れてはいないだろうか?しかし、果たしてこの「97%」という数字は、どれほどの根拠と信頼性を持っているのだろうか?

本稿では、この主張の背景とその問題点、そしてそれに異議を唱える国際的な科学者団体の活動を紹介し、科学的信頼性とは何かを改めて考えてみたい。

97%合意説の出典と問題点

「97%の科学者が温暖化の人為的原因に同意している」という主張の代表的な出典は、2013年に発表されたジョン・クックらによる論文である。この研究は、気候変動に関する11,944本の学術論文の要旨(abstract)を分析し、そのうち「97.1%の論文が、人為的原因を支持する立場」を示していたという結果を導いている。

Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming

しかし、ここにはいくつかの重大な問題がある。第一に、この調査は論文の「要旨」のみに基づいており、論文執筆者本人の意見を直接確認しているわけではない。また、「人為的原因を支持する」と分類された論文の中には、CO2を主因と明記していないものや、自然要因との併記を含むものもあり、その分類基準自体が主観的である。

さらに、この種の統計は「科学的合意」というよりも「印象操作」に近い使われ方をする傾向があるともいわれる。実際の科学的議論は、データや仮説の検証、反証の積み重ねによって進められるべきものであり、単純な割合やスローガンに還元されるものではない。

もう一つの声

このような「97%合意」言説に対し、異を唱えてきたのがオランダに拠点を置く独立系の科学者団体CLINTEL(Climate Intelligence Foundation)である。CLINTELは、「気候非常事態は存在しない」という声明(WCD)を掲げ、科学的データと理論に基づいた気候観を提示している。

WCD:World Climate Declaration There is no climate emergency

CLINTELの大きな特徴は、WCDに署名した科学者や専門家が実名と肩書きを公表している点で、2025年現在、世界中で1983人の科学者・技術者・政策決定者が名を連ねており、その専門分野も気象学、物理学、工学、地質学、統計学など多岐にわたっている。

彼らは「気候は複雑な自然現象であり、CO2のみを主因とする見方は不正確である」と主張し、現在の急進的な気候政策は拙速かつ不均衡であると警告している。

どちらの主張が信頼できるのか?

ここで重要なのは、「どちらが正しいか」を決めつけることではない。むしろ、「どちらの姿勢が科学として信頼に足るか」を問うことが本質だといえる。

科学とは本来、仮説と検証、反証を繰り返す自己修正的な営みであり、異なる見解を封じるのではなく、公開された場で議論を重ねることによって真理に近づいていくプロセスが重要である。

その意味で、CLINTELのように実名と専門分野を明示し、反証可能な形で主張を公にする姿勢は、科学の本質に忠実な行動と言えよう。これに対し、「97%の科学者(の一団)が合意している」という数字を用いて異論を封じる態度は、科学というよりも政治的同調圧力や信念体系に近いものになってしまう危険がある。

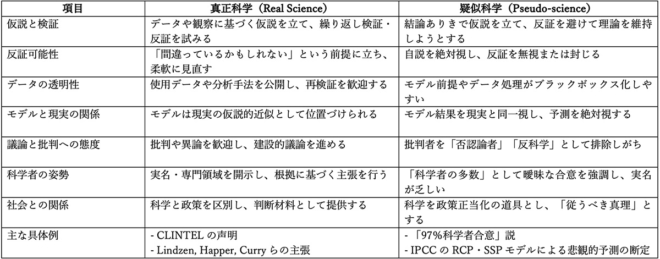

気候変動が「疑似科学」になりやすいポイント

気候変動を巡る議論では、「科学的である」とされる主張の中にも、真正な科学に基づくものと、疑似科学的な次のような特徴を持つものが混在している。

1. 気候モデルの神格化

気候モデルは「仮定に基づく未来の可能性のひとつ」にすぎないにも関わらず、未来を確定的に予測する道具として扱われることがある。これは、科学ではなく予言や占いに近い使われ方といえる。

2. 数字の呪術化(例:「97%の合意」)

このような数字は、「多数派が正しい」という論理のすり替えに使われやすく、議論や反証の余地を奪うために利用されることがある。

3. 道徳と結びついた主張

「子どもたちの未来のために」「地球を救うために」というフレーズが、科学的懐疑や反論を倫理的に封じるために使われることがある。これも疑似科学的手法といえる。

一方、真正な科学とは常に反証を許し、新たなデータに開かれていることである。どんなに高名な科学者でも、どれほど「合意」があっても、絶対に正しいと断言した瞬間に科学ではなくなる。

気候変動の議論も、政治・経済・倫理が絡む重要なテーマであるからこそ、科学は科学としての姿勢を保ち続けることが必要であり、私たちも、「誰が言っているか」ではなく「どういう論拠で言っているか」を見極める目を養う必要がある。

表1に両者の違いを比較してみた。

表1 真正科学と疑似科学の比較表

(註)RCP:代表的濃度経路シナリオ、SSP : 共有社会経済経路シナリオ

おわりに

科学は「疑うことを恐れない営み」であり、異なる見解が存在すること自体が、科学の健全性を保つ条件である。特に気候変動のようなテーマでは、「科学のふりをした信念体系」に注意が必要といえる。

気候が重要な課題であることは疑いようがない。しかしその解決に向けた議論は、一つの見解だけに依拠すべきではない。「科学者が何パーセント同意しているか」という数字に惑わされず、多様な視点を尊重し、異なる意見にも耳を傾ける柔軟さこそが、民主主義と科学の健全な発展を支える土台となる。

関連記事

-

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

-

混迷と悪あがき ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツの過去10年に亘るエネルギー政策「エネルギーヴェンデ(大転換)」が大失敗したことが明々自白になった。大転換の柱は、脱原発と脱石炭(褐炭)である。原発と褐炭を代替するはずだっ

-

2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。

-

シェブロン、米石油ヘスを8兆円で買収 大型投資相次ぐ 石油メジャーの米シェブロンは23日、シェールオイルや海底油田の開発を手掛ける米ヘスを530億ドル(約8兆円)で買収すると発表した。 (中略) 再生可能エネルギーだけで

-

チャーミー大島先生との巡り会い 大島教授に最初にお会いしたのは、彼が立命館大学教授になって数年、岩波の〝赤本〟『原発のコスト』をもって華々しく論壇に登壇した直後の頃だった。原発の反対・推進が相まみえるパネル討論会でのこと

-

問題:北緯60度から70度の間の世界の森林(シベリアやアラスカなど)を全部伐採したら、地球はどれだけ温暖化するか? 答え:0.4℃、気温が下がる(上がるのではない!) あれ? 温暖化対策のために、植林しているんじゃなかっ

-

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

-

COP28に参加して強く感じたことは「すでに破綻している1.5℃目標に固執することは、世界にとって決して良い結果をもたらさない」ということであった。特に1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルからの逆算ですべてを律す

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間