国際エネルギー機関IEAの不可解な中国シナリオ

coffeekai/iStock

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年秋にWorld Energy Outlook(WEO)を発刊している。従来バイブル的な存在として世界中のエネルギー関係者の信頼を集めていたWEOに、近年変化が起きている。

この2月にアゴラに掲載された有馬純氏の「IEAの『エネルギー妄想」に高まる批判」では、元IEAの石油市場分析責任者がWEO2024の石油に関する想定を非現実的な「妄想」だと批判している。

https://agora-web.jp/archives/250202010201.html

本稿では、筆者が感じる変化の根拠を、過去4年分のWEOのシナリオSTEPSの分析に基づいて紹介したい。

WEOでは2021年版(WEO2021)からSTEPS、APS、NZEという3つのシナリオがメインシナリオとして位置付けられている。STEPSは「現在実施中のエネルギー・気候政策および発表されている政策(但し裏付けのあるものに限る)と整合するシナリオ」と定義されている。

将来の目標をピン止めするbackcast型のNZE(2050年の世界CO2排出量をゼロと想定)やAPS(全てのカーボンニュートラル宣言達成を想定)とは異なり、STEPSはforecat型(シミュレーションによる将来展望)で、最も蓋然性の高いシナリオという位置づけである注1)。

エネルギー、電力、CO2の変化

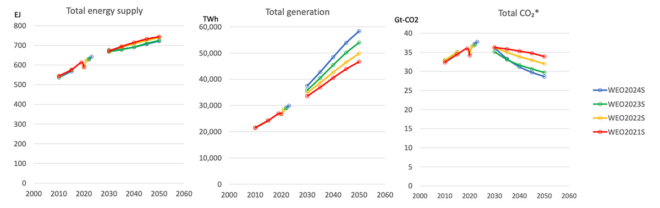

WEO2021~WEO2024のSTEPSの世界の一次エネルギー供給、発電電力量、CO2排出量の比較を図1に示す。

図1 WEO2021~WEO2024 STEPSの世界の一次エネルギー供給(左)、発電電力量(中)、CO2排出量(右)

一次エネルギー供給とCO2排出量はWEO2021から毎年「下げ」方向に変化(シフトdown)しており、発電電力量のみがWEO2021から毎年「上げ」方向に変化(シフトup)している。

WEO2021~WEO2024で「経済成長に伴ってエネルギー需要も電力消費も過去の増加トレンドを継続するが、CO2排出量だけは過去の増加トレンドから決別して減少する」という傾向は共通である一方で、「エネルギー需要の増加はGDP成長率の低下に伴ってより小さくなりつつ、より大きな発電電力量増加により、より大きなCO2排出量減少が実現する」という一定方向へのシフトが示されている。

電力、特に中国の電力に注目

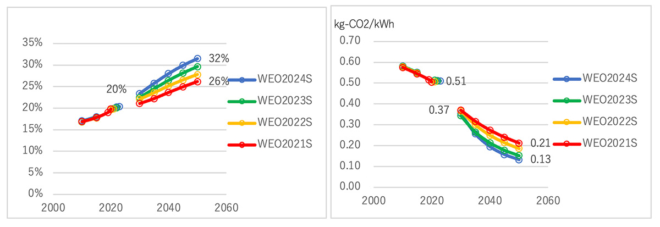

発電電力量のシフトupとCO2排出量のシフトdownの背景には、何があるのだろうか。WEO2021~WEO2024 STEPSの電化率(最終エネルギー消費に占める電力の割合)と電力CO2排出係数を算定・比較してみた(図2)

図2 WEO2021~WEO2024 STEPSの電化率(左)と電力CO2排出係数(左)

左図の最終エネルギー消費の電化率はシフトupしており、WEO2024の2050年値32%はWEO2021に比べて2割以上高い。即ち、エネルギー消費における電化の大幅な進捗が発電電力量の大幅シフトupの原因である。

一方で、右図の電力CO2排出係数はシフトdownしており、WEO2024の2050年値はWEO2021に比べて4割程度低く、現状の1/4である。

つまり、図1に示したCO2排出量のシフトdownは、「電化率の連続シフトup」×「電力CO2排出係数の連続シフトdown」という合わせ技なのである。

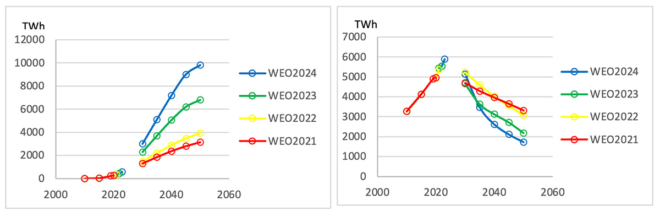

次に、世界の発電電力量の約3割を占める中国に注目してみる。中国の太陽光発電(2022年の世界シェア35%)、石炭火力発電(同55%)のSTEPSの発電電力量は、WEO2021~WEO2024で図3のように変化している。

図3 WEO2021~WEO2024 STEPSの中国の太陽光発電量(左)と石炭火力発電電力量(右)

WEO2022以降の太陽光発電電力量のシフトup幅は非常に大きくWEO2024の2050年値はWEO2021の3倍以上で(左図)、世界の太陽光発電の約半分を占める。

石炭火力発電は足元でも増加している実績に対して、STEPSでは2030年以降は減少するという共通の傾向の下で、WEO2021~WEO2024ではシフトdownしており、WEO2024では2030年から2050年にかけて70%減少している(右図)。

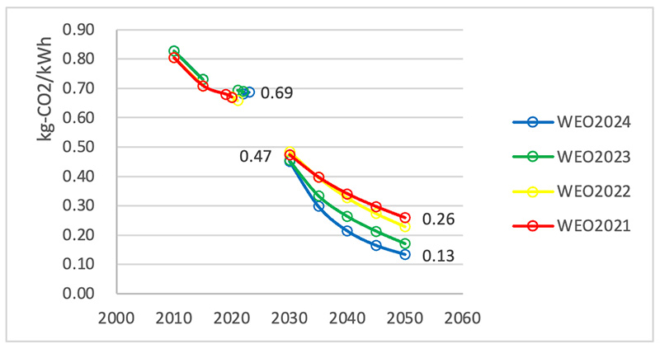

この太陽光と石炭火力の変化を反映して、中国の電力CO2排出係数(算定値注2))は、図4のように変化している。

図4 WEO2021~WEO2024 STEPSの中国の電力CO2排出係数

至近年の0.7kg-CO2/kWh程度の実績から、WEO2021~WEO2024で2050年に向かって大きく低下するという共通の傾向の下でシフトdownしており、WEO2024の2050年値0.13kg-CO2/kWhはWEO2021の1/2、現状の1/5で、この値は図2の世界のCO2排出係数と同じである。

即ち、STEPSでは中国の電力CO2排出係数の著しいシフトdownが、世界の電力CO2排出係数、ひいてはCO2排出量をシフトdownさせていることが確認できた。

次に、中国の太陽光発電設備容量と設備利用率を図5に示す。設備利用率は、発電設備が年間を通じてフルパワーで発電できたと仮定した発電電力量に対する実際の発電電力量の割合である。

図5 WEO2021~WEO2024 STEPSの中国の太陽光発電の設備容量(右)と利用率(左)

STEPSの太陽光発電の設備容量はシフトupしており、WEO2024年の2050年値はWEO2021から4倍以上である(左図)。2030年の太陽光発電設備容量3300GWという値は、中国政府の政策目標「太陽光と風力の合計の設備容量を2030年までに1200GWにする」(WEO2024 AnnexBに記載)の3倍弱と、大きく乖離していることが確認された注3)。

右図では、至近年の利用率低下が示されている。これは、太陽光発電が増加して需給バランスと調整力の確保が困難なレベルに達すると、電力系統の安定運用のために太陽光発電の出力抑制が必要になり、導入量が増えるほど抑制が増加するので利用率は低下する、という実態である。

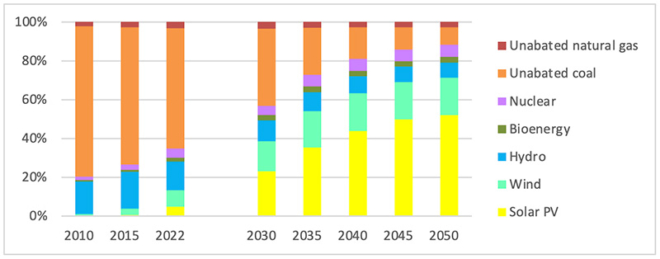

しかし、STEPSでは2030年以降の利用率が増加している。WEO2024の中国の電源構成(図6)で太陽光発電割合を確認してみると、2030年には20%を、2050年には50%を超えている。中国では既に顕著な利用率低下が起きている現状とは別に、STEPSでは太陽光発電の割合が増加するのにつれて、利用率も直線的に増加していくことになっているが、その根拠は示されていない注4)。

図6 WEO2024 STEPSの中国の発電電力量の電源構成

以上、WEOのシナリオの中で、唯一forecat型で、蓋然性が高いはずのSTEPSが、毎年少しずつ「よりグリーンな」方向へのシフトを積み重ねることで、大きく変化しつつあることを示した。

その時々のWEOを読んでもわかりにくい、いわば「だるまさんがころんだ」的な小さなシフトを、今回の「ストロボ写真」的な比較分析が有意に示すことができた。

IEAはSTEPSを「発表されている政策(但し裏付けのあるものに限る)と整合するシナリオ」と定義しているにも関わらず、グリーンシフトの背景には「政策想定と矛盾する大量の太陽光発電設備の導入」や「根拠不明なまま上昇し続ける太陽光発電設備の利用率」などの不可思議な中国の想定がある。

forecast型のシナリオと位置づけているSTEPSに関しては、IEAは根拠を明記した上で定義の通りの想定を置き、蓋然性の高い将来展望を示してほしい。

■

利用したデータは以下の通り(いずれもIEAのwebsiteから購入可能)

IEA, WEO2021_AnnexAExtended_Data

IEA, WEO2022_Extended_Data

IEA, WEO2023_Extended_Data

IEA, WEO2024_Extended_Data

■

注1)2100年における産業革命以前からの気温上昇は、STEPSが2.4℃、APSが1.7℃、NZEが1.5℃(いずれも50%の確率)、人口と経済成長の想定は3シナリオ共通で、2050年の世界の人口は97億人、2050年までの世界のGDP成長は率3.0~2.7%と想定されている。

注2)国別のCO2 排出量の区分が「電力・熱供給」となっていて、この排出量を発電電力量で除してCO2排出係数を算定しているため、絶対値としては大きめの値となっている。

注3)WEO2024本文中に中国は2030年目標を前倒しで達成したと記載しているが、政府目標の3倍の想定をすることを説明する記載はない。

注4)太陽光発電の設備容量が増加しても出力抑制が増えないということは、余剰の電力を貯蔵(蓄電池および揚水発電所)と利用(水素製造など)により吸収できている、ということである。しかし、WEO2024で想定されている中国の蓄電池容量は2050年に1800GW、揚水発電所は2050年に120GWで、合計しても太陽光発電設備容量の1/5程度である。一方で電解装置の容量は明記されていない が、世界の2050年導入量は400GW程度と、太陽光発電設備容量の1/40であり、中国ではその倍と仮定して合計しても、余剰の太陽光発電を吸収するには全く不十分であり、太陽光発電の利用率が設備容量に比例して増加する理由は依然として謎である。

関連記事

-

このごろ世の中は「脱炭素」や「カーボンニュートラル」でにぎわい、再生可能エネルギーとか水素とかアンモニアとか、いろんな話が毎日のようにマスコミに出ています。それを後押ししているのがESG投資ですが、その意味がわからない人

-

バイデン政権は温暖化防止を政権の重要政策と位置づけ、発足直後には主要国40ヵ国の首脳による気候サミットを開催し、参加国に2050年カーボンニュートラルへのコミットや、それと整合的な形での2030年目標の引き上げを迫ってき

-

アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 筆者は毎日、大量に届くエネルギー関連記事を目にするわけだが、相も変わらず科学的根拠のない暴論が世に蔓延するのを見て、この国の未来に対し暗澹たる気持ちに襲われる。また、これらの暴

-

2050年にCO2をゼロにすると宣言する自治体が増えている。これが不真面目かつ罪作りであることを前に述べた。 本稿では仮に、日本全体で2050年にCO2をゼロにすると、気温は何度下がり、豪雨は何ミリ減るか計算しよう。 す

-

オランダの物理学者が、環境運動の圧力に屈した大学に異議を唱えている。日本でもとても他人事に思えないので、紹介しよう。 執筆したのは、デルフト工科大学地球物理学名誉教授であり、オランダ王立芸術・科学アカデミー会員のグウス・

-

2014年12月4日、東商ホール(東京・千代田区)で、原子力国民会議とエネルギーと経済・環境を考える会が主催する、第2回原子力国民会議・東京大会が、約550名の参加を得て開催された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間