「バックアップ電源」という誤解が生む「再エネの主力電源化」

oliver de la haye/iStock

近年、再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化が推進される中で、太陽光や風力の出力変動に対応するために「火力や原子力をバックアップ電源として使えばいい」という言説が頻繁に見られるようになった。

この「バックアップ」という言葉を用いつつ行う議論には、重大な誤解が含まれていると感ずることが多い。以下に、その技術的実態と誤認識を整理する。

「バックアップ電源」という言葉の誤用

本来「バックアップ電源」とは、停電や故障などの非常時に一時的に代替する電源を指す。しかし再エネ文脈では、「再エネの変動を日常的に補完する主力電源」という意味で使われており、本来の意味とは大きくかけ離れている。

この言葉の誤用によって、火力や原子力がまるで「コンセントのスイッチかのように」、簡単にオン・オフできるものと誤認されている御仁も見受けられる。

プロセス設備における運転の基本原則

火力発電(特にIGCCなどの複雑なプロセス系)や原子力発電は、いずれも「定常運転を基本」として設計されている。一例として、

- 運転は年間1サイクル(スタートアップとシャットダウンは1回ずつ)、そして定期メンテナンス

- スタートアップ/シャットダウンには数時間〜数日を要する

- 頻繁な起動・停止は熱応力や摩耗を引き起こし、設備寿命を縮める

- ターンダウン(出力低下)にも限界があり、効率が著しく低下する

通常、ガス化炉などの機器の塔径を決めるのはガスなどの流体の線速度で、機器の容積(径が決まっているから、塔や機器の長さ)を決定するのが処理量である。

たとえば50%出力で運転する場合、設備に供給されるガス量が定格の設計条件からかなり逸脱するため、線速度などが小さくなり、塔内の流体の流れが不安定になるなどして、エネルギー効率や反応特性が大きく悪化する。

原子力発電の特性と限界

原子力発電は、特に長期間の安定出力が求められるベースロード電源である。

- 出力変動や日替わり運転に適していない

- 臨界管理、崩壊熱の除去、安全措置など、起動停止には高度な作業が必要

- 欧州の一部ではロードフォロー運転がなされているが、これは例外的な設計と運用体制の成果であり、一般化できるものではない

誤解されるシナリオ:「昼はゼロ運転、夕方から発電」?

多くの人が次のように考えている可能性がある:

- 昼間:太陽光だけでまかなえる➡火力・原子力は停止またはゼロ運転

- 夕方以降、雨天・曇天・降雪時:再エネ設備が止まってしまう ➡ 火力や原子力をすぐに起動して発電

- このサイクルを毎日繰り返す

これは、現実の設備運用から見て極めて非現実的であり、技術的にも設備寿命的にも無理がある。仮にゼロ運転ではなくターンダウン運転を採るとしても、その効率低下や負荷変動による影響は計り知れない。まったく実効性はない。

代替案とその課題

ターンダウンせずに出力を余剰として活用するアイデアとして、水素製造、メタノール合成、揚水発電、蓄電池などが挙げられるが、以下の課題がある:

- 高コスト

- システムが複雑化

- エネルギー変換効率が低い(効率が50%以下など)

- インフラ整備・制度設計の課題

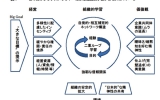

電源ごとの役割と特性の整理

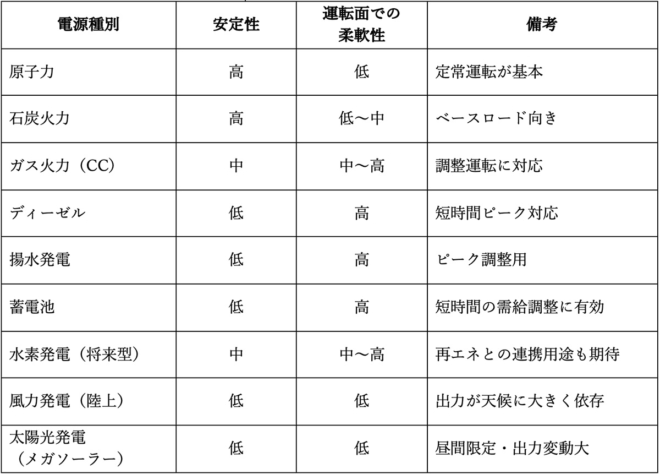

ここで、電源ごとの安定性と運転面での柔軟性をまとめてみた。

※詳細は文末参照

これから必要な視点

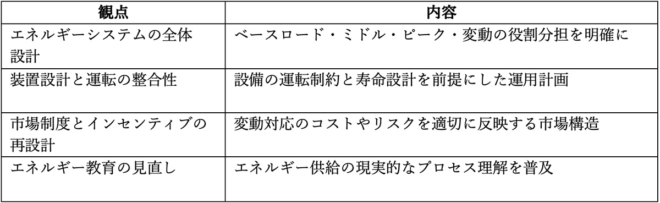

これまでの議論を踏まえ、安全で経済的にも手頃な発電システム実現のために必要な視点を列挙してみた。

議論の再構築が必要

現代のエネルギー政策議論において、「再エネを主力にし、火力・原子力を柔軟なバックアップに」という構想は、設備の技術的実態と乖離している。

今後は以下の視点が必要である:

- 電源ごとの設計思想と運用制約を前提とした議論

- 「定常性と柔軟性」のバランスを考慮したエネルギーミックス設計

- エネルギー供給の技術的現実への理解と普及

これを怠れば、現場を知らぬ理想論によって、将来的なエネルギー供給の不安定化と設備トラブルを招く危険がある。

最後に

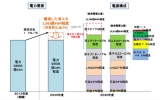

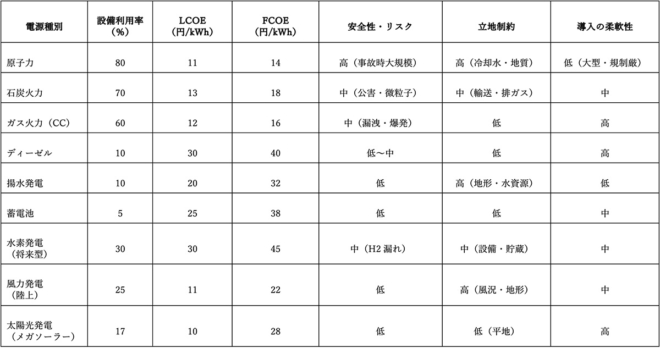

最後に添付した一覧表は、電源別の設備利用率、LCOE、FCOE、安全性・リスク、立地制約、導入の柔軟性を比較したものである。その中でも注目すべき項目は、LCOEと(均等化発電原価)とFCOE(総合発電コスト)である。LCOEは、経済産業省などの資料でも見られるが、発電時のコストのみを抽出した発電コストである。

一方、FCOEは、運用変更や発電効率の低下に伴うコスト(プロファイルコスト)+石炭火力などの調整や系統安定化のためのコスト(バランシングコスト)+送電網への接続コスト(系統・接続コスト)を加算した総合的な発電コストであり、最終的に電気代として、家庭や産業界に対して請求される。

政府は、再生可能エネルギーの主力電源化を発表しているが、現在の技術レベル、そして自然任せであるという厳然とした事実から判断すれば、主力電源には到底なり得ないと言わざるを得ない。

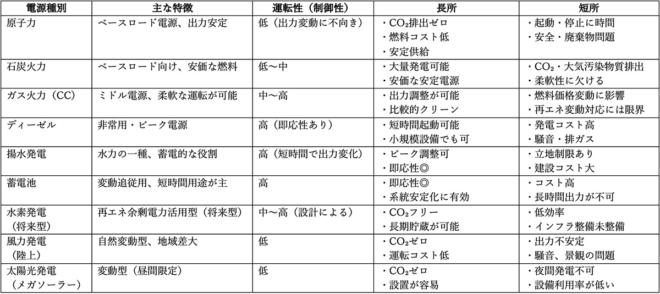

電源別・特徴・運転性・長所・短所一覧表

電源別の設備利用率、LCOE、FCOE、安全性・リスク、立地制約、導入の柔軟性一覧表

※LCOE(Levelized Cost of Electricity):均等化発電原価

※FCOE(Full Cost of Electricity):総合発電コスト

関連記事

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 太陽活動の変化が地球の気温に影響してきたという説について

-

福島第一原発事故をめぐり、社会の中に冷静に問題に対処しようという動きが広がっています。その動きをGEPRは今週紹介します。

-

日本ばかりか全世界をも震撼させた東日本大地震。大津波による東電福島第一原子力発電所のメルトダウンから2年以上が経つ。それでも、事故収束にとり組む現場ではタイベックスと呼ばれる防護服と見るからに息苦しいフルフェイスのマスクに身を包んだ東電社員や協力企業の人々が、汗だらけになりながらまるで野戦病院の様相を呈しつつ日夜必死で頑張っている。

-

福島第一原子力発電所の重大事故を契機に、原発の安全性への信頼は大きくゆらぎ、国内はおろか全世界に原発への不安が拡大しました。津波によって電源が失われ、原子炉の制御ができなくなったこと、そしてこれを国や事業者が前もって適切に対策をとっていなかったこと、そのため今後も同様の事故が発生するのではないかとの不安が広がったことが大きな原因です。

-

16年4月29日公開。出演は原子力工学者の奈良林直(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。4月の九州地震、3月には大津地裁で稼動した高浜原発の差し止めが認められるなど、原子力の安全性が問われた。しかし、社会の原子力をめぐるリスク認識がゆがんでいる。工学者を招き、本当のリスクを分析している。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。 今回のテーマは「エネルギー安全保障と石炭火力」です。 ホルムズ海峡で日本のタンカーが攻撃され、久しぶりにエネルギー安全保障が注目されています。原子力だけで

-

経済産業省の有識者会議がまとめた2030年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)案は、政治的な思惑に左右され、各種電源の数字合わせに終始した印象が強く残った。エネルギーは暮らしや産業を支える国の重要な基盤である。そこにはイデオロギーや政治的な主張を持ち込むべきではなく、あくまで現実を踏まえた冷静な政策判断が求められる。だが、有識者会議では日本のエネルギーのあるべき将来像について、骨太な議論はみられなかったのは残念だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間