米国のデータベースからみる大規模再エネ発電への世界的な抵抗の流れ

bombermoon/iStock

気候変動対策のひとつとして、世界各地で大規模な太陽光発電や風力発電プロジェクトが計画されている。しかし、経済的要因や政策の変更、環境への影響などから、こうしたプロジェクトが撤退や中止に至っているケースも多い。

有名な事例を挙げると、

アメリカ・マサチューセッツ州の「ヴィンヤード・ウィンド1,200プロジェクト」

ヴィンヤード・オフショア社は、マサチューセッツ州で計画していた800メガワットの洋上風力発電プロジェクト「ヴィンヤード・ウィンド1,200プロジェクト」から撤退した。主な理由として、コネチカット州が残りの400メガワットの購入を見送ったことが挙げられる。

デンマーク・オーステッド社の洋上風力事業縮小

デンマークのエネルギー企業オーステッドは、2024年に最大800人の人員削減を行い、ノルウェーなど3カ国からの撤退を決定した。背景には、世界的なインフレによる開発コストの増加や、米国事業の悪化があった。

ノルウェー・エクイノール社のフランス洋上風力プロジェクト撤退

ノルウェーのエネルギー企業エクイノールは、2024年9月にフランスで計画していた洋上風力発電事業からの撤退を決定した。主な理由として、開発コストの増加や政策の不確実性が挙げられる。

ラテンアメリカ・セルシア社の風力・太陽光発電プロジェクトの見直し

ラテンアメリカの7カ国で風力・太陽光発電所の開発を計画していたセルシア社は、風力資源や設備容量、生産可能率、送電系統データ、地形などを評価した結果、一部のプロジェクトの見直しや中止を決定した。

これらの事例は、再生可能エネルギーの大規模プロジェクトが経済的、政策的、環境的要因により影響を受けていること、プロジェクトの成功には、綿密な計画とリスク管理が不可欠であることが示されている。

さらに、別の側面として、風力・太陽光発電の大規模開発によって景観破壊が顕著となっているため、こうした抵抗が世界中で拡大し続けている。

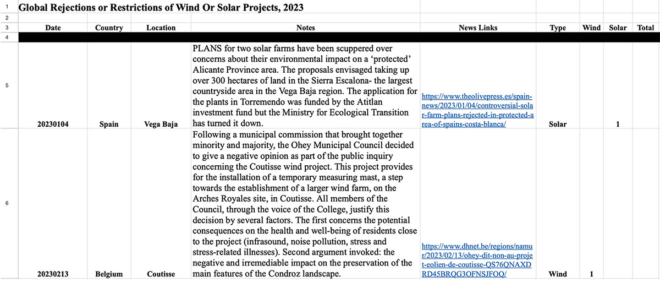

この問題を明確に示すため、ロバート・ブライス氏は、「再エネ拒絶データベース(Renewable Rejection Database)」を構築した。このデータベースは、ブライス氏が2015年からアメリカ各地で拡大する風力・太陽光発電施設に対する住民の反発の記録を残すために作成したものだが、メイン州からハワイ州に至る771件のプロジェクトの拒絶や制限が記録されており、無料で公開されている。

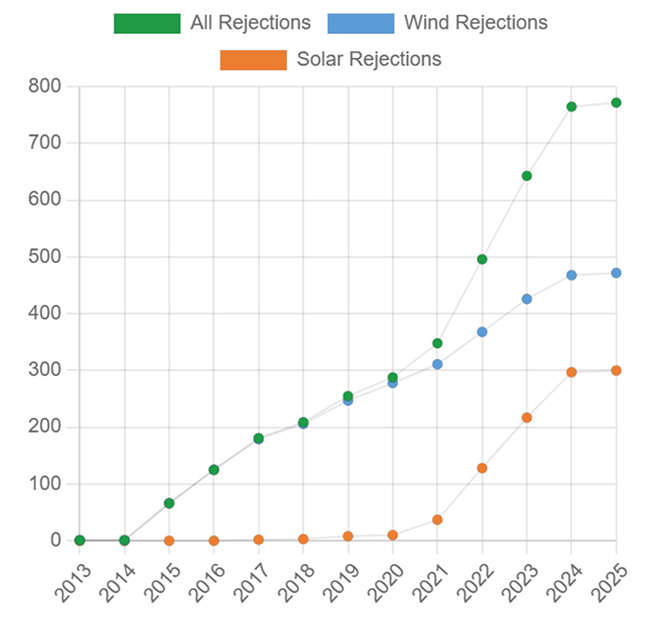

出典:Renewable Rejection Database

上図によれば、2020年から拒絶の数が急激に拡大しているのがわかる。その理由は、風力・太陽光発電の大規模な導入には膨大な土地が必要であり、土地を奪われたり立ち退きを強いられたりするという理由で、それらの発電設備に対する反発が生まれ、拡大の限界となっているというのである。

基本的な話として、政府や環境活動家は再生可能エネルギーを推進しているが、これらの発電方法は天候に依存しているため、経済に必要とされる安定した電力供給を保証できるわけではない(太陽光設備利用率:約17%)。「土地利用の対立」という事実もあるが、真相を知った上で、地元住民の反発が広がっているという流れは驚くに当たらない。

この問題をさらに詳細に分析するため、ブライス氏は、新たにグローバルなデータベース「Global Renewable Rejection Database」を構築した。このデータベースには、アメリカ国内の反発のみならず、世界各地で進行する風力・太陽光発電への反対運動を追跡している。

2023年以降、欧州、インド、オーストラリア、韓国、ギリシャ、カナダなどで少なくとも72件のプロジェクトが拒否・制限されているが、実際の拒絶件数は20~30%多い可能性があるとのこと。

この「Global Renewable Rejection Database」は、有料サブスクリプションサービス「Substack」で提供されている。

このデータベースから明らかなことは、風力・太陽光発電の拡大には「土地利用の制約」という大きな障害が存在することであり、各国での反発が続く限り、再生可能エネルギーの普及は難しいということである。

すなわち、世界の潮流は、経済的・政策的・自然環境などの理由によって、再生可能エネルギーの大規模プロジェクトの実現可能性や持続可能性が問われ、撤退や縮小という動きが広がっているのである。

我が国はといえば、政府が推進する「再生可能エネルギーの主力電源化」政策に呼応し、全国各地で大規模なメガソーラー事業が展開されている。しかし、自然の中に敷き詰められた太陽光パネルの枚数や占有面積が増えるにつれ、不都合な事実が明らかになっている。自然破壊、環境汚染、台風や豪雨などの自然災害によるパネルの崩落や飛散、そして火災などが強烈な写真とともに発信され、大きな社会問題化している。

世界の潮流に乗り遅れ、国内に再エネに纏わる相当の問題を抱える実態が明白であるにもかかわらず、再エネを推進していこうという政官財の動きは、ほんとうに理解しがたい。

関連記事

-

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

【要旨】過去30年間、米国政府のエネルギー技術革新への財政支援は、中国、ドイツ、そして日本などがクリーン・エネルギー技術への投資を劇的に増やしているにもかかわらず著しく減少した。政府のクリーン・エネルギー研究開発への大幅な支出を増やす場合に限って、米国は、エネルギー技術革新を先導する現在の特別の地位を占め続けられるはずだ。

-

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。 電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWh

-

中国国家電網のロゴ問題をきっかけに強い批判を浴びていた内閣府の再エネタスクフォースの廃止が決まった。当然である。根拠法もなく河野太郎氏の集めた「私兵」が他の役所に殴り込み、大林ミカ氏のような活動家がエネルギー基本計画にま

-

今月末からCOP26が英国グラスゴーで開催される。もともと2020年に開催予定だったものがコロナにより1年延期しての開催となったものである。 英国はCOP26の開催国となった時点から鼻息が荒かった。パリ協定の実施元年にあ

-

11月16日~24日までアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29に参加してきた。本稿ではCOP29の結果と今後の課題について筆者の考えを述べたい。 COP29は資金COP 2023年のCOP28が「グローバルストッ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)英国のEU離脱、エネルギー・気候変動対策にどのような影響を与えるのか 英国のEU離脱について、さまざまな問

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間