トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

トランプ大統領は、かなり以前から、気候変動を「いかさま」だと表現し、パリ協定からの離脱を宣言していた。第2次政権でも就任直後に一連の大統領令に署名し、その中にはパリ協定離脱、グリーンニューディール政策の終了とEV義務化の撤廃、国家エネルギー非常事態の宣言などが含まれていた。

日本のメディアは、以前からトランプ氏の政策や言動などを取り上げ、指導者の品位を欠くだの、経済政策が保護主義だ、政治スタイルがポピュリズム的などと揶揄してきた。環境政策についても、トランプ政権がパリ協定からの離脱や化石燃料の推進、環境規制の緩和を進めたことに対して、環境保護の後退、国際的な気候変動対策の取り組みに逆行するなどと批判している。

ここで、トランプ氏の「いかさま」だという主張を、気候モデルと経済性、政治的ツールの点から議論してみたい。

wildpixel/iStock

気候モデルや気候科学への懐疑心

科学においては、科学的な判断を行う際にも観察者の思考が結果に影響を及ぼすため、本来は“value-free(価値中立的)”とは言い難いが、かつてはそのように考えられていた。いわゆる「気候科学」の世界でも、政治的な思惑が強く介在しており、それが今日の混乱を招いているように思える。

地球温暖化CO2元凶論は、アル・ゴアの著書『不都合な真実』やさまざまなキャンペーンによって広く知られるようになった。2016年のパリ協定発効後、地球温暖化(現在は「気候変動」とも呼ばれる)の主な要因とされる人為的CO2を削減し(ネットゼロ)、温暖化を防止しようとする国連やIPCC、世界経済フォーラムなどの取り組みが加速。低炭素から脱炭素への流れが一層強まった。

トランプ氏や共和党、その支持者の多くは、こうした一大キャンペーンの背後にある気候変動に関する「科学的合意」に疑問を投げかけてきた。その理由として、気候モデルの不確実性や、データの解釈に介在する意図や不誠実さなどを挙げている。

気候モデルのいい加減さやシミュレーションについては、筆者が投稿した記事でも、「実測値との整合が取れない気候モデルやシミュレーションでは、絵に描いた餅で使いものにならない」と指摘した。

CO2は削減すべきか? 気候モデルには科学的な裏付けがあるのか

つまり、トランプ氏は、左派リベラルや環境活動家たちの「気候変動は“科学的”事実に基づく」という主張に対して、気候モデルという問題の出発点に立ち返り、現在進行している気候変動運動を「いかさま(詐欺)」だといっているのだ。

ちなみみに、気候モデルの問題点を指摘した学者数名を挙げると、

- リチャード・リンゼン:MITの気象学教授で気候科学の分野で著名。気候モデルはCO2の影響を過大評価している、気候感度(CO2濃度上昇に対する気温上昇度)は非常に低い可能性があると指摘、現在の気候モデルは自然要因(太陽活動、雲形成)を無視していると批判

- ジョン・クラウザー:2022年にノーベル物理学賞を受賞、気候変動科学におけるモデルやデータの解釈について強い懐疑心を示す。特に気候モデルが雲の影響を適切に考慮していないと批判、気候変動が科学的に過度に単純化され過ぎ、政治的な目的のために利用されていると主張

- クリストファー・モンクトン:英国の政治評論家で環境活動家、気候モデルの誤りを指摘し、CO2の影響は過大評価されている、気候変動政策が経済的損失を招くと批判

- ヨハネス・クリプケ:海洋学者、海洋の熱容量と流動が気候変動に重要な役割を果たす海洋の影響を無視している気候モデルを批判

気候モデルの欠陥について、リンゼン教授らは論文の中で「過去や現在の気温を言い当てられないような気候モデルが、数十年先の未来の気温を予測できるのだろうか?」などと批判している。

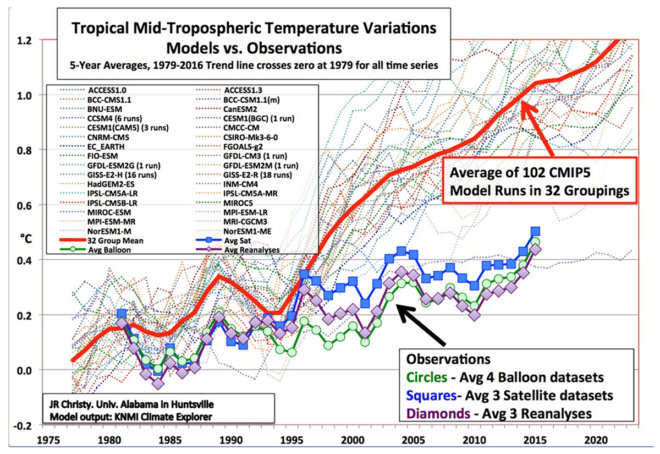

気候モデルが予測する気温(実測値とシミュレーション結果の差がますます拡大する)

出典:Happer-Lindzen-EPA-Power-Plants-2023-07-19.pdf

次に、気候科学については、気候変動は自然の長期的なサイクルの一部であるという主張や、地球の気候は人為的なCO2だけでなく、太陽活動、地軸の変化、海洋循環といった自然要因にも大きな影響を受けるので、CO2削減だけに焦点を当てるのは問題だという主張がある。

さらに、CO2以外の温室効果ガス(特に水蒸気)や大気汚染物質が与える影響が軽視されており、気候変動の主因が人為的なものかどうかについて疑問があるという主張も注目されている。

気候科学の問題点を指摘した学者数名を挙げると、

- イアン・プラマー:オーストラリアの地質学者でアデレード大学の名誉教授、気候変動は自然のサイクルであり、人為的影響は限定的だと主張

- ウィリアム・ハーパー:物理学者、プリンストン大学名誉教授、トランプ政権時に国家安全保障会議の科学顧問を務めた。CO2は大気中で「害悪」ではなく、むしろ良い影響を持つと主張

- パトリック・ムーア:環境活動家で、グリーンピースの共同創設者だったが、その後脱退。気候政策は誇張され、科学的根拠に欠けると主張

- スティーブン・クーニン:理論物理学者、ニューヨーク大学教授として、気候政策やエネルギーシステムを専門とする。著書 「気候変動の真実」にて、気候科学が政治的・経済的な圧力によって歪められていると主張

費用対効果の悪さ

多くの経済試算によれば、脱炭素政策の実施には巨額のコストがかかるとされており、例えば日本では数百兆円以上の資金が必要だと試算されている。一方で、その直接的な気温低下効果はごくわずか(0.06~0.1℃)にとどまると指摘されている。このため、気候変動対策の費用対効果が不透明であり、莫大な投資を行っても顕著な成果が得られないという批判がある。

こうした議論を展開する代表的な学者のひとりが、ビョルン・ロンボルグである。彼は環境政策、経済学、統計学の専門家であり、コペンハーゲン・コンセンサス・センターの創設者兼所長を務めている。気候変動の科学的事実は認めつつも、その政策の費用対効果に疑問を呈する立場を取る。

彼は、気候変動は深刻だが世界の最優先課題ではないこと、再生可能エネルギーには限界があること、そして現在の気候変動対策は発展途上国にとって不公平であることを主張している。

つまり、パリ協定やグリーンニューディールのような政策を推進しても、莫大なコストがかかるだけで、アメリカ(日本も同様)の経済競争力を損なうと指摘されている。さらに、化石燃料産業に対して厳しい規制を課せば、雇用の喪失を招き、エネルギー産業に依存する地域に深刻な打撃を与えることになる。

このように、気候変動の運動が単純化された気候モデル、非科学的なプロセスによるものであって、しかも費用対効果が最悪というのであれば、トランプの言葉を待つまでもなく、誰もが「気候変動政策は『いかさま』だ」と考えるであろうし、トランプの言いたいことも、正にそこにあるのであろう。

さらに、気候変動問題が政治的なツールになっているという主張も見逃せない。

政治的ツール

結局のところ、気候変動に関しては、確かな科学的裏付けがないまま、人為的CO2が根本原因であると断定されており、その科学的プロセスには重大な欠陥がある。

それにもかかわらず、「人類最大の脅威」として煽られ、国連のグテーレス事務総長は「地球は沸騰する」とまで公言している。気候変動が政治的な道具として利用されているのは愚かと言わざるを得ない。

これに対して、トランプ氏の「いかさま」主張は、次の点を論拠としている。

グローバルガバナンスへの反発

- パリ協定などの国際的な枠組みは、アメリカの主権を侵害し、他国(特に発展途上国)の利益を優先していると考える。

- グローバリズムに対する懐疑心があり、アメリカのエネルギー政策を外部の干渉から守る姿勢をとる。

政治的アジェンダとしての気候変動

- 気候変動問題が左派や進歩主義者によって、政府の規制強化や中央集権化を進める手段として利用されている。

- DEI(多様性、公平性、包摂性)やESG(環境・社会・ガバナンス)といった政策と結びつき、イデオロギー的に偏った政策が押し付けられている。

気候産業の利権

- 再生可能エネルギー産業が、一部の大企業や特定の国に利益をもたらす構造を疑問視する。

- 太陽光パネルや電池の生産が中国に集中している点など、経済安全保障への影響を懸念する。

終わりに

共和党やトランプ大統領が「気候変動はいかさま」と考える背景には、科学的懐疑、経済的負担、政治的な道具化への反発がある。

これらの主張は、アメリカの主権と経済成長を守ることを最優先にした政策と結びついており、以下のメッセージを伝えている。

- 気候変動問題は、アメリカの経済や国益を損なう過剰な規制を正当化する口実に過ぎない。

- アメリカ国民、特に中間層や労働者層の利益を最優先にする「アメリカ第一主義」に反する。

- パリ協定などの国際的枠組みが、公平性を欠いていると批判している。

こうした米国の動きをよそに、我が国は、脱炭素、カーボンニュートラル、再エネ、ソーラーパネル、EV化、ESG投資、DEI、SDGsなどに勤しんでいる。

かつてIPCCの責任者を務めたパチャウリ氏は、辞表の中で「地球環境の保護や生物系の持続可能性は私の宗教だ」と述べていた。我が国の政治家や官僚、財界などにも何かが憑依して、不可解な行動を続けているのだろうか?そうであるなら、速やかに除霊でもして悔い改めて欲しいところだ。

関連記事

-

福島原発事故以来、日本のエネルギー政策には世世論から批判を集めます。 確かに、事故の大失態は批判されるべきですが、過去の業績をすべて否定する必要はありません。GEPRの編集に関わる経済・環境ジャーナリストの石井孝明氏が、過去のエネルギー政策で評価する例を紹介します。

-

2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

アゴラ研究所・GEPRは12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催しました。200人の方の参加、そしてニコニコ生放送で4万人の視聴者を集めました。

-

神奈川県地球温暖化対策推進条例の中に「事業活動温暖化対策計画制度」というものがあります。 これは国の省エネ法と全く同じ中身で、国に提出する省エネ法の定期報告書から神奈川県内にある事業所を抜き出して報告書を作成し神奈川県に

-

BLOGOS 3月10日記事。前衆議院議員/前横浜市長の中田宏氏のコラムです。原子力関係の企業や機関に就職を希望する大学生が激減している実態について、世界最高水準の安全性を求める原発があるからこそ技術は維持されるとの観点から、政治家が”原発ゼロ”を掲げることは無責任であると提言しています。

-

日本では福島原発事故、先進国では市民の敬遠によって、原発の新規設置は難しくなっています。また使用済み核燃料と、棄物の問題は現在の技術では解決されていません。しかし世界全体で見れば、エネルギー不足の解消のために、途上国を中心に原発の利用や新設が検討されています。

-

福島第1原子力発電所の事故以降、メディアのみならず政府内でも、発送電分離論が再燃している。しかし、発送電分離とは余剰発電設備の存在を前提に、発電分野における競争を促進することを目的とするもので、余剰設備どころか電力不足が懸念されている状況下で議論する話ではない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間