アジア脱炭素議員連盟の憂鬱

トランプ次期政権による「パリ協定」からの再離脱が噂されている中、我が国では12月19日にアジア脱炭素議員連盟が発足した。

この議連は、日本政府が主導する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想をさらに推進させ、日本の技術力と政治的なリーダーシップを活用して、当地域における脱炭素化と経済成長を両立させる地域協力の基盤を強化することが目的だという。

Halyna Romaniv/iStock

アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想

この構想は岸田前首相が提唱し、東南アジア諸国を中心とした11カ国(日本、オーストラリア、インドネシア、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ラオス)が参加している。

出典:資源エネルギー庁サイト

AZEC構想の概略は以下のようなものである。

- アジア地域の持続可能な発展

- 経済成長と環境保全を両立させる政策や技術導入を支援する

- 東南アジア諸国が抱えるエネルギー課題(高い化石燃料依存、インフラ未整備)を克服するために協力する

- 日本の技術力の国際展開

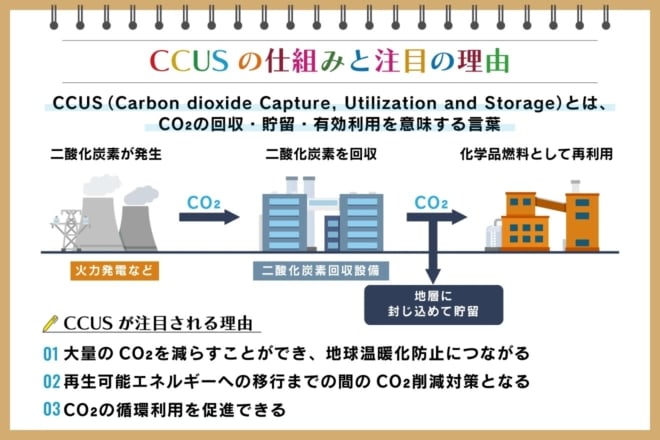

- 再生可能エネルギー、CCUS(水素やアンモニア利用技術を含む)など、日本の強みを生かした脱炭素技術の普及を目指す

- 日本企業の国際競争力を高めるため、政策支援と補助金を含む実行支援を行う

- 地域間連携の促進

- アジア全体のエネルギー市場の安定化や統合を目指し、官民を超えた協力を推進する

- 国際的なルールメイキングへの日本の関与を強化する

再生可能エネルギー普及拡大議員連盟(再エネ議連)の評価

さて、アジアの脱炭素、日本の脱炭素技術のアジア展開を議論する前に、国内で既存の再エネ議連の実態を振り返ってみたい。

再エネ議連は再生可能エネルギーの普及を目的に2016年3月に設立され、100人以上の議員が参加している。その活動は主に、太陽光や風力発電を推進する政策提言や補助金制度の整備であり、日本の脱炭素化を目指す重要な役割を担っているとされていたが、現在ではこれらの活動には多くの課題と問題点が指摘されている。

再エネ議連は再エネ導入を促進するための法整備や補助金政策を推進し、国内の太陽光発電容量を大幅に増加させた。また、地域活性化を目的に、地方自治体と連携した再エネプロジェクトも進めてきた。再エネを推進するための固定価格買取制度(FIT)も進めており、これにより再エネ賦課金が導入され、強制的に我々の電気代から徴収されている。

一方、メガソーラー設置に伴う森林伐採や景観破壊が問題視され、国立公園や歴史的遺産周辺での開発が自然環境を脅かしている。また、ここで設置されるソーラーパネルの大半は安価な中国製であり、新疆ウイグル自治区などでは人権問題を引き起こしていると言われる。今では中国製パネルへの依存が深まり、国内産業の競争力低下とエネルギー安全保障への懸念が高まっている。さらに、地元住民の意見が反映されず、負担と利益の不均衡が反発を招いている。

こうした影の部分については利権構造の疑惑が指摘されており、初代事務局長であった秋本真利氏が洋上風力発電事業を巡る汚職事件で起訴されるなど、政治家や特定企業が再エネ事業で利益を得ているとの疑念が浮上し、透明性の欠如が指摘されている。

再エネを推進しようという過程で生じた環境破壊や利権構造の問題は深刻であり、法律や規制の抜け道を塞ぎ、透明性を高める取り組みが必要となる。抜け道の具体例としては、環境影響評価の適用回避、森林法や農地転用許可の緩和利用、建築基準法の適用外部分、地方自治体の規制不足、適正手続きの軽視などが挙げられている。

AZEC議連の今後

今回発足したAZEC議連は、こうした再エネ議連の問題点を十分に精査したうえで、目的や組織造りが行われたのであろうか?AZECにはアジア各国が参画するため、想定される問題は横に拡大、縦にも重層的となる。同種の問題をアジア諸国にばら撒く可能性すらある。こうした複雑な政治環境で、我が国は主導的な役割を担えるのであろうか?

AZEC議連は、東南アジア諸国が抱えるエネルギー課題を克服するために連携・協力すると謳っている。東南アジアには豊富な化石燃料が賦存しており、安定的に手頃な価格の燃料が手に入る。こうした事情を配慮せずに、脱炭素だからという理由で態々再エネを導入し、グリッドなどの社会インフラを整備しても、電気代を高騰させるだけになってしまい、経済成長などを難しくする。

また、当該アジア諸国のみならず、EUとは再エネやカーボンプライシングの分野で協力、米国とはエネルギー技術や投資における協力関係を強化すると謳っている。さらに中国については、AZECの参加国ではないものの、当該地域のエネルギー供給の安定化に向けた、限定的な連携を模索するという考えのようだ。さらに、パリ協定の枠組みを補完する形で、国連や国際エネルギー機関などとの連携を進め、資金支援や技術移転を円滑に行うためのプラットフォームを構築するなどと謳っている。

先月、中東のアゼルバイジャンで開催されたCOP29では、トランプ次期政権の動きを慮ってか議論が進まなかったと報じられた。トランプ氏は気候変動を詐欺だと非難、パリ協定からも即刻離脱しようとしている。次期政権では、気候変動対応に消極的なクリス・ライト氏をエネルギー長官に、リー・ゼルディン氏を環境保護局長官にそれぞれ指名、バイデン政権が強化した環境規制が緩和される見通しだ。

また、共和党多数議会と協力し、気候変動対応への大規模な財政支援を行うインフレ抑制法(IRA)が修正され、EVの購入や再エネ発電・蓄電池の導入などに対する補助が縮小されるとも予測されている。 前述の「米国とはエネルギー技術や投資における協力関係を強化する」ことなど、できるのだろうか?

こういう政治環境の中でAZEC議連の活動が開始されるという。アジア諸国の多様性(経済発展段階やエネルギー政策の違い)への対応ができるのか、国内に山積した社会問題が未解決のままアジア諸国の資金提供をするのか、技術供与はどこまで許されるのか、再エネ導入に伴う高コストやインフラ未整備の克服ができるのかなど、我が国の実力が問われる。

日本の技術力について

最後に、日本の技術力について概説する。AZECでは、再エネ、CCUS(水素やアンモニア利用技術を含む)など、日本の強みを生かした脱炭素技術の普及を目指すということだが、「強み」とまで言い切れるのだろうか?

太陽光や風力などの再エネ電源は、化石燃料が豊富に賦存して安定的かつ手頃な価格で手に入る国で、燃料転換のために態々導入すべきものだろうか?

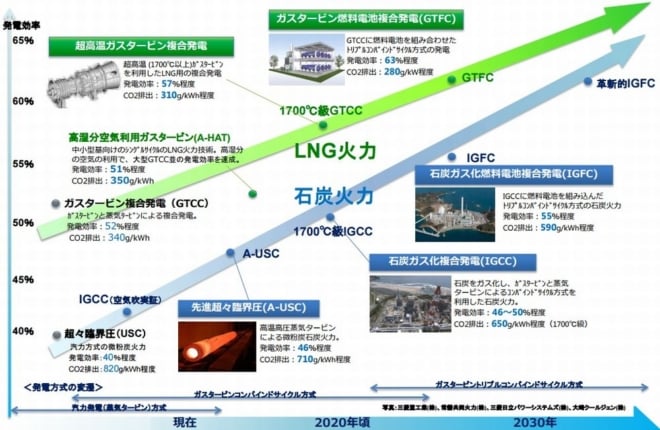

寧ろ、化石燃料はクリーンに利用することが重要で、かって我が国が世界に普及させようとして精力的に取り組んでいたHELE(高効率低排出)技術、即ち先進的火力発電技術(USC、IGCC、A-USC、IGFC)をこの機会に再度アピールしてはどうだろうか。

出典:経産省資料

またCCUSは、捕獲・回収したCO2を原料として利用し、合成天然ガスやメタノール、尿素などの有価物を生産するものである。これらのプロセスは触媒を用いた化学反応であり、原料としてCO2のほかに水素(H2)を必要とすることが多い。簡単に言ってしまえばCO2とH2の化学反応であり、目的製品によって使用する触媒が異なってくる。尿素はCO2とアンモニア(NH3)の反応生成物、NH3の生産には窒素(N2)とH2とが必要である。

出典:朝日新聞デジタル

問題は、天然ガス由来のH2であっても製造コストが高い点である。それを脱炭素だからという理由で、太陽光や風力そして水電解という経路のグリーン水素を使うとなるとH2の製造コストは数倍に跳ね上がる。H2の価格は、この製造コストに液化などの処理・貯蔵コスト、輸送コスト、脱水素などの処理コスト、保険や利益を加えたものになるため、現在の市場価格と比較すると、その結果は明らかである。

その水素を使って合成メタンを製造すれば、1モルのメタンを製造するためには4モルのH2が必要であり、それに事後処理や輸送コストなど諸々を合計すれば、合成メタンの市場価格はかなり割高となり、市場では普及しないという考えに至る。

現在でも、技術的には可能であるものが多いが、最後に実用化の有無を決めるのは、経済性が成り立つのかという点である。勿論、技術開発の伸びしろはあるだろうし、化学技術者としてはその可能性を信じているが、物理化学則からみた制約もあるため、AZEC議連が想定するほど、そう簡単にうまくいくものではないと考える。

関連記事

-

英国ではボリス・ジョンソン保守党政権が脱炭素(ネット・ゼロ)政策を進めている。だが、家庭用のガス使用禁止やガソリン自動車の禁止等の具体的な政策が明らかになるにつれ、その莫大な経済負担を巡って、与党内からも異論が噴出してい

-

めまいがしそうです。 【スクープ】今冬の「節電プログラム」、電力会社など250社超参戦へ(ダイヤモンド・オンライン) 補助金適用までのフローとしては、企業からの申請後、条件を満たす節電プログラム内容であるかどうかなどを事

-

私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーの「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)はサイトを更新しました。

-

今週はロスアトムによるトリチウム除去技術の寄稿、南シナ海問題、メタンハイドレート開発の現状を取り上げています。

-

「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間