豪州の象徴的ゴーゴンCCSの教訓と我が国CCSの未来

pcess609/iStock

エネルギー関連のセミナーやシンポジウムに参加すると、CCS(Carbon dioxide Capture & Storage)が話題に取り上げられることが多い。筆者は、そもそも地球温暖化CO2元凶論、脱炭素やカーボンニュートラルの必要性などに与してはいないが、技術者として、日本の現状や世界での動向について報告してみたい。

我が国のCCSプロジェクト

近年、カーボンニュートラル社会実現に向けたCO2排出量削減手法の一つとして、CCS(CO2の捕獲・貯留)が注目されている。

CCSはCO2が大気中に放出される前に捕獲・回収し、地中や深海に安全に貯留する技術である。火力発電所や素材産業、石油精製産業などでは化石燃料に頼らざるを得なかったり、生産プロセスでは化学反応の結果としてCO2が発生したりするため、CCSは有効な脱炭素化オプションの一つと位置づけられている。

日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を目標に掲げ、2030年までにCCSの商業化を目指して技術開発やインフラ整備を進めていくとしている。グリーン成長戦略では、製鉄、セメント、化学産業といったCO2排出量が多い産業分野を対象として、CCSを積極的に活用する方針を示している。経済産業省が主導し、技術の確立や貯留地の調査を目的とした実証事業が行われ、民間企業や研究機関が協力してプロジェクトを推進している。

主要なプロジェクトとして、北海道苫小牧市で日本初の「大規模なCCS実証プロジェクト」が実施され、製油所や発電所から排出されるCO2を回収し、地下約3,000メートルの地層に貯留、2012年~2020年の実証期間中に合計約30万トンのCO2を貯留し、安全性の確認や技術的課題の評価が行われた。

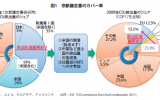

出典:経済産業省「CCS長期ロードマップ検討会資料」

CCSの課題としては、コストの高さ、貯留適地の限定性、社会的受容性、技術革新の必要性、法規制の整備などが指摘されている。

豪州ゴーゴンにおけるCCSプロジェクト

最近、豪州のゴーゴンにおけるCCSプロジェクトについての報告があった。このプロジェクトは2019年8月に運転を開始し、天然に存在するCO2を沖合のガス貯留層から採取し、地下2000mの巨大な砂岩層に注入する。このプロジェクトは、シェブロンがエクソンモービル、シェルと共同運営している。ゴーゴンCCSプロジェクトは、排出されるCO2の80%、つまり年間400万トンを回収すると期待されていた。

Expensive failure: Flagship Gorgon CCS collects less CO2 in worst year | RenewEconomy

この報告書によると、2024年度の実績はわずか160万トンに過ぎず、2019年の開始以来最低の実績であったとのこと。

出典:reneweconomyサイト

さらに、このプロジェクトは高額の無駄遣いになりつつあり、その差額を相殺し、技術的な問題を解決するために、石油メジャーは2023年度に、2019~20年度よりも10億ドル近く多く費用を負担することになるとのこと。石油メジャーは2024年の最初の9ヶ月で144億ドルの利益を計上しているため、失敗したCCSプロジェクトで発生した余分な費用は、単にビジネスを行うためのコストと言ってよいのかもしれない。

カーボン・オフセットを購入する必要があること、CO2が注入されるはずの貯水池に問題があることなど、業績不振によるコストは、2019~20年度の25億ドルから2023年度には32億ドルに増加し、CO2排出量1トン当たりのコストは、当初見積もられていた70ドルから平均200ドルになったと報じられている。現在のスポット価格では、オーストラリアの炭素クレジットは1トン当たり約40ドルである。

出典:reneweconomyサイト

ゴーゴンの業績不振の主な原因として、地下の塩水帯にCO2を注入する際、(i) 井戸の設計や運用に問題があり、計画通りのペースで注入が進まなかったこと (ii) 貯留層内の圧力が予想よりも速く上昇し、CO2の注入量が制限される結果となったことを挙げている。貯留層圧力の問題について、シェブロンは、貯留層から水を除去し、貯留層の圧力を下げる対策を実施している。

この他に、計画通りに稼働できなかった理由として、次の3つを挙げている。

① 運用遅延とコスト超過

プロジェクトの初期段階で技術的問題やインフラ整備の遅れが生じ、運用開始が予定よりも遅れた。これによりコストが大幅に超過した。プロジェクト全体の費用は約540億ドルに達しており、収益性への影響が懸念されている。

② 規制上の問題

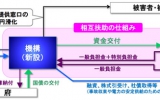

西オーストラリア州政府との間で交わした契約には、このプロジェクトが達成すべきCO2の削減目標が明確に定められている。2021年には、シェブロンが目標未達成を認め、約2億3,000万ドル相当の炭素クレジットを購入する義務を負うこととなった。今回も貯留目標を達成できなかったため、シェブロンは相当する補償措置を求められる。

③ 環境への影響の懸念

地下に貯留されたCO2が長期的に安定して閉じ込められる保証が必要だが、CO2の漏出リスクがゼロではない。ゴーゴンLNGプロジェクトの拠点であるバロー島は、環境保護区に指定されているため、周辺の生態系への潜在的な影響も懸念されている。

ゴーゴンCCSプロジェクトの教訓

CCSプロジェクトの象徴的な存在であるゴーゴンCCS事業から学ぶこととして、以下の事項があるように思える。

① 計画と現実のギャップ

世界最大規模のCCSプロジェクトとして注目されたものの、目標未達成やコスト超過により、CCS技術の実用性や信頼性に疑問が投げかけられている。

② 技術的課題への対応

貯留層の圧力上昇や注入井戸の問題は、他のCCSプロジェクトにとっても重要な教訓となる。今後、より詳細な地質調査や貯留技術の改良が求められる。

③ 規制・政策の枠組み

政府との契約に基づき補償措置が実施されたことは、CCSプロジェクトにおける透明性や責任を示す重要な事例となった。今後は、プロジェクト計画段階でより現実的な目標設定と規制枠組みの強化が必要となる。

まとめ

ゴーゴンCCSプロジェクトはCCS技術の可能性と限界を示す象徴的な事例であるが、技術的課題やコスト、規制対応など容易には解決できない多くの課題を内包している。これらの課題は実証試験段階の日本のCCSについても該当する。これを一つのマイルストーンと捉え、先の見えない将来に向けて闇雲に前進するのではなく、リスクとベネフィットを比較考量して、取るべき方向を決める必要があるのではなかろうか。

世界的には「似非科学」という指摘も増えているCO2元凶論。CO2ゼロエミッションに躍起になるという無謀な挑戦も、「脱炭素政策が電気代の増加につながり、産業の弱体化、物価の高騰、家庭生活の疲弊、QOLの低下などを招くという負のサイクルを形成する。ドイツでも電気代高騰のため、BASFなどが生産拠点を海外に移転している」ことを鑑み、ここらで方向転換してみてはどうだろろうか。

2017年4月7日、経済産業省から『長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書-我が国の地球温暖化対策の進むべき方向-』という報告書が出され、傾聴すべきポイントを指摘している。

今後の様々な不確実性を踏まえれば、過度な規制の導入により、産業が疲弊し、我が国の経済活力が失われて対策原資が枯渇してしまうことや、主要国の離脱や力のある途上国が総量削減目標に移行しないことにより、パリ協定が形骸化してしまうことなどの不測の事態に備えておく必要がある。

パリ協定形骸化の兆候はすでに見られる。先月、アゼルバイジャンの首都バクーで開催されたCOP29では、2025年以降の途上国支援の資金規模の目標やドナーの範囲などに合意できるかが焦点となった。

途上国への資金支援については、「これまでの3倍増の年3,000億ドルに引き上げることで合意した」と報道された。しかし、先進国側も国内の社会経済問題が山積している中、途上国のために巨額の税金を投じることは許されない。これまでのCOPと同様、実質的な進展はなく、有耶無耶になってしまうのであろう。もはや、パリ協定などは砂上の楼閣、そろそろ瓦解、崩落する時を迎えているのだろう。

関連記事

-

日本の国全体のエネルギーコストを毎月公表する慶応大学 野村教授のエネルギーコストモニタリング。 下図で、「電力コスト」とは家庭や企業の支払う電気代の合計。補助金などがあればその分下がる。(より詳しい説明はこちら) その電

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

ドイツでは各政党にシンボルカラーがあり、昨年11月までの政府は、社民党=赤、自民党=黄、緑の党=緑の三党連立だったので、「アンペル(信号)」と呼ばれた。しかし、今は黄色が抜けて、「レッド・グリーン(rot/grün)」政

-

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

東日本大震災と福島原子力発電所事故を経験し、世論は東京電力を筆頭とする既存電力事業者への不信感と反発に満ちていた。そこに再エネ事業の旗手として登場したのがソフトバンクの孫社長だ。

-

東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。

-

日本のすべての原発は現在、法的根拠なしに止まっている。それを確認するために、原子力規制委員会・規制庁への書面取材を行ったが、不思議でいいかげんな解答をしてきた。それを紹介する。

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間