世界の温室効果ガス排出量が減少しないのは当然だ(田中 雄三)

ImagineGolf/iStock

はじめに

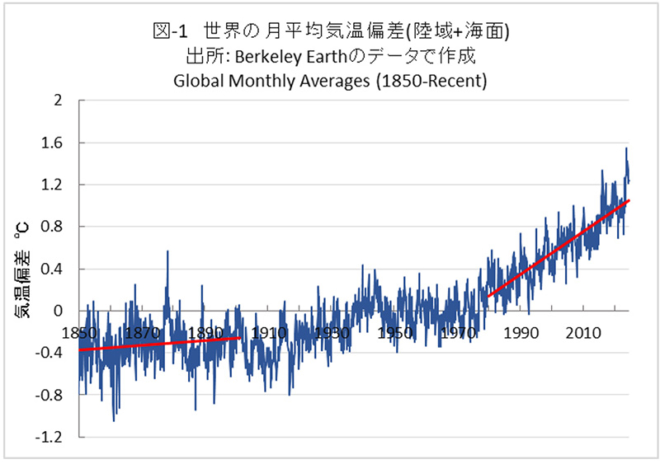

地球温暖化に高い関心が持たれています。図1はBerkeley Earthのデータで作成したものです。パリ協定は、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑え1.5℃を目指す目標ですが、2030年代には1.5℃を超えることが確実です。

図1

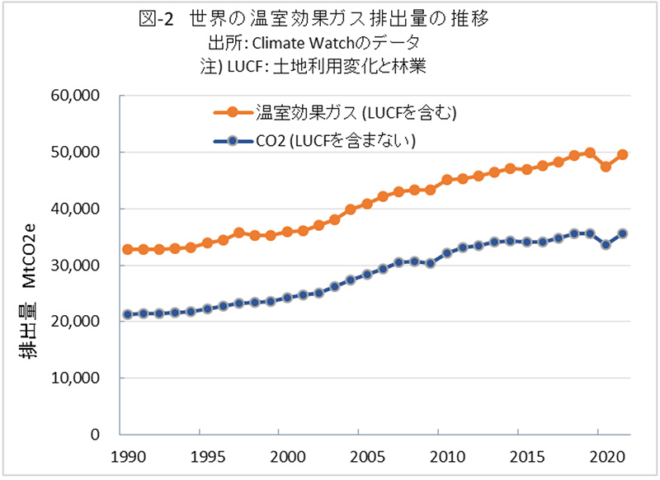

図2はClimate WatchのData Explorerからダウンロードしたデータで作成したものです。パリ協定採択から9年が経過しましたが、世界の温室効果ガス(GHG)排出量は増加を続けています。

図2

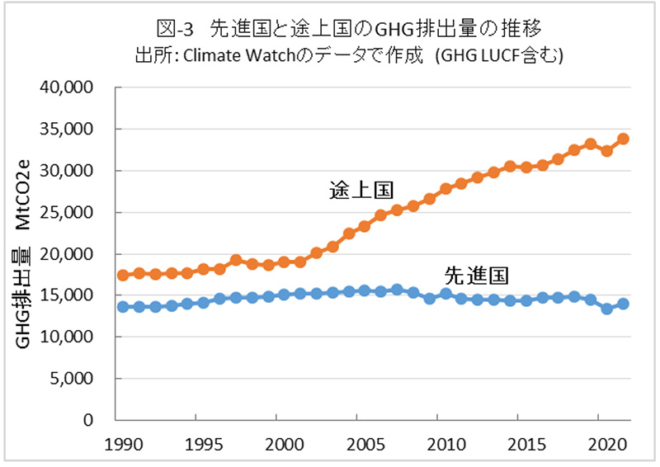

先進国のGHG排出量は減少していますが、世界のGHG排出量の約2/3を占める発展途上国の排出量は増加を続けています。先進国だけが排出削減しても目標は達成できません(図3)。

図3

所得水準による世界各国の分類

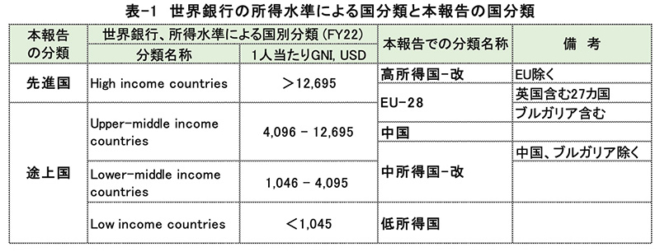

本稿では、世界各国を所得水準で分類したグループ等により、豊かさとの関連でGHG排出量やその削減状況等を示しました。

表1に示すように各国の分類は、世界銀行による人口1人当りGNIによる4段階の分類(World Bank country classifications by income level)でFY22(会計年度2021-2022)を基にしています。

表1

GHG排出削減に関し影響が大きい英国を含めたEU-28は、ブルガリアを除いて高所得国に分類されており、中国は上位中所得国に分類されています。EU-28を除いを高所得国を高所得国-改、上位中所得と下位中所得を併せ中国を除いたグループを中所得国-改としています。

世界約200の国と地域のGHG排出量やGDP等を、5つのグループに分けて集計しました。

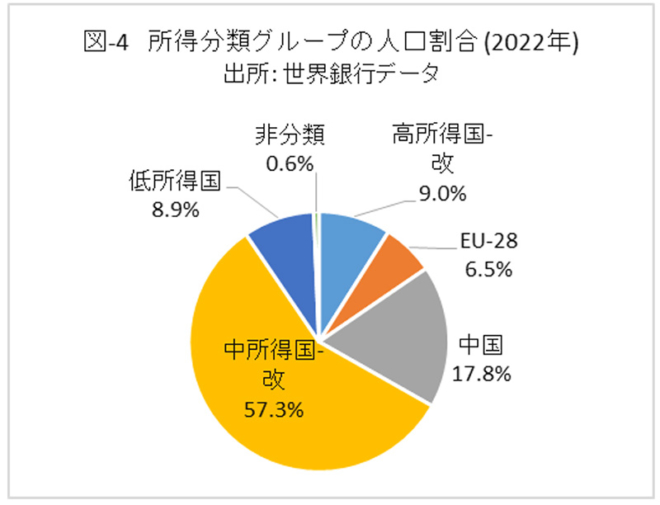

図4

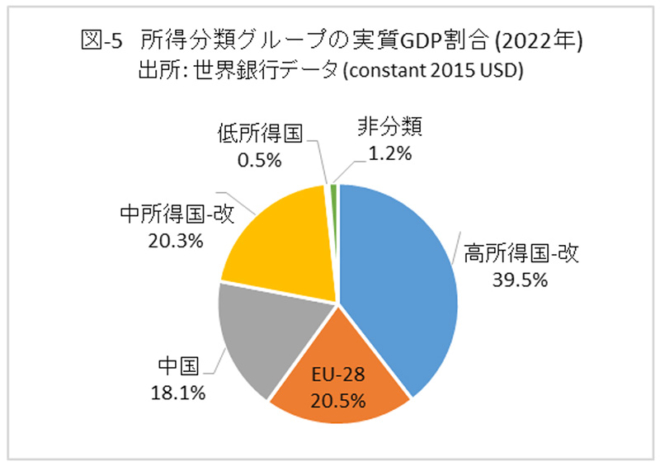

GHG排出量の増加で最も重要なのは、中国を含めた中所得国で、2022年のデータで人口は世界全体の3/4を占めていますが、GDPは40%以下です。

図5

中所得国の排出量

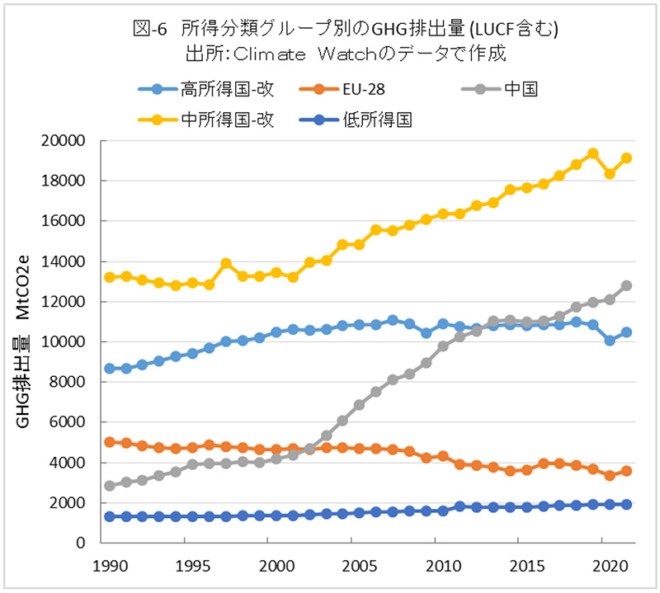

EU-28のGHG排出量は減少を続けており、高所得国-改も近年減少に転じています。一方、中所得国-改と中国は、GHG排出量が多いことに加え、かなりの増加を続けています。低所得国も増加していますが、排出量は低い値です。

図6

人口の多い大国はGHG排出量が多くなるのは当然です。各国のGHG排出量の多寡を比較し、削減努力の不足などを評価するには、人口1人当りのGHG排出量が分かり易い指標です。

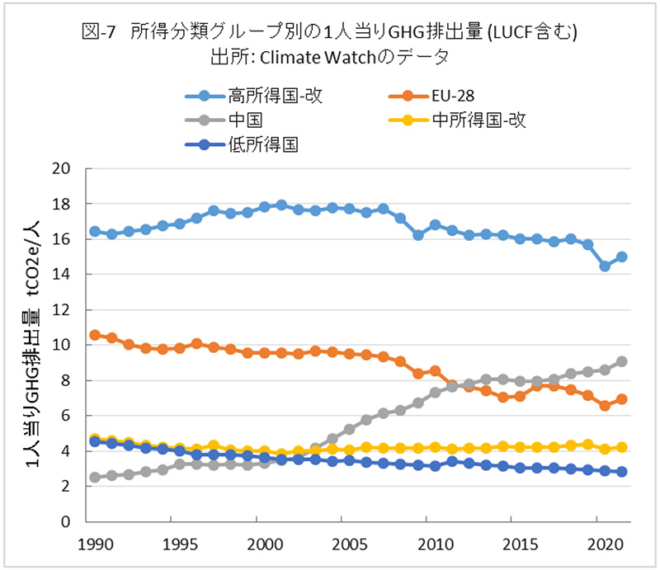

図7に、各グループの1人当りGHG排出量の推移を示しました。

図7

近年の中所得国-改の1人当りGHG排出量は、高所得国-改の3分の1以下です。GHGの排出削減が進んでいるEU-28と比較しても約60%と低い値です。中所得国-改が、経済負担を伴うGHG排出削減に積極的でないとしても当然のことでしょう。

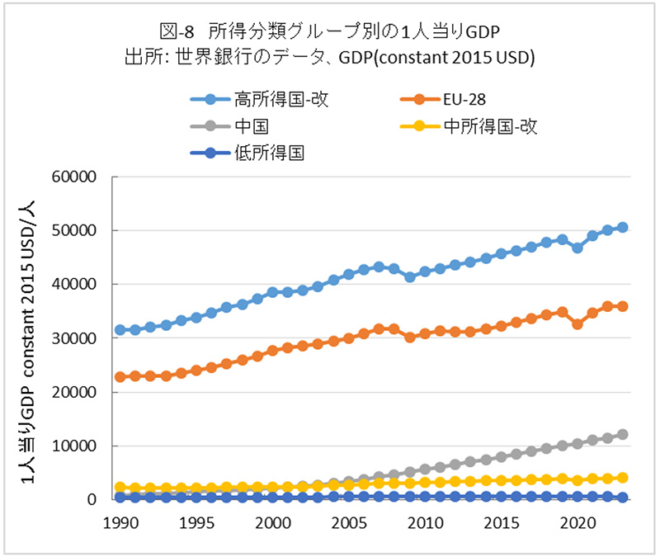

図8には、人口1人当りの実質GDPの推移を示しました。近年の中所得国-改の値は、高所得国-改の10分の1以下、EU-28の12%と極めて低い値です。中所得国が、経済成長を目指すのは当然のことです。しかし、経済成長はエネルギー消費を増大させ、GHG排出量を増加させます。

図8

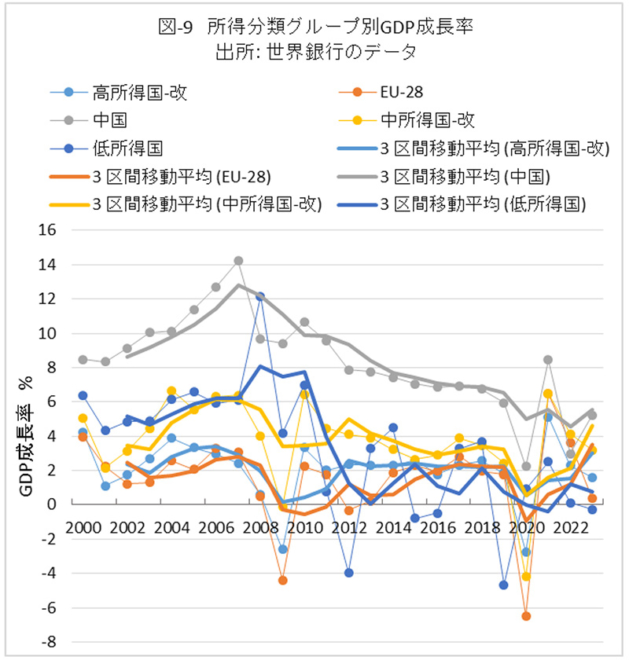

図9に、各グループのGDP成長率の推移を示しました。実質GDPの年次変化から算出したもので、変動が大きく分り難いため、3区間の移動平均を併記しました。

図9

この数年の成長率は、新型コロナ流行による変動がありますが、高所得国-改やEU-28が2%以下であるのに対し、中所得国-改は3%前後かそれ以上で推移しています。

2010年前後にグリーン成長という考えが提唱されましたが、低成長でしか成り立たないことがその後指摘されています。また、近年先進国のGHG排出量が低減している理由として、製造業が先進国から発展途上国へ移行していることもあります。

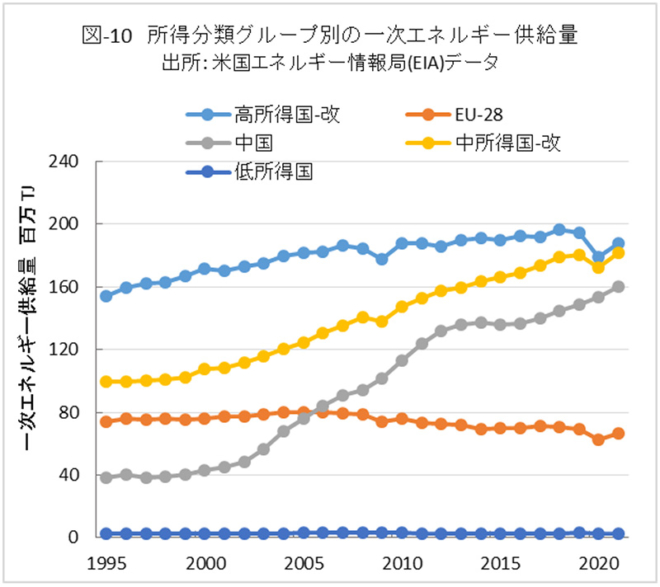

図10は米国エネルギー情報局(U.S. Energy Information Administration)のInternationalデータを用いて作成したもので、各グループの一次エネルギー供給量の推移です。

図10

近年、EU-28の一次エネルギー供給量は緩やかに減少しており、高所得国-改はほぼ横ばいです。それに対し中国や中所得国-改はかなり増加しています。

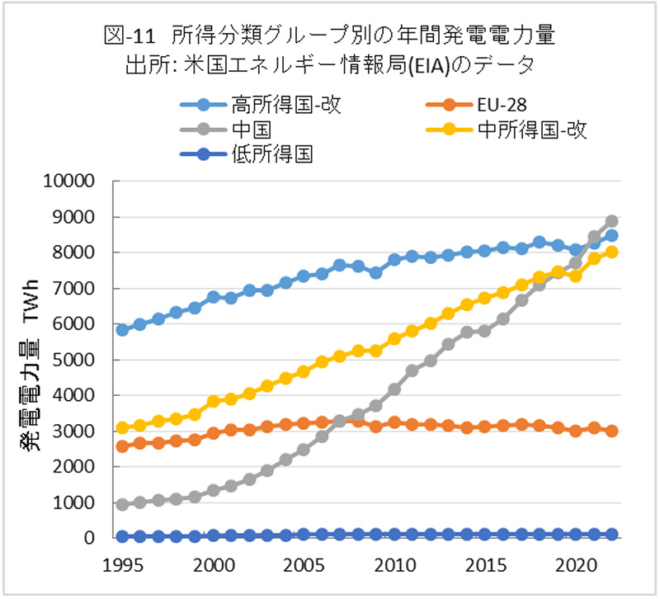

図10の一次エネルギー供給量と同様に、図11の発電電力量でも、EU-28の電力需要は緩やかに減少しており、高所得国-改ではほぼ横ばいです。それに対し中国や中所得国-改の電力需要の増加は顕著です。

図11

この様な電力需要の傾向は、風力や太陽光発電の導入拡大に影響を及ぼします。

高所得国は電力需要が増加しないため、風力や太陽光発電を導入拡大しCO2排出削減することだけを行えば済みます。それに対し中所得は、電力需要の増加に応えるとともに、CO2排出削減も求められます。

経済成長のためには、安価な電力の安定供給が不可欠です。その結果、経済成長を目指し、設備投資の資金も乏しい中所得国は、電力需要の増加に火力発電などの従来型発電の増設で対応し、余力の範囲で少しずつ風力や太陽光発電を導入することになります。

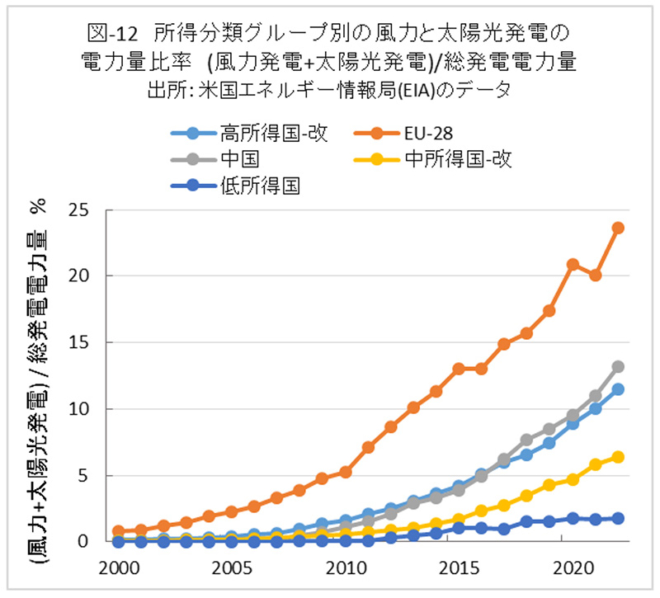

図12の風力と太陽光発電の導入比率に示されるように、再生可能エネルギーの導入を主導してきたEU-28の導入比率が最も高く、次に高所得国-改と中国、中所得国-改と明確に分かれています。

なお、中所得に分類される中国は、高所得国-改と同等の導入比率です。中国のGHG排出量は、世界の排出量増加にとって大きな問題であるため、次項に記載します。

図12

中国の問題

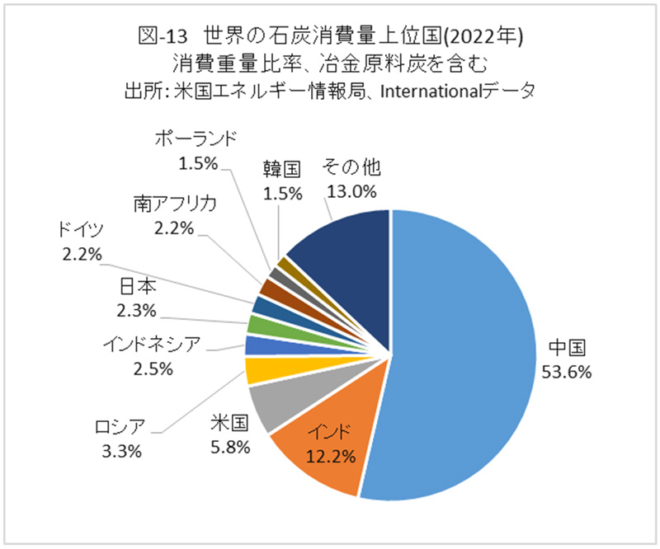

中国は、国内で産出する石炭をエネルギー源に経済成長を遂げました。現在、中国1国で世界の石炭の半分以上を消費しいます。

図13

GHG排出量最大の中国は、2030年までにCO2排出量をピークアウトし、2060年までにネットゼロを達成すると表明しています。中国は面子に賭けて、2030年ピークアウトを達成すると思います。

その後は、経済成長を続けるためGHG削減をゆっくり進めるでしょう。2040年頃に先進国が2050年GHGネットゼロを概ね達成しそうなら、中国も2060年に向けて排出削減に努めると考えます。

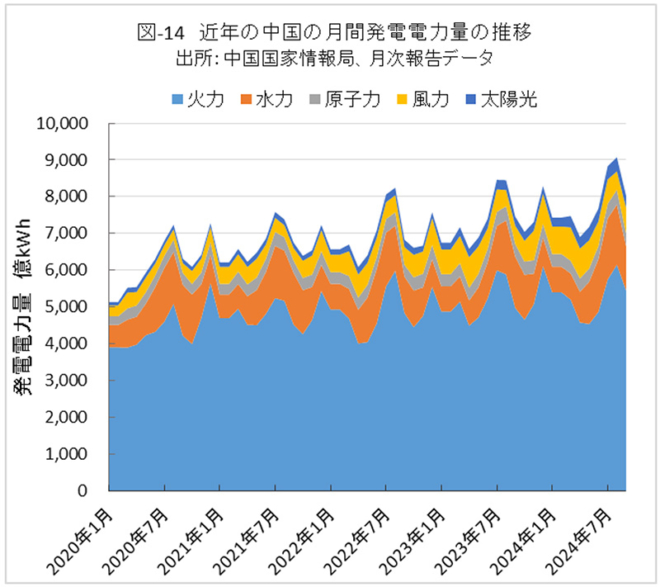

低下したとはいえ経済成長を続ける中国は、今も石炭消費を増大させています。図14は中国国家統計局(Nationa Bureau of Statistics of China)が月次報告しているデータで、中国の近年の発電電力量の推移です。石炭火力が90%以上占める火力発電は増加を続けています。

2030年カーボンピークアウトのためには、風力や太陽光発電の導入拡大がある程度必要なのだと思います。

図14

2020年に当時の李克強首相は、「中国は人口の多い発展途上国で、国民1人当たりの年収は3万元だが、平均月収1000元の人が6億人もいる」と語りました。中国人口の半分は先進国並み、残りの半分は発展途上国の水準です。

中国人口の半分は、恐らく、高所得国並みの1人当りGHGを排出していると推測されます。中国は高所得国並みに、GHG排出削減を果たしてもらわねばならない段階にあると考えます。

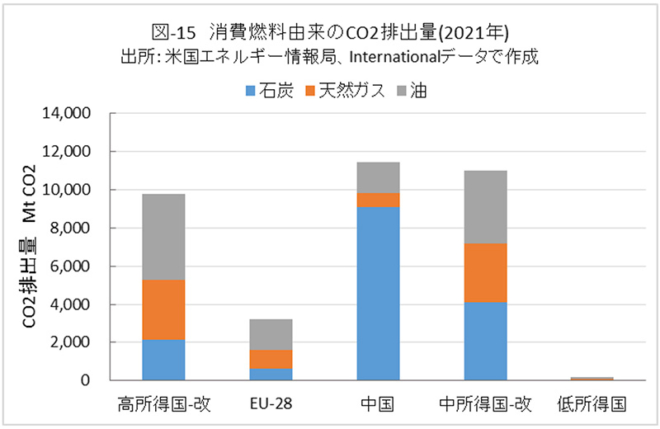

中国は風力発電等の比率を10数%に拡大するよりも、石炭消費を現状の1/3くらいに減らしてもらいたいものです。

図15

中所得国の排出削減策

繰り返しになりますが、中所得国-改の現状の1人当りGHG排出量は、高所得国-改の3分の1以下、1人当りGDPは10分の1以下です。中所得国-改が経済成長を追求し、経済負担になるGHG排出削減に消極的であっても当然でしょう。

高所得国-改の1人当りGHG排出量が、中所得国-改の排出量水準に近付くまでは、このような状況が続くと考えるべきです。その間、中所得国-改には、風力や太陽光発電の導入拡大よりも、経済負担が少ないGHG削減策を求めるべきです。

その種のGHG排出削減策として、省エネルギー技術、過剰に石炭に依存している国の天然ガスへの燃料転換、異論もあると思いますが原子力発電、などが考えられます。省エネルギーについて以下に手短に記載します。

石油危機の頃に日本企業は、設備投資費を2~3年で回収できる多くの省エネ投資を実施しました。投資回収に4~5年を要するものは慎重に検討されました。それらの多くは、過大な補助金なしに実施されたものです。

家電製品でも電力消費の大きいエアコンや冷蔵庫の省エネは現在までに驚くほど進み、価格が高くなっても購入されています。LEDライトは、ほとんど全ての家庭に行き渡りました。日本でハイブリッド車の比率は随分高くなりました。

太陽光発電を普及させるため、太陽光パネルの国際価格を無視して、異常に高い買取価格を設定した固定価格買取制度のようにな対策に依らなくても、概ね投資回収できる省エネ技術は沢山あります。

中所得国が経済成長しつつCO2排出量の増加を抑制できるよう、先進国全体による技術支援とある程度の資金援助により、省エネ技術を中所得国に大々的に普及させるべきと考えます。

何だ、省エネの推進かと思われることでしょう。しかし、この先10数年間に中所得国が実施できる、経済負担が少なく効果的な排出削減策は他に見当たらないと思います。

風力や太陽光発電を否定するわけではありませんが、中所得国にそれを求めても、導入量の増加はあまり期待できず、世界のGHG排出量は増加を続けるでしょう。中所得国には別途の排出削減策が必要というのが本稿の主旨です。

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

関連記事

-

カナダが熱波に見舞われていて、熱海では豪雨で土砂災害が起きた。さっそく地球温暖化のせいにするコメンテーターや自称有識者が溢れている。 けれども地球の気温はだいだい20年前の水準に戻ったままだ。 図は人工衛星による地球の大

-

「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。

-

トランプ大統領は、かなり以前から、気候変動を「いかさま」だと表現し、パリ協定からの離脱を宣言していた。第2次政権でも就任直後に一連の大統領令に署名し、その中にはパリ協定離脱、グリーンニューディール政策の終了とEV義務化の

-

4月15日、イーロン・マスク氏のインタビューのビデオが、『Die Welt』紙のオンライン版に上がった。 インタビュアーは、独メディア・コンツェルン「アクセル・スプリンガーSE」のCEO、マティアス・デップフナー氏。この

-

日本の核武装 ロシアのウクライナ侵攻で、一時日本の核共有の可能性や、非核三原則を二原則と変更すべきだとの論議が盛り上がった。 ロシアのプーチン大統領はかつて、北朝鮮の核実験が世界のメディアを賑わしている最中にこう言い放っ

-

電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、経産省の電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。

-

自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。

-

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授 山本 隆三 自然エネルギー財団の資料に「国家電網公司」のロゴが入っていた問題について、東京新聞は「ネット民から激しい攻撃にさらされている」として「これって「再生エネヘイト」では?

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間