石炭を巡り起きている不都合な真実

CUHRIG/iStock

米国政府のエネルギー情報局(EIA)が、9月4日付で興味深いレポートを発表した。レポートのタイトルは「米国産の火力発電向け石炭輸出は欧州向けが減る一方、アジアとアフリカ向けが急増」である※1)。

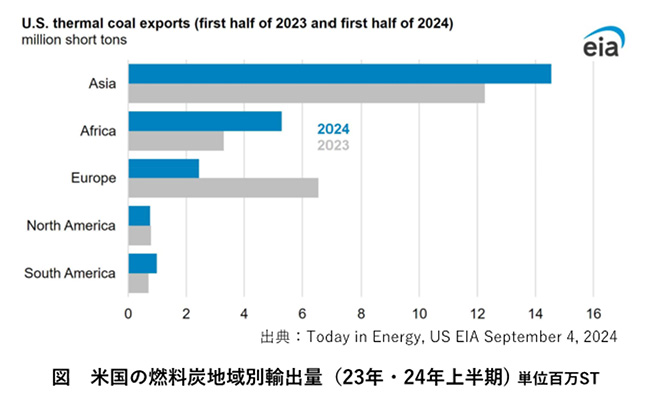

ここでは米国からの火力発電向用石炭の輸出量が2020年以降増加傾向にあり、特に24年上半期は前年同期比で欧州向け輸出を大きく減らした一方で、アジア、アフリカ地域への輸出がそれを上回る勢いで急増しているという。

図は23年と24年の上半期輸出量の増減を地域別に比較したものであるが、欧州向け輸出量が650万トンから240万トンへと、67%(410万トン)も減少している。その理由として同レポートでは、欧州で24年の春先にかけて比較的温暖だったことと、天然ガス発電・再エネの拡大を挙げている。

一方で、同じ時期に米国からアジアに輸出された燃料炭の量は19%増、量にして400万トン拡大しており、その多くがインドと中国の二か国に輸出されているという。加えて同時期にアフリカ向け輸出も60%増、量にして200万トン増えているので、アジア向けと合わせると欧州向け輸出の減少分を超える輸出拡大となっている。

バイデン大統領が率いる米国は気候変動対策に積極的であり、石炭火力発電や石炭鉱山開発向けの資金の流れを抑えるイニシアチブをEUと共に進めたり、COP28やG7、G20 の場でも、削減対策のとられていない石炭火力発電の新設を止めることを主張してきたアンチ石炭運動の主導国として、英国、フランスなどと足並みをそろえている。

その一方で、米国自身が石炭産出国であり、年間4000~5000万トンもの燃料端を輸出して石炭の販売から経済的裨益を受けている国という二重の顔をもっている。

石炭はどこで発電に使って燃やしてもCO2を出すことに変わりがないので、気候変動対策を第一に考えるなら、自国の炭鉱を閉じ、石炭輸出を止めれば良いようなものだが、実際にはアジア、アフリカでの需要拡大を商機として、米国自身が輸出量を拡大して稼いでいるのである。

ちなみに興味深いことに、EIAのレポートによると急増するアフリカ向け石炭輸出の向け先のほとんどが、エジプトとモロッコの2か国に向けられているということだが、奇しくもこの2か国は過去に国連気候変動枠組み条約の年次総会(COP)のホスト国として、いずれもCOPの議長を務めている※2)(COP27@シャルム・エル・シェイク、COP22&COP7@マラケシュ)。世界のCO2削減に向けた国際交渉の舞台COPにおいて、アフリカを代表して議長国となった2か国が、米国から500万トンもの燃料炭を買っているのである。

国連の気候変動交渉の場では、化石燃料、その中でも最もCO2排出の多い石炭の利用禁止や開発制限といった「きれい事」が語られる裏で、米国は石炭開発を続け、輸出を拡大して稼ぎつづけており、一方、COP議長を務めて気候変動対策をリードした途上国がその米国産石炭輸入の拡大を進めているというのが、現実の世界で起きている「本音」であるという不都合な真実を、このEIAの報告書は語ってくれている。

ちなみに本レポートの前日、9月3日にもEIAは過去のレポートのアップデート版を公表しており※3)、そこでは、現在北米地域(米国、カナダ、メキシコ)において液化天然ガス(LNG)の大規模な輸出基地が続々と建設されており、すでに着工されていて稼働することが確実な10件のプロジェクトだけで、2028年には現状(24年)の輸出容量114億Bcf/dから244憶Bcf/dへと、2倍を超えて急拡大することが確実という。

これらプロジェクトの操業開始が予定されている2028年は、環境派の人たちがCO2の排出量半減が必要と叫ぶ2030年のわずか2年前である。ここでも気候変動問題に関する理想論と現実世界の溝は修復しがたいほど大きく開いてきていることが見て取れる。

■

※1)U.S. thermal coal exports to Asia and Africa surge as shipments to Europe fall

※2)他にアフリカでCOP議長国を務めたのは南アフリカとケニアだが、南アフリカは石炭産出国であり、一方ケニアには未だ石炭火力発電所は稼働していない。

※3)North America’s LNG export capacity is on track to more than double by 2028

関連記事

-

テレビ朝日が8月6日に「ビキニ事件63年目の真実~フクシマの未来予想図~」という番組を放送すると予告している。そのキャプションでは、こう書いている。 ネバダ核実験公文書館で衝撃的な機密文書を多数発掘。ロンゲラップ島民たち

-

1. COP28の開催 11月30日から約2週間、UAEのドバイで開催されたCOP28には、90,000人近い関係者がプライベート・ジェットなどで駆けつけた。 11月21日のライブ「She Changes Climate

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

-

シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPRは、サイトを更新しました。

-

コロナの御蔭で(?)超過死亡という言葉がよく知られるようになった。データを見るとき、ついでに地球温暖化の健康影響についても考えると面白い。温暖化というと、熱中症で死亡率が増えるという話ばかりが喧伝されているが、寒さが和ら

-

NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間