国富の流出を防ぐために再エネって本当か

a-poselenov/iStock

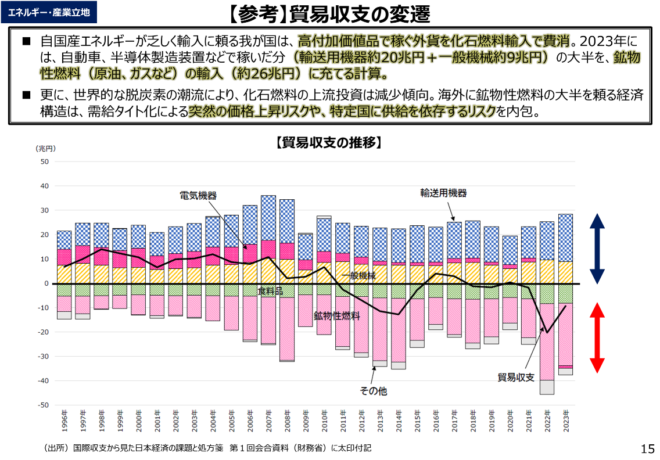

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。

だがこの説は本当だろうか。

まず、化石燃料の輸入金額について分解してみよう。

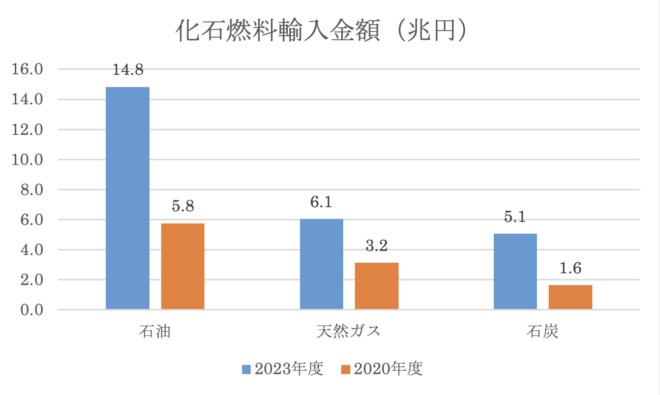

ウクライナでの戦争以来の価格高騰は前例のない異常事態だった。図1を見ると、戦争前はこの半額程度で推移していた。2020年度は、コロナ禍による価格下落の影響もあり、特に少なかった。このときの輸入金額の合計は石油・天然ガス・石炭の合計で10.6兆円だった(図2)。

図2 化石燃料輸入額

データは総合エネルギー統計による。

ではこのうちどの程度が太陽光と風力発電で減らせるのだろうか。

まず、輸入金額で最大なのは石油で5.8兆円だった。だがこれは発電とはあまり関係がない。近年の日本では、石油は工場のボイラーと自動車で使用しており、発電にはほとんど使っていない。

発電に使われるのは、天然ガスの約半分と、石炭の約半分である。天然ガスの残り半分は工場や家庭などで使われる。石炭の残り半分はほとんどが製鉄で使われる。(使用実態について総合エネルギー統計を参照した)

すると、発電用に限って言えば化石燃料輸入金額は3.2/2+1.6/2=2.4兆円程度だったことになる。化石燃料の輸入総額に比べると、だいぶ少なくなる。

原子力発電所を再稼働しないのは確かに勿体ない。原子力発電所におけるウランの燃料費は火力発電の化石燃料費よりかなり安いので、原子力発電所は一度建てたならば使わない手はない。原子力の再稼働こそ、国富の流出を防ぐために進めるべきだ。

だがその一方で、太陽光発電や風力発電の導入はどうか。

化石燃料代が国から流出しなくて済むといっても、太陽光パネルの設備や風車のブレードなどの設備を輸入するのでは、結局、輸入代金は流出することになる。しかもかなり高くつくことも間違いない。いま世界の太陽光発電パネルの9割は中国製で、風力発電設備の半分以上も中国製だ。

それに、化石燃料輸入代金が勿体ないといっても、設備費なども合計した発電原価の総額で見れば安いからこそ、火力発電所は利用されてきたのだ。化石燃料は1トンあたりの発熱量が高いこともあって、安価な設備でも高い出力を得ることが出来る。それだけ優れた燃料なのだ。

これに対して、太陽光発電と風力発電が増えるほど、電気代は上がる。そうすると、産業空洞化が起きて、日本は工業製品を輸入するようになるから、これこそ国富の流出になる。

ところで、図1の「化石燃料輸入」は「国富流出」と同義ではない。油田・ガス田や炭鉱などの資源開発に参加するなどして、日本企業が権益を有していれば、輸入代金を受け取るのは日本企業だからだ(この場合でもロイヤリティは資源国に支払わねばならないことは変わらないが)。

執筆現在では石油価格はかなり落ち着いて国際価格は1バレル60ドル程度になっているが、今後、化石燃料価格の高騰や円安に対して日本経済を頑強な状態にしておきたいならば、自主開発比率(輸入資源のうちで日本企業が権益を有する比率)を高めておけばよい。

ところが、いま日本は脱炭素が国の方針となっている。このため、企業は資源開発に参加せず、むしろ権益を売却するなどしている。本当に化石燃料の輸入代金を心配するのであれば、資源開発への参加こそを進めるべきだ。

化石燃料は、その利用技術も含めると、全体として安価かつ有用なエネルギーだ。だからこそ日本はそれを活用して自動車を走らせ、製造業を発展させた。太陽光発電や風力発電で化石燃料利用を減らす試みは経済的にマイナスにしかならない。再エネ設備の輸入代金が流出するし、電気代高騰による産業空洞化で製品輸入が増えて国富が流出するからだ。

もしどうしても化石燃料の購入代金による「国富の流出」も減らしたければ、化石燃料の自主開発を進め、資源権益の確保を進めればよい。これはエネルギー安全保障の確保にもなる。

■

関連記事

-

先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

遠藤誉氏のホームページで知ったのだが、10月14日に実施された中国の軍事演習の狙いは台湾の「エネルギー封鎖」であった。中国環球時報に国防大学の軍事専門家が述べたとのことだ。 「連合利剣-2024B」演習は台湾島の主要港の

-

国際環境経済研究所の澤昭裕所長に「核燃料サイクル対策へのアプローチ」を寄稿いただきました。

-

はじめに:現場で感じる違和感 エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、

-

EUは今月から炭素国境調整メカニズム(CBAM)を開始しました。セメント、アルミニウム、肥料、鉄鋼、水素、電力について対象となる輸入の場合はCBAM証書が必要になるとのことです。ただし条件がかなり緩和され、各品目の上位1

-

3月7日から筆者の滞在するジュネーブにて開催された100年以上の歴史を誇るモーターショーを振り返りつつ雑感を述べたい。「Salon International de l’Auto」、いわゆるジュネーブ・モーターショーのことだ。いわゆるジュネーブ・モーターショーのこと。1905年から開催されている。

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間