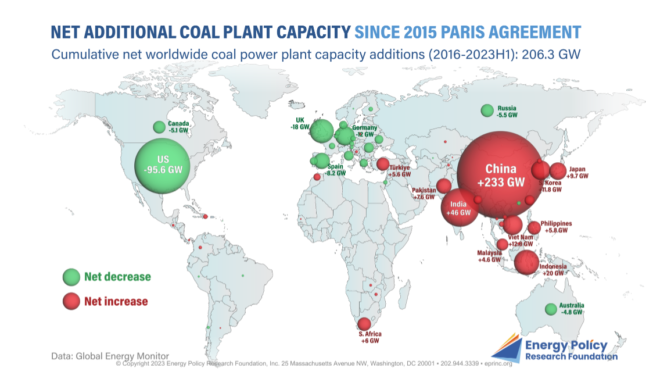

一目瞭然!アジアでは石炭火力が増えている

Andrzej Rostek/iStock

図は2015年のパリ協定合意以降(2023年上期まで)の石炭火力発電の増加量(赤)と減少量(緑)である。単位はギガワット(GW)=100万キロワットで、だいたい原子力発電所1基分に相当する。

これを見ると欧州と北米では石炭火力発電所は減っているが、アジアでは増えている。とくに中国は爆増してきた。

今回の図も前回に続き米国Energy Policy Resaerc Foundationが公開しているものである。

欧州で減ってきたのは歴史的な理由だ。冷戦期までは石炭を多く使っていたが、その後はロシアが供給する安価なガスの方が経済性がよくなったので、石炭は要らなくなった。

北米もシェールガスの開発成功によってガス火力発電所の経済性が高くなり、石炭火力発電は廃止されていった。

欧州も米州も、いくらかは温暖化対策の効果もあるにしても、石炭火力よりも安価なガス火力があったという経済的な理由が大きい。

アジアにはこのような恩恵は無かったから、電力需要に対応するためには石炭火力発電は有力な選択肢だった。これは今後も変わらない。

欧米はやたらと「脱石炭」と言うようになったが、経済性の優れた代替手段があったから言えたことだ。

ロシアからの安価なガス供給が乏しくなったことで、欧州はいまエネルギー価格高騰に苦しんでいる。今後はどうなるだろうか。

■

関連記事

-

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

-

脱炭素、カーボンニュートラル、ネットゼロ。これらの言葉は、いまや疑う余地のない「正解」として共有されている。一般には、木質バイオマスについて次のように説明されることが多い。 木々は成長過程で大気中の二酸化炭素(CO2)を

-

ESGだネットゼロだと企業を脅迫してきた大手金融機関がまた自らの目標を撤回しました。 HSBC delays net-zero emissions target by 20 years HSBCは2030年までに事業全体

-

「もしトランプが」大統領になったらどうなるか。よく予測不能などと言われるが、ことエネルギー環境政策については、はっきりしている。 トランプ公式ホームページに公約が書いてある。 邦訳すると、以下の通りだ。 ドナルド・J・ト

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。

-

カリフォルニア州でディアブロ・キャニオン原発が2025年までに停止することになった。これをめぐって、米国でさまざまな意見が出ている。

-

東京で7月9日に、新規感染者が224人確認された。まだPCR検査は増えているので、しばらくこれぐらいのペースが続くだろうが、この程度の感染者数の増減は大した問題ではない。100人が200人になっても、次の図のようにアメリ

-

最大の争点 EUタクソノミーの最大の争点は、原子力発電を善とするか悪とするかの判定にある。 善すなわちグリーンと認定されれば、ESG投資を呼び込むことが可能になる。悪となれば民間投資は原子力には向かわない。その最終判定に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間