ドイツ緑の党が消滅:実はマトモな「極右」のエネルギー政策

NHKより

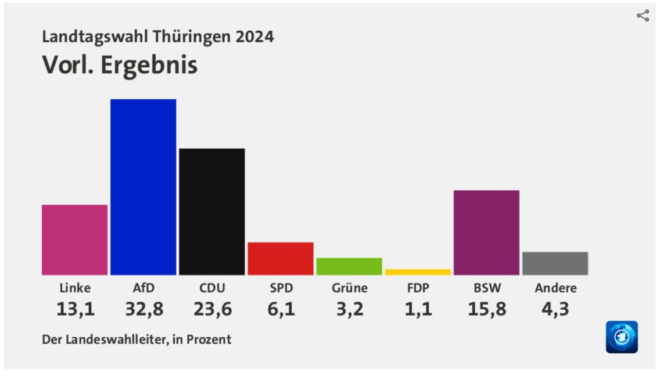

ドイツのチューリンゲン州で州議会選挙が行われた。得票率は図1の通り。ドイツ連邦の連立政権与党である社会党(SPD)、緑の党(Grune)、自民党(FDP)が大惨敗。躍進したのはドイツでも日本でも大手メディアからは極右扱いされている「ドイツのための選択肢(AfD)」。

図1 チューリンゲン州選挙の得票率

出典:ドイツ第一放送

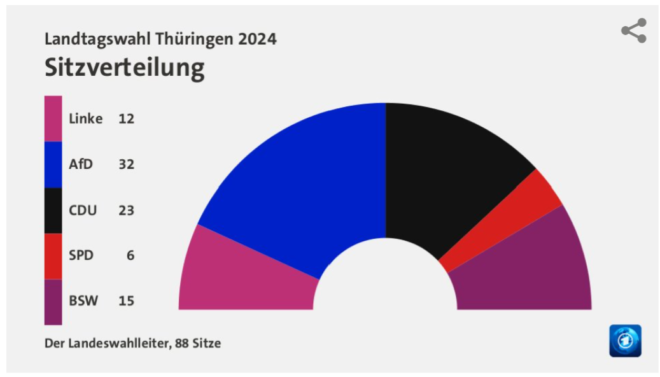

議席に至っては、緑の党は何とゼロとなり、消滅!

図2 チューリンゲン州選挙の議席数

出典:ドイツ第一放送

やはり選挙があったザクセン州でも結果はほぼ同様だった。ザクセン州もチューリンゲン州も旧東独で、日本ではあまりなじみが無いが、歴史ある由緒正しい地域であることを川口マーン惠美さんが書いている。

さて極右扱いされているAfDだが、そのエネルギー政策を見ると極めてマトモだ。

- 仮説的な気候モデルに基づく政策を止める

- 再エネ推進を止める

- 省エネ推進を止める

- 原子力廃止を止める

となっている。(文末に機械翻訳を付けておく)。

これまでドイツは「エネルギーヴェンデ(エネルギー転換)」をするとして、再エネと省エネを強力に推進する一方で、原子力と石炭火力を廃止してしまった。起きたことはエネルギー価格の高騰であり、庶民の生活は苦しくなり、産業はドイツから逃げ出している。この愚かな「エネルギー転換」を全て止めるというのがAfDの方針だ。

日本でも大手メディアはAfDを極右扱いしているが、これだけ多くの人々に支持されている政党を極右とレッテル貼りすることには違和感がある。ごく普通の人々がその政策の多くに共鳴するからこそのここまで高い得票率であろう。

緑の党が信奉するエネルギー転換ではなく、それを全面的に廃止すると表明しているAfDこそを、チューリンゲン州民は圧倒的に選んだのだ。

これからもドイツでの選挙は続く。ドイツの「エネルギー転換」はいつ消滅するのだろうか?

■

(以下、AfDホームページからエネルギー政策の部分を機械翻訳)

12. エネルギー政策

気候保護政策:迷走を止め、環境を守れ

地球が存在する限り、気候は変化し続ける。ドイツ政府の気候保護政策は、まだ証明されていない仮説的な気候モデルに基づいている。

再生可能エネルギー源法(EEG)」は国家計画経済であり、社会的市場経済からの逸脱である。それ以外の非市場的な発電所には、「気候保護」を理由に多額の補助金が出される。その結果、国民と経済から少数の補助金獲得者への巨大な富の再分配が行われている。

したがってAfDは、EEGを代替することなく廃止することに賛成する。AfDは、欧州法に反し違憲とされたEEGを連邦憲法裁判所で見直すようキャンペーンを展開する。

省エネ条例と再生可能エネルギー熱法の廃止

建物の所有者、住宅所有者、テナントに対して、建物の断熱対策や省エネルギー対策を求める政府のパターナリズムは終わらせなければならない。省エネ条例(EnEV)と再生可能エネルギー熱法(EEWärmeG)は、建築費の急激な上昇を招き、豪華な改修を正当化する理由となっている。その結果、多くのアパートの家賃は、中・低所得者にとってはほとんど手の届かないものになっている。AfDは、テナントとオーナーを保護するために、EnEVとEEWärmeGを代替なしに廃止することに賛成している。

バイオエネルギー:補助金の廃止、優先的なフィードインの停止

EEGを廃止し、バイオガス発電所からの電力への補助金と優先給電を廃止することに賛成する。割当制度によるバイオ燃料への補助金も廃止しなければならない。

原子力:代替エネルギーの研究-寿命延長が実施されるまで

2002年と2011年に行われた原子力発電の段階的廃止という性急な決定は、客観的に正当化されたものではなく、経済的に損害を与えるものであった。電力供給が十分に確保されていない限り、AfDは、現在も稼働中の原子力発電所の運転期間を暫定的に延長することに賛成する。

私たちは、原子炉や発電所の技術だけでなく、原子力エネルギーに関する研究も再認可したいと考えている。必要な安全基準が遵守されなければならないことは言うまでもない。しかし、原子力の利用はそれ自体が目的ではなく、将来的にはその代替も考えられる。そのため、他のあらゆるエネルギー形態も精力的に研究され続けなければならない。

■

関連記事

-

前回に続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:気候カルテルの構図はまるで下請け孫請けいじめ) 今回は、司法委員会の調査に対して気候カルテルが逃げ回って

-

2022年11月にChatGPTが発表されてから2年と数か月、この間に生成AIはさらに発展し続けている。生成AIの登場で、Microsoft、Google、Amazon、Metaなどの大手テック企業が、2022~2023

-

エネルギー関係者の間で、原子力規制委員会の活動への疑問が高まっています。原子力の事業者や学会と対話せず、機材の購入などを命じ、原発の稼動が止まっています。そして「安全性」の名の下に、活断層を認定して、原発プラントの破棄を求めるような状況です。

-

新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。

-

地球温暖化問題は、原発事故以来の日本では、エネルギー政策の中で忘れられてしまったかのように見える。2008年から09年ごろの世界に広がった過剰な関心も一服している。

-

資産運用会社の大手ブラックロックは、投資先に脱炭素を求めている。これに対し、化石燃料に経済を依存するウェストバージニア州が叛旗を翻した。 すなわち、”ウェストバージニアのエネルギーやアメリカの資本主義よりも、

-

敦賀原子力発電所2号機 7月26日、原子力規制庁は福井県に設置されている敦賀原子力発電所2号機((株)日本原子力発電、以下原電)に関して、原子力発電所の規制基準に適合しているとは認められないとする結論を審査会合でまとめた

-

エネルギー、原発問題では、批判を怖れ、原子力の活用を主張する意見を述べることを自粛する状況にあります。特に、企業人、公職にある人はなおさらです。その中で、JR東海の葛西敬之会長はこの問題について、冷静な正論を機会あるごとに述べています。その姿勢に敬意を持ちます。今回は、エネルギー関係者のシンポジウムでの講演を記事化。自らが体験した国鉄改革との比較の中でエネルギーと原子力の未来を考えています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間