CO2ではなく雲の減少で気温が上昇しているという論文

35007/iStock

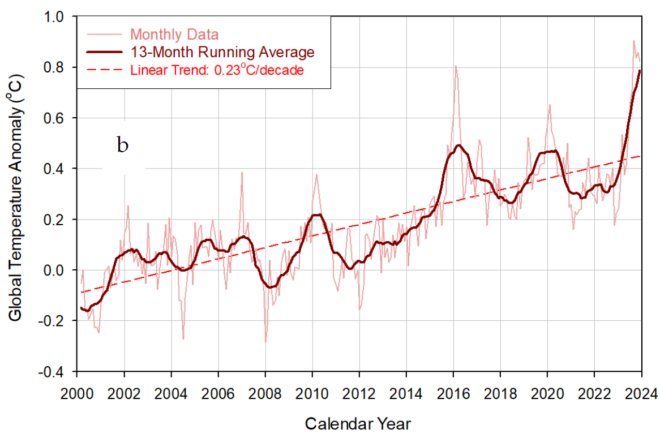

2023年からなぜ急に地球の平均気温が上がったのか(図1)については、フンガトンガ火山噴火の影響など諸説ある。

Hunga Tonga volcano: impact on record warming

図1

だがこれに加えて、最近の衛星観測の結果で面白い論文が出ている。

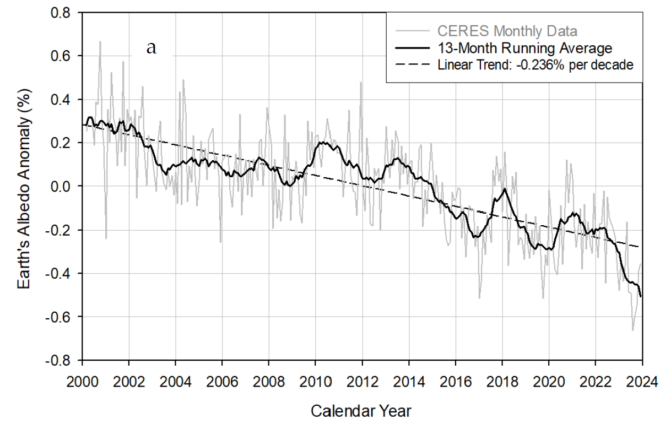

即ち、地球の反射率が急減している(図2)。これは雲の量が減少したためだと見られている。2000年以降で0.79%の減少となっている。

図2

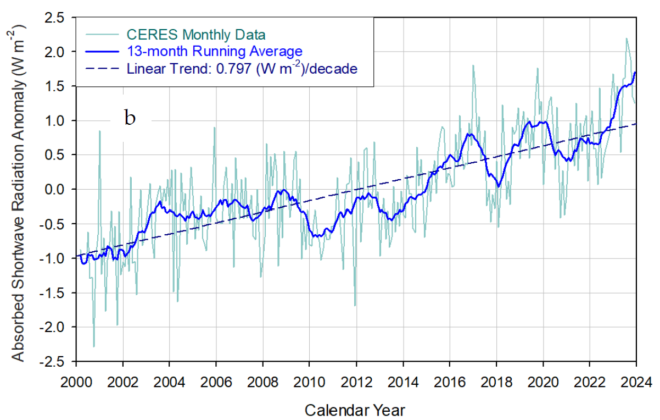

飛行機から下を見下ろすと、雲は白く、海は黒い。すなわち太陽光のうち可視光線は海に吸収される。この吸収量が激増している。

地球によって吸収された太陽光は2000年以降で1平方メートルあたり2.7ワットも増大した(図3)。なお図中でshortwaveというのは太陽光のこと。地表などからの赤外線放射をlongwaveと呼んで区別するのがこの業界の習慣だ。

図3

IPCC第6次報告だと、1750年から2019年までの温室効果ガスによる温室効果の増加は2.72ワットとされている。すると、2000年以降の僅かな時間だけで、これとほぼ同じだけ太陽光の吸収が増えたということだ! もしも温室効果ガスが地球の気温を上げるというなら、この太陽光吸収の増大が地球の気温に影響しない筈がない。

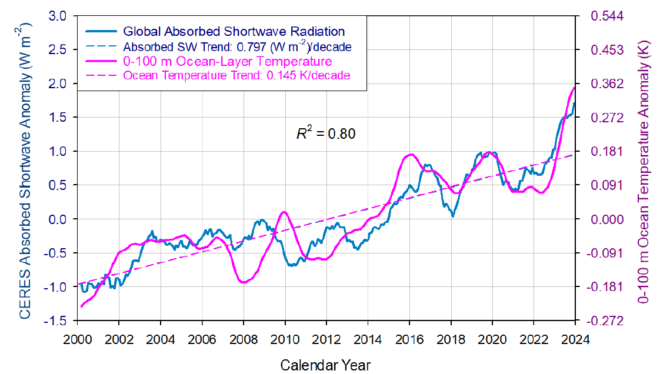

論文では、この太陽光吸収の増大が、海洋を温め(図4)、それが大気を温めている、としている。

図4

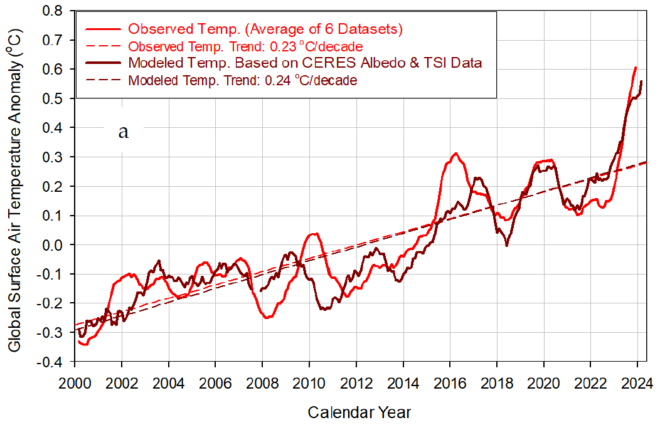

そのようなシンプルなモデルを作ることで、過去の地球の平均気温上昇を再現できてしまう(図5)。そしてこのモデルにCO2濃度の上昇による温室効果は説明変数として入っていない! つまり地球温暖化は雲量の変化だけでほぼ説明できてCO2は殆ど関係ない、という訳だ。

図5では、なんと、2024年の気温の急上昇も雲量の変化で説明できている。

図5

論文では、雲量が変化した理由については、太陽活動の変化による宇宙線の影響などが考えられるが、不明であり、重点的な研究が必要だとしている。

なお、CO2による温室効果が雲量減少を引き起こし、それにより温暖化が加速するという意見(いわゆる雲によるポジティブフィードバック)もあるが、マックスプランク研究所のビョルン・スティーブンスのように、雲のそのようなフィードバック効果はゼロであるという意見もある。

この論文で用いている反射率のデータ(図1)はNASAのCERESプロジェクトによるもので、この業界ではもっとも有名なものだ。今後、このデータをどう解釈したらよいのか論争になるだろう。また、観測される反射率はまた来年も大きく変化するのだろうか。ナゾは尽きない。

■

関連記事

-

MMTの上陸で、国債の負担という古い問題がまた蒸し返されているが、国債が将来世代へのツケ回しだという話は、ゼロ金利で永久に借り換えられれば問題ない。政府債務の負担は、国民がそれをどの程度、自分の問題と考えるかに依存する主

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

-

1月20日、ドナルド・トランプ大統領の第2次政権の発足直後、ドイツの公共第2放送の総合ニュースでは、司会の女性がものすごく深刻な顔でニコリともせずにそれを報じた。刻々と近づいていた巨大ハリケーンがついに米国本土に上陸して

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。(2013年12月2日)

-

福島県内で「震災関連死」と認定された死者数は、県の調べで8月末時点に1539人に上り、地震や津波による直接死者数に迫っている。宮城県の869人や岩手県の413人に比べ福島県の死者数は突出している。除染の遅れによる避難生活の長期化や、将来が見通せないことから来るストレスなどの悪影響がきわめて深刻だ。現在でもなお、14万人を超す避難住民を故郷に戻すことは喫緊の課題だが、それを阻んでいるのが「1mSvの呪縛」だ。「年間1mSv以下でないと安全ではない」との認識が社会的に広く浸透してしまっている。

-

パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5度~2度以内に抑えることを目的とし、今世紀後半のできるだけ早い時期に世界全体でネットゼロエミッションを目指すとしている。 ところが昨年10月にIPCCの1.5度特別報告書が出され、

-

ガソリン価格が1リットル170円を上回り、政府は価格をおさえるために石油元売りに補助金を出すことを決めました。他方で政府は、脱炭素化で化石燃料の消費を減らす方針です。これはいったいどうなってるんでしょうか。 レギュラーガ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間