再エネ50%プラス送電線増強の費用便益比は最悪だ

vchal/iStock

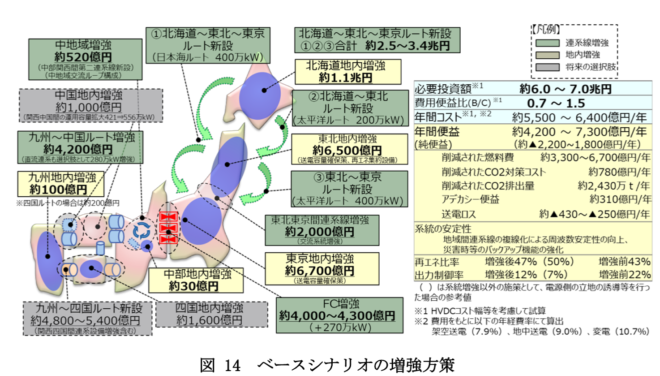

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。

政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)電力広域的運営推進機関

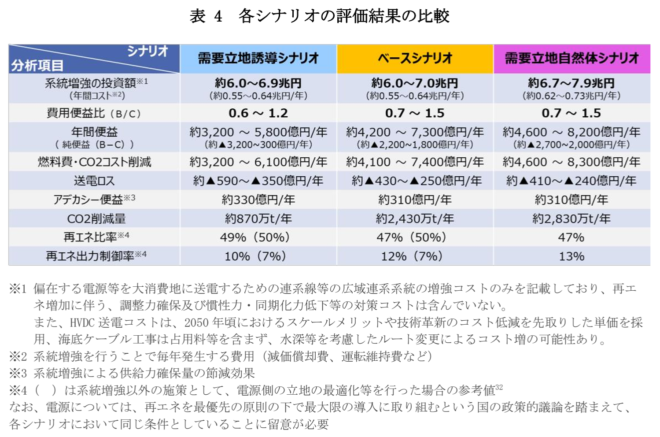

そこでの費用便益分析を見ると、費用と便益の比が1前後、つまり費用の方が便益より多いかもしれない、となっている。となると、これは果たして実施する意味があるのか、と言いたくなる。

すなわち、下表で見ると、ベースシナリオで「系統増強の投資額」として約6.0~7.0兆円とされ、その費用便益比は0.7~1.5ととされている。他のシナリオも似たり寄ったりだ。

近年の資材価格の高騰を考慮するならば、この費用便益比はさらに悪くなっていることだろう。

更に、もっと根本的な問題は、この試算が「再エネ50%を前提」としていることである。

つまり、ここでやっている計算には、「再エネを強引に50%%導入する場合に、再エネ発電が過剰になって捨てることになる余計な電気を送電線で融通することで節約できる費用」が計上されている。その一方で、「再エネを50%導入するための費用」が計上されていない!

だが少し考えてみれば、発電ピーク時に電気があり余るほど再エネを導入すること自体が間違っていることは明らかだ。

本来、費用便益比を計算すべきは、再エネをそもそも50%も導入すべきかどうか、ということだ。政府がやっていることは、再エネ50%を「前提」として、その費用を無視した上で、送電線建設の費用便益比だけを計算することだが、これはいったい何のためにやるのか? それは費用便益比があるていどまともな範囲に収まるように見せる為だけではないのか?(ただし、それでも費用便益比は悪かったが)

日本政府は、再エネ導入に関わる費用を、国民を欺くことなく示すべきだ。

■

関連記事

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

-

3月10日から久しぶりに米国ニューヨーク・ワシントンを訪れてきた。トランプ政権2.0が起動してから50日余りがたち、次々と繰り出される関税を含む極端な大統領令に沸く(翻弄される)米国の様子について、訪問先の企業関係者や政

-

福島原発事故を受けて、放射能をめぐる不安は、根強く残ります。それは当然としても、過度な不安が社会残ることで、冷静な議論が行えないなどの弊害が残ります。

-

7月2日に掲載された杉山大志氏の記事で、ESG投資の旗を振っている欧米の大手金融機関が人権抑圧にはお構いなしに事業を進めていることを知り衝撃を受けました。企業のCSR/サステナビリティ担当者は必読です。 欧米金融機関が、

-

スマートジャパン 3月14日記事。環境省が石炭火力発電所の新設に難色を示し続けている。国のCO2排出量の削減に影響を及ぼすからだ。しかし最終的な判断を担う経済産業省は容認する姿勢で、事業者が建設計画を変更する可能性は小さい。世界の主要国が石炭火力発電の縮小に向かう中、日本政府の方針は中途半端なままである。

-

政府「クリーンエネルギー戦略」中間整理が公表された。岸田首相の肝いりで検討されてきたものだ。 紆余曲折の末、木に竹をつなぐ もともと、この「クリーンエネルギー戦略」は、脱炭素の投資を進めるべく構想されたものだった。これは

-

英国イングランド銀行が、このままでは気候変動で53兆円の損失が出るとの試算を公表した。日本でも日経新聞が以下のように報道している。 英金融界、気候変動で損失53兆円も 初のストレステスト(日本経済新聞) 英イングランド銀

-

G7貿易相会合が開かれて、サプライチェーンから強制労働を排除する声明が発表された。名指しはしていないが、中国のウイグル新疆自治区における強制労働などを念頭に置いたものだとメディアは報じている。 ところで、これらの国内の報

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間