高騰する東京の電気料金の現状:なぜ大阪とこんなに違うのか?

privetik/iStock

はじめに:電気料金の違い

物価上昇の動きが家計を圧迫しつつある昨今だが、中でも電気料金引上げの影響が大きい。電気料金は大手電力会社の管内地域毎に異なる設定となっており、2024年4月時点の電気料金を東京と大阪で比べてみると、表1のようになっている。同様に、両地域での発電に伴うCO2の排出率(排出係数)の比較も表1の通りである。

| 東京 | 大阪 | 東京/大阪 | |

| 標準家庭電気料金(円/kWh) | 41.05 | 28.51 | 1.44 |

| CO2排出係数(kg-CO2/kWh) | 0.451 | 0.309 | 1.46 |

表1 電気料金とCO2排出係数の比較(東京、大阪) (※1、※2)

表1を見て明らかなのは、東京の家庭は大阪に比べて、1.5倍の電気料金を支払い、1.5倍のCO2を排出しているということである。高い料金を支払っていながら、脱炭素活動に逆行しているということなのだ。

何故こういうことになってしまったのか? 背景となる電力会社の電源構成を調べてみよう。

電力会社毎の電源構成

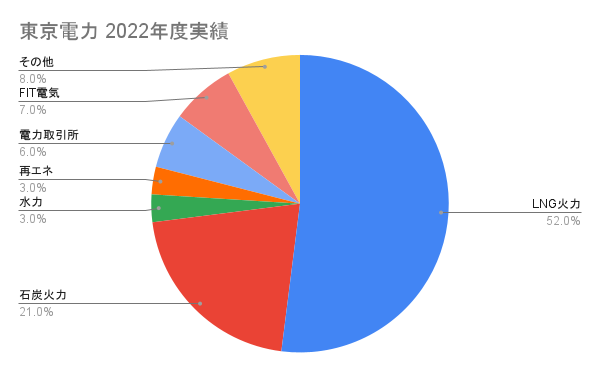

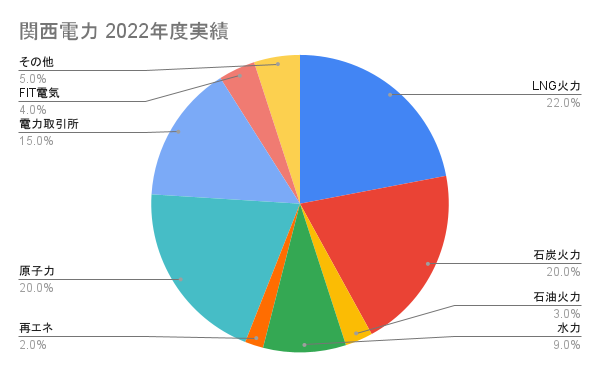

東京は東京電力管内であり、大阪は関西電力管内である。両電力の電源構成は図1、図2のようになっている。

図1 東京電力の電源構成(※3)

東電では、火力(LNG+石炭)が73%、水力+再エネなどの脱炭素電源が27%の構成であり、化石燃料の価格高騰をまともに受けて電気料金が高くなるとともに、CO2排出はほとんど削減できていない。

図2 関西電力の電源構成(※3)

関電では、火力(LNG+石炭など)が45%、脱炭素電源である原子力が20%、水力+再エネなどが35%の構成であり、化石燃料価格の高騰の影響を受けつつも、原子力の寄与で電気料金の維持、CO2排出抑制ができている。

関電の脱炭素電源化率55%は、東電の27%の2倍にまで進展している。

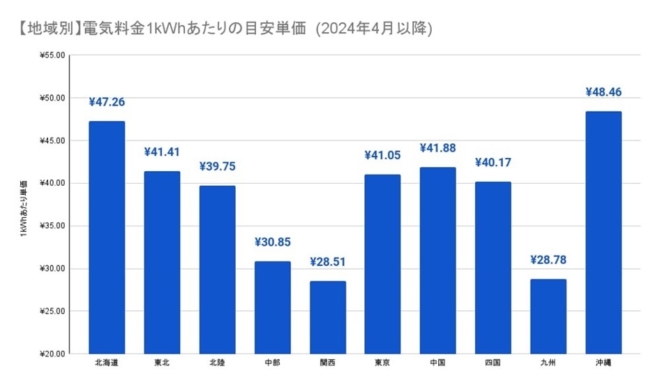

ちなみに、全国大手電力10社の電気料金は?と調べると、図3のようになっている。

図3 電力10社の電気料金比較(※1)

つまり、原子力の再稼働を達成した電力会社(関西、九州)の管内は電気料金が安く、原子力再稼働を達成できていない電力会社(東京、北海道、東北、中国など)の管内は電気料金が高いということである。

取るべきアクションは?

電力会社の地域によって電気料金に1.5倍もの相違が出てくるのは、政治が政策として電源構成のバランスを取ろうとしているか否かに掛かっている。

東京では、政治的影響力を持つ議員を初め、一般家庭の人々も含めて、東電に対して原子力の再稼働を促進できるようなサポートをしきれていないため、依然として発電量の3/4を火力に依存する状態を脱出することができず、高い料金を課せられることになっている。

日本国内は、今や、電力管内毎に民意によって電源構成を選択していると言ってよく、その結果として得られる電気料金を消費者が負担するという形になってきている。原子力を含めて電源選択した地域は安い電力を享受でき、原子力を取り入れない選択をした地域は高い電力を甘んじて受ける、というわけだ。

東京の家庭としては、東電での原子力再稼働をリクエストする意思を表明して、物価高騰、CO2排出を抑える動きを作っていくべきではないだろうか。

【参考資料】

※1)1kWhの電気代は今いくら?全国の目安単価を詳しく解説します

※2)東電、関電のHPより、 CO2排出係数の公表値 (2021年度)

※3)大手電力10社の電源構成の違いと、特徴 新電力比較サイト(管理人:石井元晴 2024年6月7日更新)

関連記事

-

ドバイではCOP28が開かれているが、そこでは脱炭素化の費用対効果は討議されていない。これは恐るべきことだ。 あなたの会社が100億円の投資をするとき、そのリターンが100億円より大きいことは最小限度の条件だが、世界各国

-

以前、CO2による海洋酸性化研究の捏造疑惑について書いた。 これを告発したクラークらは、この分野で何が起きてきたかを調べて、環境危機が煽られて消滅する構図があったことを明らかにした。 下図は、「CO2が原因の海洋酸性化に

-

経産省が、水素・アンモニアを非化石エネルギー源に位置づけるとの報道が出た。「製造時にCO2を排出するグレー水素・アンモニアも、燃焼の瞬間はCO2を出さないことから非化石エネルギー源に定義する」とか。その前にも経産省は22

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

1.コロナ人工説への弾圧と変節 コロナウイルスが武漢研究所で人工的に作られ、それが流出したという説が俄かに有力になってきた。 かつては、コロナ人工説は「科学の否定」であり「陰謀論」だという意見がCNNなどのリベラル系が優

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

事故確率やコスト、そしてCO2削減による気候変動対策まで、今や原発推進の理由は全て無理筋である。無理が通れば道理が引っ込むというものだ。以下にその具体的証拠を挙げる。

-

大気汚染とエネルギー開発をめぐる特別リポート。大気汚染の死亡は年650万人いて、対策がなければ増え続けるという。近日要旨をGEPRに掲載する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間