気候危機を煽る為の非現実的排出シナリオ

alexis84/iStock

「気候危機説」を煽り立てるために、現実的に起きそうな範囲を大きく上回るCO2排出シナリオが用いられ続けてきた。IPCCが用いるSSP5-8.5排出シナリオだ。

気候危機論者は、「いまのままだとこのシナリオに沿って排出が激増し、それで気候危機がもたらされる」というストーリーをしきりに広めてきた。

だがその排出シナリオとは一体どのようなものか。

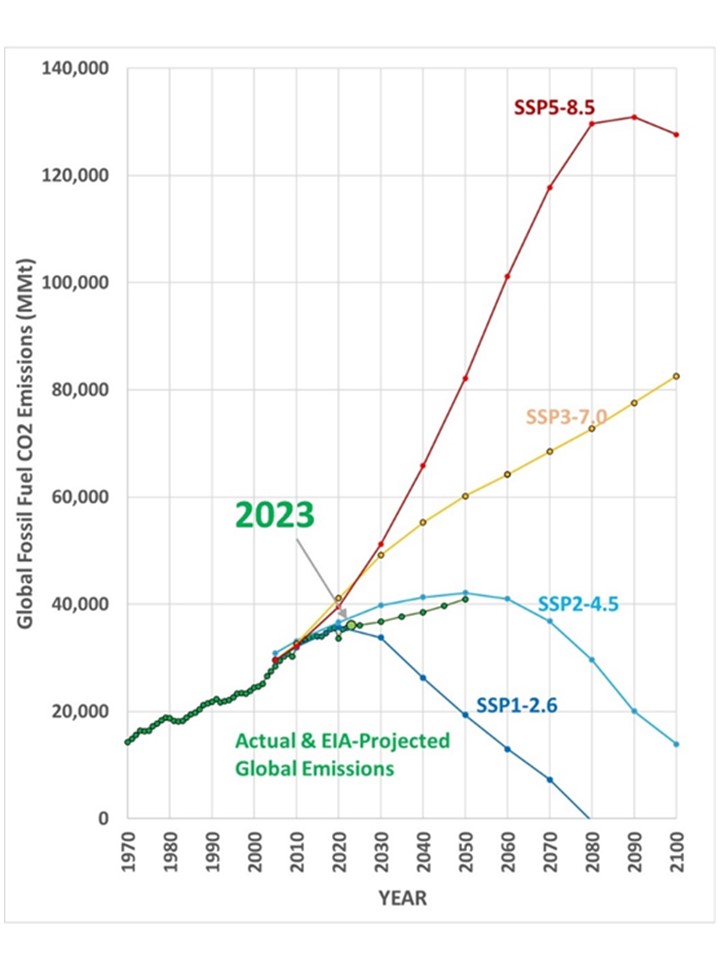

図は、ロイ・スペンサーが作成したものだ。

縦軸は世界全体の化石燃料起源のCO2排出量。緑は、過去については実績値。2050年までの未来については、米国エネルギー省のエネルギー情報局(Department Of Energy, Energy Information Administration)の推計値。

このEIAは、政府の政策に忖度せず、客観的な推計をすることを法律で定められていて、手堅い推計をする。欧州や日本、それに国連の機関は、政治に忖度してCO2ゼロやらグリーン成長やらのシナリオを流布する様になってしまったが、この米国EIAはそれとは一線を画している。

図を見ると、世界のCO2排出量は、人々を脅すために使われているIPCCのSSP5-8.5シナリオを大きく下回っていることが分かる。将来について大きく下回るのみならず、すでにかなり乖離が始まっていることが読み取れる。2050年を見ると、排出量は倍ほども違う。

ロジャー・ピルケJr.が何年も前から指摘してきたように、IPCCはこのような誇張されたシナリオを「なりゆき」ないし「ベースライン」としており、脱炭素をしなければこのような世界になる、と人々を脅し続けてきた。

IPCCのSSP5-8.5シナリオは、高い経済成長と、石炭への高い依存を前提としたものだ。だがいまの世界はそのようにはなっていない。とくに、シェール技術などで天然ガスが安価かつ大量に供給されたことで、石炭への依存の増大は起きなかったことは、このシナリオの作成時点では全く予想が出来ていなかった。

という訳で、「このままでは、気候危機が訪れます」という人が居たら、こう聞こう。「このままとは、どういう意味ですか?」。

それは現実には有り得ない、とんでもなく排出量の多いシナリオに基づいた計算だ。

■

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)日本変革の希望、メタンハイドレートへの夢(上)-青山繁晴氏 2)

-

先日紹介した、『Climate:The Movie』という映画が、ネット上を駆け巡り、大きな波紋を呼んでいる。ファクトチェック団体によると、Xで150万回、YouTubeで100万回の視聴があったとのこと。 日本語字幕は

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規

-

「科学は必要な協力の感情、我々の努力、我々の同時代の人々の努力、更に我々の祖先と我々の子孫との努力の連帯性の感情を我々に与える」 (太字筆者。ポアンカレ、1914=1939:217、ただし現代仮名遣いに筆者が変更した)

-

東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。

-

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。 だがこ

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間