電気代の定義を捻じ曲げて国民を欺く日本政府

MarioGuti/iStock

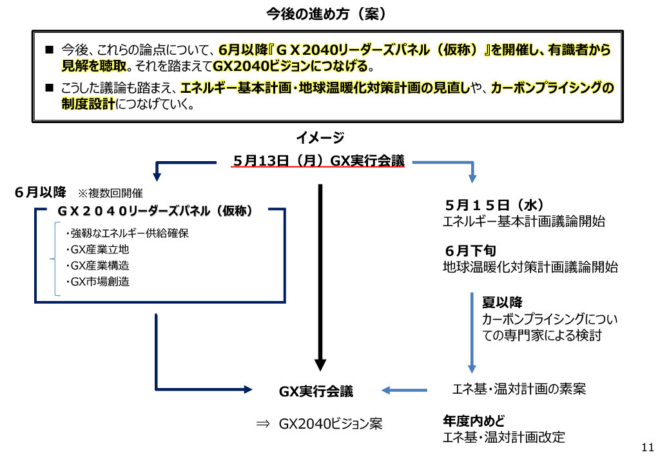

第7次エネルギー基本計画の政府検討が始まった。

呆れたことに、グリーントランスフォーメーション(GX)の下にエネルギー基本計画を置いている。つまり脱炭素を安全保障と経済より優先する訳だ。そして、GXさえすれば安全保障と経済成長も同時に達成されるというファンタジーが綴られている。

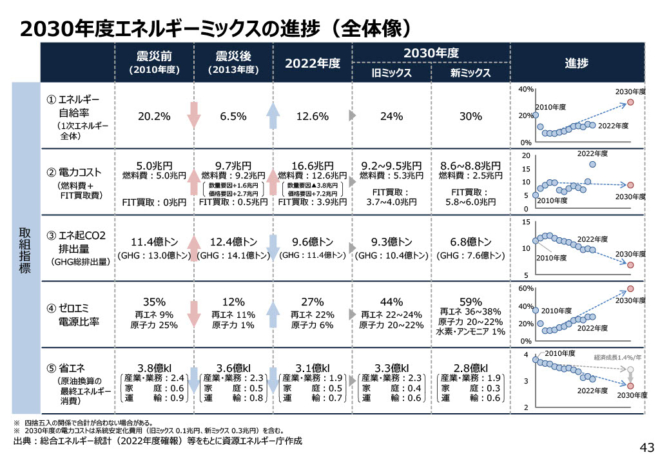

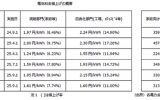

では、電気代は一体どうなるのかと言えば、政府は「指標」として「電力コスト」を示している。

けれども、この電力コストとは何かとよく見ると、「燃料費プラスFIT買取費」となっている。

なんだこれは? 常識的には、電力コストと言えば国民の支払う電気代のことで、これを下げることが日本政府の使命のはずだ。

上述の日本政府資料を見ると、この日本政府の定義する「電力コスト」に入らない項目がずらずらと並んでいる。

- 再エネ大量導入のための送電線費用

- 再エネ大量導入のためのバッテリー導入費用

- 水素やアンモニア導入のための費用

- CCS導入のための費用

- 省エネ補助金のための費用

- 電気自動車導入のための費用

- GX債償還のための課徴金

- GX債償還のための排出権購入費用

再エネの費用はFIT買取費だけではない。特に大量導入するとなると送電線やらバッテリーやらのために膨大な費用がかかる。

政府の奇妙な「電力コスト」の定義だと、FIT買取費用と化石燃料の燃料費だけを減らせば電気代が下がるかのように錯覚しがちだが、現実は全く違うのだ。

この日本のGX戦略を実行すれば電気代は高騰することは間違いない。この事実を政府は隠している。そのための道具がこの「電力コスト」という似非指標だ。

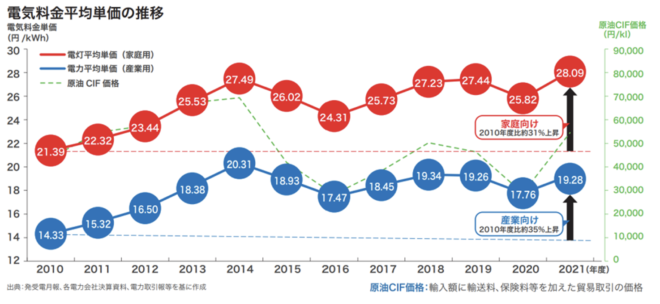

これまでのところ、日本の電気代は、2010年以降、高騰を続けている。

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電気代を指標として、2010年水準(産業用14円、家庭用21円)に戻すという目標を提案している。

政府は欺瞞に満ちた「電力コスト」なる指標を撤回し、「電気代」を指標に据えるべきだ。そのうえで、電気代を幾らまで下げるのか、数値目標を立てるべきだ。

■

関連記事

-

台湾有事となると、在韓米軍が台湾支援をして、それが中国による攻撃対象になるかもしれない。この「台湾有事は韓国有事」ということが指摘されるようになった。 これは単なる軍事的な問題ではなく、シーレーンの問題でもある。 実際の

-

捕鯨やイルカ漁をめぐる騒動が続いている。和歌山県太地町のイルカ漁を批判的に描写した「ザ・コーヴ」(The Cove)が第82回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したのは、記憶に新しい。

-

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

福島の1ミリシーベルトの除染問題について、アゴラ研究所フェローの石井孝明の論考です。出だしを間違えたゆえに、福島の復興はまったく進みません。今になっては難しいものの、その見直しを訴えています。以前書いた原稿を大幅に加筆しました。

-

米国のクリス・ライト・エネルギー長官が、欧州連合(EU)の2050年ネットゼロ政策(CO2排出実質ゼロ政策)を強く批判した。英フィナンシャル・タイムズによれば、ライト長官は「ネットゼロ政策は、米欧間で進行している関税や投

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

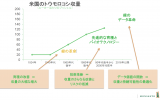

米国農業探訪取材・第3回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 技術導入が農業を成長させた 米国は世界のトウモロコシ、大豆の生産で

-

去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間