「グリーン7」に堕したG7で戦争の枢軸に勝てるのか

Bet_Noire/iStock

G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。

そこで成果文書を読んでみた。

ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、といった割合だ。

「気候」については、お馴染みの「2050年CO2ゼロ」「1.5℃目標の達成」といったことがしつこく書いてある。

「環境」についても、生物多様性とプラスチックリサイクルの話ばかりだが、これもかなりこってりと書いてある。

けれども、これだけ世界の安全保障状況が切迫しているのに、エネルギー安全保障の話が全く出てこない。いちおう、冒頭のパラグラフでは、ウクライナの戦争やフーシ派による紅海の封鎖などについての言及は出てくるが、それでエネルギー安全保障のために何をするかということが一切書いていない。ひたすら脱炭素だ。

もともとG7というのは、1973年の石油ショックへの対応がきっかけになって開催されたのが始まりだ。

1975年の第1回サミットの共同声明を見ると、エネルギー安全保障は重要な柱になっている。石油の共同備蓄や、代替エネルギー開発、省エネルギー政策などの国際協調がここから始まった。

ちなみに日本のメディアでは、いつもの調子で、日本だけが石炭火力継続で孤立、という煽り記事が目立ったが、

石炭火力廃止へ「埋まる外堀」 狭まる抜け道、G7で孤立する日本

実際の成果文書を見ると、これまでの日本の方針を変える必要は全くない。

もっとも、この日本の方針というのも、2050年までに脱炭素、というものだから、実現不可能で馬鹿げていることには間違いないが・・・。

それにしても、G7は、もともと石油ショックに対処しエネルギー安全保障を確立することが大きな目的だったはずだが、いまやすっかり「グリーン7」になってしまい、化石燃料を全否定するようになった。

これではG7のエネルギー安定供給は損なわれ、エネルギー価格は上がって国力は低下する一方だ。こんなことで、軍事的な協調を深める戦争の枢軸「ロシア・中国・イラン・北朝鮮」に勝てるのだろうか?

もっとも、「たぶんトランプ」になれば、アメリカのエネルギー外交は180度変わる。グリーンなお花畑のG7成果文書は今年が見納めになるのではないか。

■

関連記事

-

「福島の原発事故で出た放射性物質による健康被害の可能性は極小であり、日本でこれを理由にがんなどの病気が増える可能性はほぼない」。

-

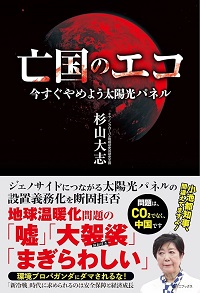

最近出たお勧めの本です。 著者のマイケル・シェレンバーガーは初めは環境運動家だったが、やがてその欺瞞に気づき、いまでは最も環境に優しいエネルギーとして原子力を熱心に推進している。 地球温暖化に関しては小生とほぼ意見は同じ

-

(GEPR編集部より)広がった節電、そして電力不足の状況をどのように考えるべきか。エネルギーコンサルタントとして活躍し、民間における省エネ研究の第一人者である住環境計画研究所会長の中上英俊氏に、現状の分析と今後の予想を聞いた。

-

2025年7月、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)は、台湾有事を想定したシミュレーションの第3弾を公表した。第1弾、第2弾が中国軍による台湾侵攻を扱っていたのに対し、今回のテーマは「台湾封鎖」である。侵攻よりも敷

-

米国では発送電分離による電力自由化が進展している上に、スマートメーターやデマンドレスポンスの技術が普及するなどスマートグリッド化が進展しており、それに比べると日本の電力システムは立ち遅れている、あるいは日本では電力会社がガラバゴス的な電力システムを作りあげているなどの報道をよく耳にする。しかし米国内の事情通に聞くと、必ずしもそうではないようだ。実際のところはどうなのだろうか。今回は米国在住の若手電気系エンジニアからの報告を掲載する。

-

1.広域での“最大”と局所的な“最大”とは違う 2012年8月(第一次報告)及び2013年8月(第二次報告)に公表された国の南海トラフ巨大地震の被害想定や、それを受けて行われた各県での被害想定においては、東日本大震災の経験を踏まえ、広域対応を含めた巨大地震に対する対策を検討するために、「発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を想定する」という考え方に基づき、「最大クラス」の被害をもたらす巨大地震の被害想定がなされている。

-

世界はカーボンニュートラル実現に向けて動き出している。一昨年、英グラスゴーで開催されたCOP26終了時点で、期限付きでカーボンニュートラル宣言を掲げた国・地域は154にのぼり、これらを合わせると世界のGDPの約90%を占

-

四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間