やっぱりね…早くもポストSDGsの議論がスタート

manbo-photo/iStock

「ポストSDGs」策定にらみ有識者会 外務省で初会合 日経新聞

外務省は22日、上川陽子外相直轄の「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」の初会合を開いた。2030年に期限を迎える枠組み「SDGs(持続可能な開発目標)」の次の目標の国際議論を見据え、日本の独自案の策定に着手する。

現行のSDGsは3年間の議論を経て15年に国連総会で採択した。次期目標の本格的な調整が始まるのを前に「ポストSDGs」の検討を国内で進めて国際議論をリードする狙いがある。

「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」第1回会合の開催(結果) 外務省

冒頭、上川大臣から、国際社会が様々な複合的危機に直面し、国際社会全体の持続可能性の確保に向けた取組が大きな困難に直面する中、今一度、様々なステークホルダーの方々の知見を広く得ながら、成長と持続可能性を同時に実現していくためのアプローチを改めて創造的に検討し、国際社会をリードしていくことが強く求められている旨指摘しつつ、今次有識者懇談会では、自由闊達な議論を通じ、2030年以降も見据えながら、我が国の持続的成長と国際社会全体の持続可能性の確保のあり方について、クリエイティブに検討を進めていきたい旨述べました。

筆者が2021年9月のアゴラ記事で述べた通り、ポストSDGsの議論がスタートしたようです。

さて、SDGsの目標達成年である2030年の未来を想像してみます。SDGsは必ず未達に終わります(ここだけは想像ではなく、断言します)。すると2031年以降に「ポストSDGs」が生まれるはずです。企業のサステナビリティ担当者や学生は、また勉強し直さなければなりません。

企業では、自社の活動とSDGs17分類との関連付け(SDGsタグ付け)もポストSDGsタグ付けとしてやり直しです。ポストSDGsコンサルタント(元CSRコンサルタント、元SDGsコンサルタント、元ESGコンサルタント)たちは「新たな世界目標ができました!」「日本企業は遅れています!」「バスに乗り遅れるな!」と言って企業を煽っている姿が目に浮かびます。

ポストSDGsの目標は果たして何項目になっているでしょうか。200項目?300項目?分量が多いほど、内容が難解なほど、そしてクライアントに成果や付加価値が現れないほど、ポストSDGsコンサルタントは儲かり、サステナブルなビジネスになります。

さらにその先の未来である2045年、もしくは2050年にポストSDGsの最終年を迎え、また未達に終わります(ここだけは想像ではなく、断言します)。するとその翌年には「ポストポストSDGs」が現れ、ポストポストSDGsコンサルタントはまた日本企業に対して……以下略。

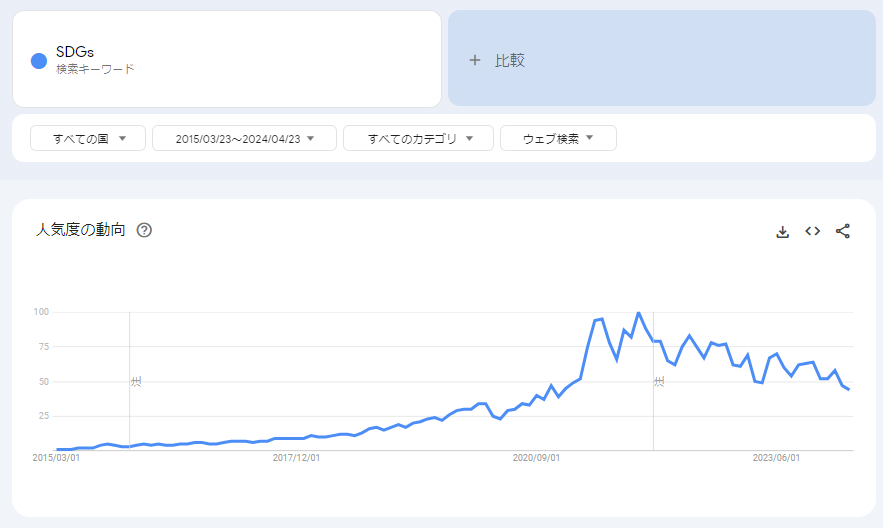

もちろん時期なんて予想していませんでしたが、ポストSDGsの議論を始めるのが早いなぁという印象です。以前にGoogleトレンドで「SDGs」の検索量推移をまとめたことがありますが(2022年6月8日付アゴラ記事)、2024年4月23日現在の状況を見ると、2021年にピークアウトして以降の衰退が顕著です。

出典:Googleトレンド

ポストSDGsの議論が始まったのも頷けます。あのカラフルなバッジをつけたサラリーマンを見かける頻度ともなんとなく符合しているように感じます。

これから議論されるポストSDGsでも誰も否定できない美辞麗句が並べられ、「これがビジネスチャンスです」「取り組まないとサプライチェーンから排除されます」と言われて企業が取り組みを強要されます。しかし、コンサルや監査法人が儲かるだけで取り組む企業にとって付加価値はありません。

ビジネスチャンスとは本来、気がついた人が誰にも言わず秘かに取り組むことで利益を得るものです。したがって、国連や政府が作成し全世界に公開される文書がビジネスチャンスになるはずがありません。

仮にビジネスチャンスであれば、早く知った企業が独占したいはずだし、SDGsに価値を見出した企業が自由参加で取り組む方がビジネスチャンスを掴みやすいはずです。全企業に普及させようとするのは普及が自己目的化しているからにほかなりません。

また「新SDGsは世界目標!」「日本は新SDGs後進国!」と喧伝するコンサルタントや専門家がたくさん現れます。バッジもつくり直すのでしょうか。

■

関連記事

-

EUの気候変動政策に関して、去る12月18日に開催されたEUのトリローグ(欧州委員会、欧州議会、欧州理事会の合同会合)で、懸案となっていたEUの排出権取引制度ならびに国境調整措置導入に関する暫定的な合意が成立した。 そこ

-

国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

-

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。 だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。 プレスリリースに詳しい説明がある。 大正関東

-

環境教育とは、決して「環境運動家になるよう洗脳する教育」ではなく、「データをきちんと読んで自分で考える能力をつける教育」であるべきです。 その思いを込めて、「15歳からの地球温暖化」を刊行しました。1つの項目あたり見開き

-

内閣府のエネルギー・環境会議は9月18日、「革新的エネルギー・環境戦略」を決定する予定です。2030年代までに原発ゼロを目指すなど、長期のエネルギー政策の方針を決めました。これについては実現可能性などの点で批判が広がっています。

-

政府が2017年に策定した「水素基本戦略」を、6年ぶりに改定することが決まった。また、今後15年間で官民合わせて15兆円規模の投資を目指す方針を決めたそうだ。相も変わらぬ合理的思考力の欠如に、頭がクラクラしそうな気がする

-

英国の研究所GWPFのコンスタブルは、同国の急進的な温暖化対策を、毛沢東の大躍進政策になぞらえて警鐘を鳴らしている。 Boris’s “Green Industrial Revolution” is Economic L

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間