ゼロカーボンはいばらの道:新たなる難題

Zbynek Pospisil/iStock

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。

ネットゼロ/カーボンニュートラルの意味:言葉の整理

そもそもの発祥である欧州を中心に広く流布しているのはネットゼロ(Net zero)である。Netは正味あるいは実質という意味である。ゼロカーボンはネットゼロとほぼ同意である。

カーボンニュートラルは、カーボンつまり二酸化炭素(CO2)がニュートラル(neutral)つまり中立であるという意味。ここでいう中立とは、二酸化炭素の排出量と吸収量がどちらにも偏らずにバランスが取れていることを意味する。

ネットゼロ、カーボンニュートラル、ゼロカーボンも主たるターゲットは炭素つまりCO2なのだが、広義には他の温暖化ガス、例えばメタンガス(CH4)なども含む場合もある。

しかし、車の世界で言えば、ハイブリッドなどのガソリン車はもう一切やめてバッテリーEV(電気自動車)にシフトしようと煽るように、ネットゼロ(カーボンニュートラル、ゼロカーボン)=脱炭素になってしまっている。

Olivier Le Moal/iStock

炭素社会から水素社会へ

EUは2019年に〝脱炭素〟と経済発展の両立を図る「欧州ニューグリーンディール」の推進を掲げ、欧州グリーン派は1980年代からの画策と夢の実現に向かって、脱炭素を一気に先鋭化して行った。二酸化炭素こそが諸悪の根元という善悪二元論の推進である。

EVは発電源を辿っていけば、石炭火力をやめても天然ガス火力が残る限り脱炭素にならない。そこで登場したニューヒーローが水素である。

水素社会とは、私たちの日常生活やそれを支えるインフラあるいは製造業などのあらゆる局面に水素利用が行き渡るような社会である。

とりわけ日本政府が推進するGX=脱炭素+水素社会の実現である。

トヨタの新型燃料電池自動車(FCV)「MIRAI(ミライ)」

Sjo/iStock

身近なところではトヨタのMIRAI(ミライ)に代表される燃料電池自動車、製造業では製鉄業の脱炭素としての水素を使った還元(水素還元製鉄)、そして石炭・石油・天然ガス火力の代わりに水素を燃やして発電する方式がある。特に発電では水素(H)を窒素(N)と結合させたアンモニア(NH3)として燃やす(アンモニア混焼)方式が実現に向かっている。

水素が喧伝される最大の理由は「使うときに二酸化炭素が出ない」である。その背景には二酸化炭素さえ出なければハッピーという幻想がある。

一酸化二窒素という悪魔:新たなる難題

アンモニア混焼とは、火力発電特に石炭火力で燃料の石炭にアンモニアを混ぜて燃やすことをいう。そう、アンモニアは燃えるのである。この方式を用いると燃焼によって発生する二酸化炭素の量を劇的に減らすことができるとされている。

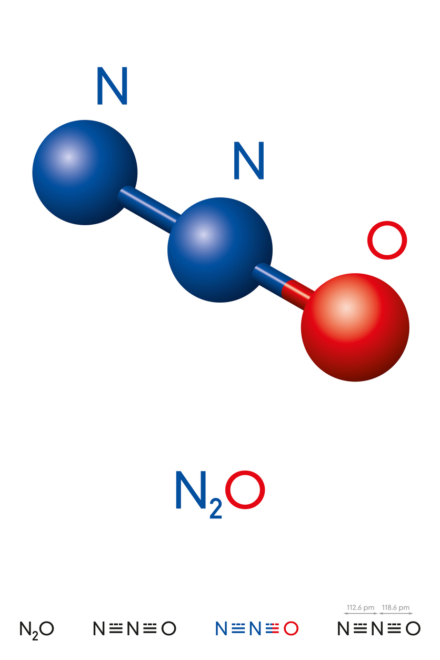

一酸化二窒素(笑気ガス)の分子モデル

PeterHermesFurian/iStock

燃焼にともなって大気汚染の大きな要因になる窒素酸化物(NOx:ノックス)が発生するが、それに加えて一酸化二窒素が発生する。

一酸化二窒素は大きな温暖化効果を持つガスであり、それは二酸化炭素の300倍にもなる。工業化以前(1750年)の大気中の一酸化二窒素の濃度は約270ppbと見積もられているが、2022年の測定値(世界平均)は335.8ppb(0.3358ppm)であった。

2021年から2022年の一酸化二窒素の増加は1.4ppb(0.0014ppm)だった。一方の二酸化炭素の増加は2.2ppmであった。

アンモニア混焼が世界的に大規模に進めば、一酸化二窒素は今まで以上の速さで増加していく可能性がある。

つまり、二酸化炭素を潰しても、それよりもはるかに強力な温暖化ガスである一酸化二窒素がヒョッコリと顔をもたげてくるという、なんともアンハッピーな構図が浮かび上がってくる。まるでモグラ叩きのごとき新たなる難題の出現である。

脱炭素至上主義の死角

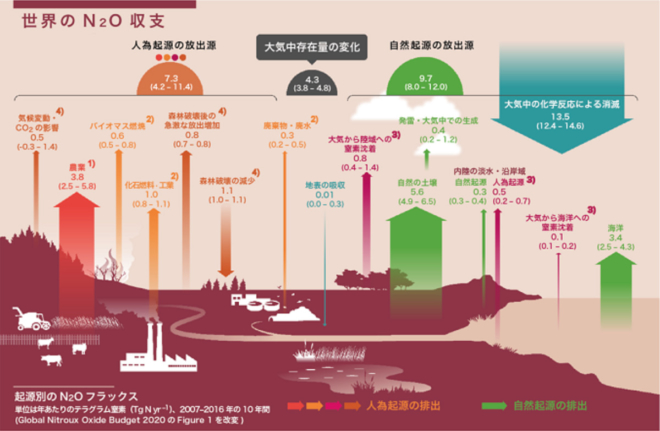

一酸化二窒素は農業からも発生している。世界規模で広範に農地に散布されてきた窒素肥料からも発生している。人為的活動から大気中に放出されるもっとも大きな割合を占めている。

©️国立環境研究所

以上のことから私たちは2つの教訓を得ることができる。

- 問題は脱炭素ではなく温暖化防止のはずである。ゼロカーボンやカーボンニュートラルのように〝ゼロカーボン(ゼロ炭素)〟至上主義はそれ自体に執着すればするほど墓穴を掘るというパラドックスに陥っている。

- 太陽光パネルやバッテリーEVがまさにそうであるように、最初は良いが、大量生産され世の中に流布してくると、それまでは隠れていたより大きな問題が頭をもたげてくる。

日本政府は今やGX至上主義、しかもGX=脱炭素という蒙昧なプリンシプルに多くの専門家や学者などを巻き込んで邁進しようとしているが、これらの教訓を今一度良く噛み締めたほうが良いだろう。

関連記事

-

3月7日から筆者の滞在するジュネーブにて開催された100年以上の歴史を誇るモーターショーを振り返りつつ雑感を述べたい。「Salon International de l’Auto」、いわゆるジュネーブ・モーターショーのことだ。いわゆるジュネーブ・モーターショーのこと。1905年から開催されている。

-

なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん

-

日本ばかりか全世界をも震撼させた東日本大地震。大津波による東電福島第一原子力発電所のメルトダウンから2年以上が経つ。それでも、事故収束にとり組む現場ではタイベックスと呼ばれる防護服と見るからに息苦しいフルフェイスのマスクに身を包んだ東電社員や協力企業の人々が、汗だらけになりながらまるで野戦病院の様相を呈しつつ日夜必死で頑張っている。

-

福島第一原発の後で、エネルギーと原発をめぐる議論が盛り上がった。当初、筆者はすばらしいことと受け止めた。エネルギーは重要な問題であり、人々のライフライン(生命線)である。それにもかかわらず、人々は積極的に関心を示さなかったためだ。

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

日本の化石燃料輸入金額が2023年度には26兆円に上った(図1)。これによって「国富が流出しているので化石燃料輸入を減らすべきだ、そのために太陽光発電や風力発電の導入が必要だ」、という意見を散見するようになった。 だがこ

-

アゴラチャンネルで池田信夫のVlog、「脱炭素で成長できるのか」を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をいち早

-

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間