再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か④

metamorworks/iStock

結局、火力発電を活かすことが最も合理的

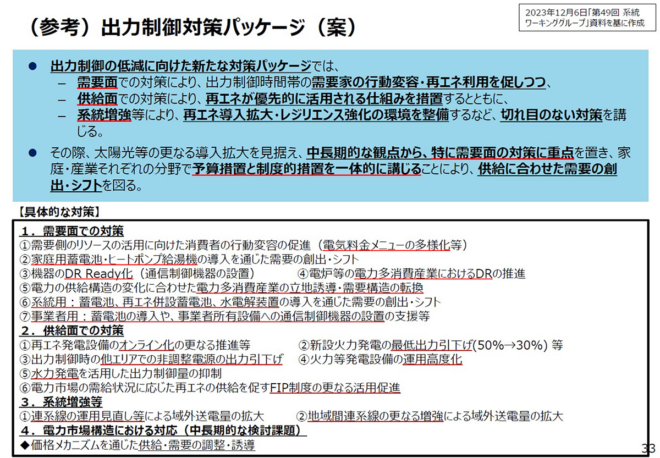

再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。

需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバランスを維持したり周波数制御を行ったりするのに欠かせない「調整力」の拡大を念頭にしたものだ。

図1 出力制御対策パッケージ

出典:経済産業省

さまざまな対策がある中で、供給側の対策のひとつとして「火力等発電設備の運用高度化」という項目があるが、これは既存の設備・技術の潜在力を引き出すことであり、実効性・即効性の高い対策である。では、具体的にどういう内容であろうか。

火力機の最低出力引下げもその一つなのではあるが、それ以外にも出力変化速度の向上や起動時間の短縮などがあり、これらを組み合わせることで、日暮れや天候の急変による再エネ出力変動による需給ギャップへの対応力を向上させることができる。

このように、火力機の性能向上を図ることによって調整力を拡大することができ、安定供給確保と再エネ出力抑制低減の両立が可能となるのである。

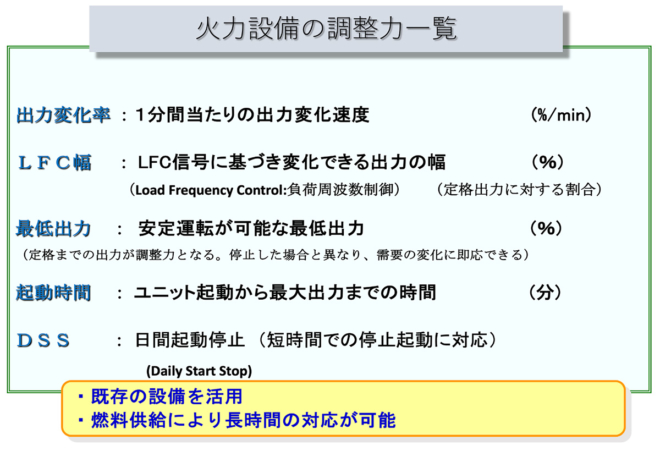

図2 火力設備の調整力一覧

調整力については、従来送配電事業者の公募により調達されていたが、2021年度より順次需給調整市場へ移行し、2024年度から全面的に市場からの調達へと切り替わる。

火力設備の運用高度化をすれば調整力を安定確保することができるが、そのためには機能追加のための改造費用や頻繁な起動停止など過酷な運転を強いられることによるメンテナンス費用の増加がコストアップの要因となってしまう。

もし仮に、上記の様なコストを市場で回収できないことになれば、調整電源を運用する火力発電事業者はいなくなってしまうだろう。

前回も指摘した通り、調整力が足りなければ電力の安定供給が確保できず、再エネの拡大も阻害されてしまう。

送電線や蓄電池を今すぐ増やせば良いとの声もあるが、設備の建設に相応の時間がかかるだけでなく、コスト面で比較した場合、既存の設備や技術を活用する火力設備の運用高度化の方が有利であり、社会的コストである系統維持費用を低く抑えるという視点で見た場合、火力機を当面有力な調整電源として活用することが素直な市場メカニズムというものだ。

齋藤経産相が言うように、電力の安定供給を維持しながら再エネの導入を進めるためには、今すぐ脱炭素電源へのシフトに拘るのではなく、足下では火力発電の調整力を最大限に活用する方が合理的ということになる。

再エネの出力制御が増加する状況を見て、「はしごを外された」と再エネ業者が嘆いているとの報道もあったが、間欠性という特徴を持つ自然変動電源を主力電源にするのであれば、電力が余剰となる断面が増えるのは自然の理であり従前から分かっていたことだ。再エネの出力制御は、もったいないと考えるのではなく、電力系統の安定運用に寄与していると理解すべきなのである。

これから2050年のカーボンニュートラルを目指していくためには、技術の進展などを見極めながら再エネの拡大、蓄電池・揚水の増強、火力発電の設備更新と脱炭素化改造、デマンドレスポンスの拡大、安全性を確保した原子力発電など様々な方策をバランスよく組み合わせることが必要となる。

現段階では、どのように組み合わせるのがベストであるかは特定できないが、取組を着実に進めていくためには、いずれにしても先ずは足元の供給力・調整力不足の懸念を払しょくすることが大前提であることを正しく理解して欲しい。

その上で、大きな変革を地道に成し遂げるためには地に足の着いたロードマップが必要であり、それを自由化の下で進めるには、事業者の行動を促す市場制度の整備が求められる。

電力を含むエネルギーは、目に見えなくても物質としての「量」があり、自然科学の法則に従わざるを得ないとともに不連続な変化をすることはできない。

カーボンニュートラル実現のために非連続なイノベーションが不可欠だと言われるけれども、そこには、やはり科学的な裏付けと連続性が必要なのだ。

今年はエネルギー基本計画改定の議論も行われることになるが、威勢がいいばかりの野心的目標に引きずられ、絵に描いた餅にならないことを祈るばかりである。

(了)

【関連記事】

・再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か

・再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か②

・再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③

関連記事

-

福島第一原発を見学すると、印象的なのはサイトを埋め尽くす1000基近い貯水タンクだ。貯水量は約100万トンで、毎日7000人の作業員がサイト内の水を貯水タンクに集める作業をしている。その水の中のトリチウム(三重水素)が浄

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 気候モデルが過去を再現できないという話は何度

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

2024年3月18日付環境省報道発表によれば、経済産業省・環境省・農林水産省が運営するJ-クレジット制度において、クレジットの情報を管理する登録簿システムやホームページの情報に一部誤りがあったそうです。 J-クレジット制

-

世のマスメディアは「シェールガス革命」とか「安いシェールガス」、「新型エネルギー資源」などと呼んで米国のシェールガスやシェールオイルを世界の潮流を変えるものと唱えているが、果たしてそうであろうか?

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回からIPCC報告の冒頭にある「政策決定者向け要約」を

-

The Guardianは2月4日、気候変動の分野の指導的な研究者として知られるジェームズ・ハンセン教授(1988年にアメリカ議会で気候変動について初めて証言した)が「地球温暖化は加速している」と警告する論文を発表したと

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 地球温暖化の予測には気候モデルが使われる。今回IPCCで

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間