非政府エネ基本計画①:電気代は14円、原子力は5割に

Lari Bat/iStock

前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。

(前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する)

なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス:強く豊かな日本のためのエネルギー政策(非政府の有志による第7次エネルギー基本計画)」(報告書全文、150ページ)。

杉山大志と野村浩二が全体を編著し、岡芳明、岡野邦彦、加藤康子、中澤治久、南部鶴彦、田中博、山口雅之の各氏に執筆分担などのご協力を得た。

ぜひ「7ene@proton.me」までご意見をお寄せください。

1. エネルギーコストを低減する

コロナ禍からの世界的な需要回復やウクライナ戦争により、エネルギーコストはこの数年に大きく増加し、エネルギー価格高騰に対する日本経済の脆弱性は戦後最大レベルまで高まっている。根本的な低コスト化に向けた一貫した政策を構築すべきときにある。脱炭素に伴うエネルギーコスト増は国力を毀損し、安全保障と経済成長を損なう。

エネルギーコスト、とくに電力コストを低減すべく、政府は、東日本大震災前の2010年の水準である産業用電気料金1kWhあたり14円、家庭用電気料金同21円を数値目標として掲げ、その達成を目指す。

付け焼刃のエネルギー補助金ではなく、以下に述べる原子力の活用、化石燃料の活用、再エネ拡大の抑制、そして税および課徴金などの廃止・減免など、本質的な対策を実施する。

2. 原子力を最大限に活用する

原子力は発電量あたりの人命リスクがもっとも低い安全な電源であり、エネルギー安全保障に貢献する。原子力発電による安価で安定な電力の供給をすべきである。早期の再稼働、運転期間延長、更新投資、新増設が必要である。

安全規制と防災に「リスク・ベネフィット」の考え方が無いことが問題である。目標とすべきは国民のために安価で安定な電力供給であり、原子力についてのみリスクゼロを追い求めるのを止めるべきである。

原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスクおよび経済上の不利益も大きい。化石燃料は輸入依存であるし、再エネは不安定で高価だからである。原子力発電の全電源に占める比率を可能な限り早期に50%まで引き上げることを目標とし、その達成を図る。

3. 化石燃料の安定利用をCO2制約で阻害しない

日本のエネルギー供給の柱はいまなお化石燃料である。2021年度における一次エネルギー供給のうち、石油・石炭・天然ガスは合計で83%を占めた。化石燃料を安定・安価に調達することは、日本のエネルギードミナンス達成のためにもっとも重要な要件である。

第6次エネルギー基本計画では、化石燃料、とくに天然ガスの供給量の見通しが、CO2排出削減目標に合わせる形で強引に低く抑制された。

このような政策は、長期契約の締結による燃料の調達や、油田・ガス田・炭鉱などの上流への事業参加と権益の確保、火力発電などの燃料利用インフラへの設備投資において、民間企業にとってのリスク要因となって前向きな意思決定を妨げ、国としての化石燃料の安定利用を妨げてきた。

こうした愚を避け、石油・石炭・天然ガスのいずれについても安定した利用を実現す べく、政府はあらためて明確にコミットするのみならず、CO2に関する政策がその妨げにならないようにする。

(非政府エネ基本計画②につづく)

■

関連記事

-

先日、COP28の合意文書に関する米ブライトバートの記事をDeepL翻訳して何気なく読みました。 Climate Alarmists Shame COP28 into Overtime Deal to Abandon F

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%の高みを目指すと表明。これまでの26%削減目標から7割以上引き

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料

-

スマートグリッドという言葉を、新聞紙上で見かけない日が珍しくなった。新しい電力網のことらしいと言った程度の理解ではあるかもしれないが、少なくとも言葉だけは、定着したようである。スマートグリッドという発想自体は、決して新しいものではないが、オバマ政権の打ち出した「グリーンニューディール政策」の目玉の一つに取り上げられてから、全世界的に注目されたという意味で、やはり新しいと言っても間違いではない。

-

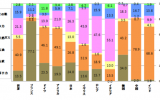

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間