温室効果ガス排出量の目標達成は困難③

deepblue4you/iStock

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難②)

田中 雄三

ドイツ事例に見る風力・太陽光発電の変動と対策

発展途上国で風力・太陽光発電の導入は進まない

<問題の背景>

発展途上国が経済成長しつつGHGネットゼロを目指すなら、再生可能エネルギーの大幅導入が不可欠です。再エネのうち水力は優先的に開発されてきたため、拡大できる余地はあまり有りません。バイオマスは利用する土地の制約に加え、食糧生産と競合する問題があります。結局、風力や太陽光発電に多くを依存することが必要です。

2020年世界の発電電力量に占める風力発電の比率は6%、太陽光発電は3%です。パリ協定採択後5年になりますが、導入はあまり進んでいません。発電コストが高かったこと、天候により出力変動があることが、導入が進まない原因です。

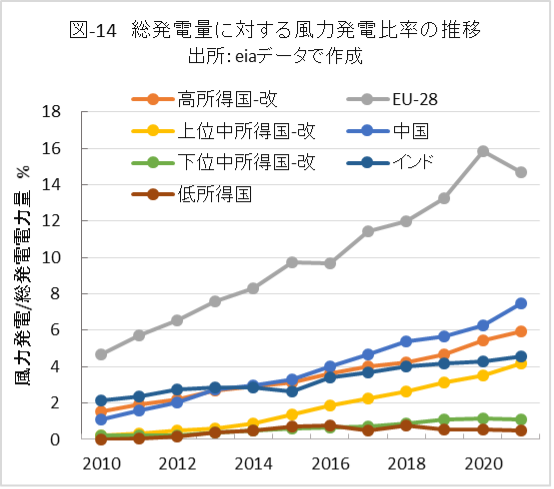

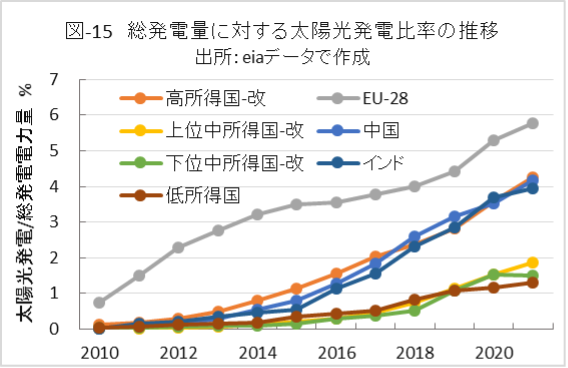

図14、図15に7グループについて、総発電電力量に対する風力発電と太陽光発電の比率の推移を示しました。風力発電の導入量が多いのは、発電コストが太陽光発電よりかなり低く、風況の良い立地での発電コストは火力発電に近いためです。

EU-28で風力発電の導入が進んでいるのは、GHG排出削減に熱心なことに加え、北海や大西洋沿岸は風況が良いためです。欧州でも内陸部は、風力発電の導入はあまり進んでいません。

天候により発電出力が変動する風力発電や太陽光発電(Variable Renewable Energy, 略VRE)は、電力需要の増加に応えるためでなく、GHG排出削減だけのために導入されてきました。そのためVREの導入は、GHG削減に熱心なEU-28が一番多く、GHG排出大国の中国やインド、そして経済余力のある高所得国が続いています。

VREの将来の発電コストは、かなり低下し火力発電を下回ることも想定されているようです。しかし、VREのkW当たり建設費がガス火力並になったとしても、風力発電の設備利用率は25~33%、太陽光発電は14~17%と低く、火力発電と同じ年間電力を供給するには、設備利用率の違いだけ大きいkW容量が必要になります。そのため、初期費用である建設費が火力発電より大幅に高いことも、資金が乏しい発展途上国が、火力発電ではなくVREを選択する障害になるでしょう。

総電力量に対する現状のVRE比率は一般に数%で、EU-28の一部の国を除けば、VREの出力変動が電力システム全体の問題になるレベルではありません。しかし、将来、VREが主力電源になると、VREの出力変動問題は重要になります。

本項ではVREの天候による出力変動に注目し、先ずドイツの事例でVREの出力変動の大きさと変動対策を紹介します。その上で、発展途上国でのVREの大幅導入の障害について記載します。

ドイツ事例に見る風力・太陽光発電の変動と対策

VREの出力変動とその対策について、ドイツの事例をウェブサイト「Energy-Charts」のデータで紹介します。なお、日本でなくドイツのデータとしたのは、必要なデータ入手が筆者にとって容易であったためで、他に理由はありません。

<Energy-Charts>

「Energy-Charts」は、ドイツを代表する研究機関の一つ「フラウンホーファー」のソーラーエネルギーシステム研究所(ISE)が開発運営しているウェブサイトです。「エネルギー生産とスポット市場価格を表示するインタラクティブなグラフィック・サイトで、エネルギー変換に関するすべての要因に関する透明で客観的な議論を促進することを意図したもの」と紹介されています。

ドイツだけでなく、現状、欧州30カ国以上のデータが掲載されています。各電源の発電量の瞬時値の推移を週間、月間、年間のインターバルで表示でき、電力の需給調整がどの様に行われているか視覚的に理解することができます。

日量、週間、月間、年間の発電電力量や、近隣諸国との電力輸出入量なども掲載されています。また、電力のスポット価格の推移、風力発電や太陽光発電に係わる気候データ、石炭火力のCO2排出量の推移など、豊富なデータが掲載された優れものです。

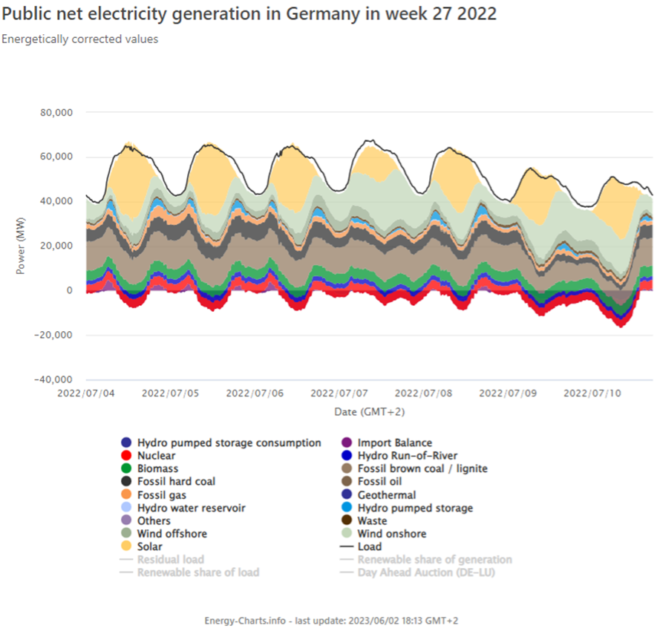

下図はEnergy-Chartsから転載したサンプルで、2022年第27週(7月4日~10日)の発電量の推移です。タイトルに公共正味発電とあるのは、自家発を含まない、電力系統に投入された値の意味です。

日本も、太陽光発電などの比率を大幅に高める計画なのですから、この種の情報を公開すべきです。

<風力・太陽光発電の変動>

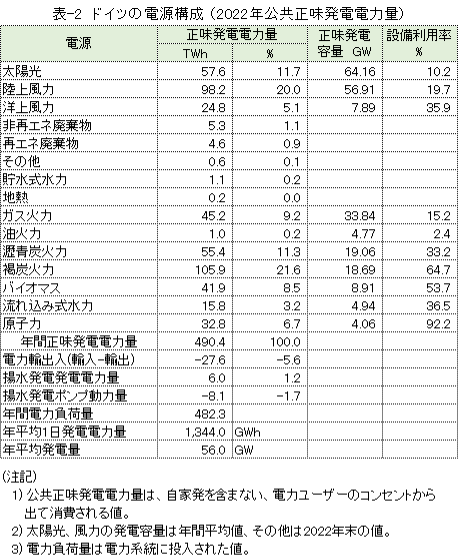

表2に2022年ドイツの発電実績を示しました。日本の年間発電電力量は1兆kWh(1000TWh)前後で推移していますから、ドイツは約半分の発電規模です。電源構成で、陸上と洋上の風力発電の合計は約25%、太陽光発電は約12%を占めています。

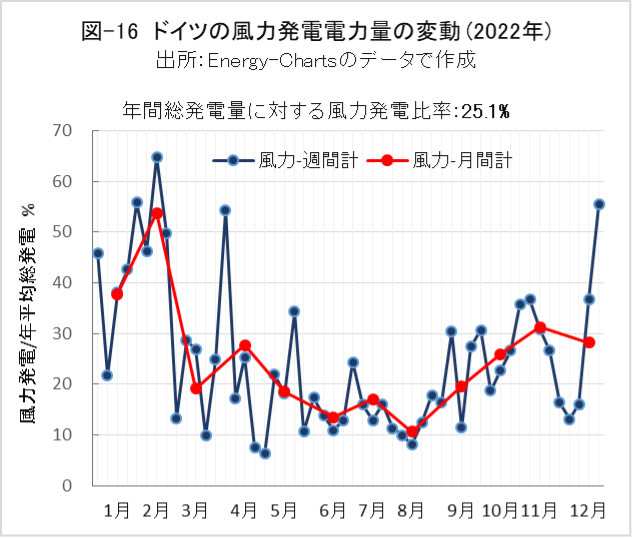

図16は、2022年ドイツ全体の陸上と洋上合計の風力発電の発電電力量の変動を示したものです。週間計は、年間総発電電力量の平均の1週間分を100%とし、各週の風力発電電力量の割合を示したもので、月間計も同様です。ドイツ全体で地域的に平準化された変動であることに留意して下さい。

風力発電の週間計は6~65%の範囲で変動しています。年間総発電量に対する風力発電の割合は25%ですが、風力発電だけで総発電電力量の10%以下の時があれば、60%以上の時もあるわけです。また、風力発電の年間平均値との比率なら、0.3~2.6倍の範囲で変動していることになります。

月間計の変動は時間的平準化により、発電変動は週間計より小さい値です。なお、1日ごとの発電変動は表示していませんが、1週間ごとの変動より当然大きくなります。

月間計のグラフから、発電量の季節変動の大きさが明瞭に分かります。風力発電は、冬季の発電量が多く、夏季は少なくなっています。

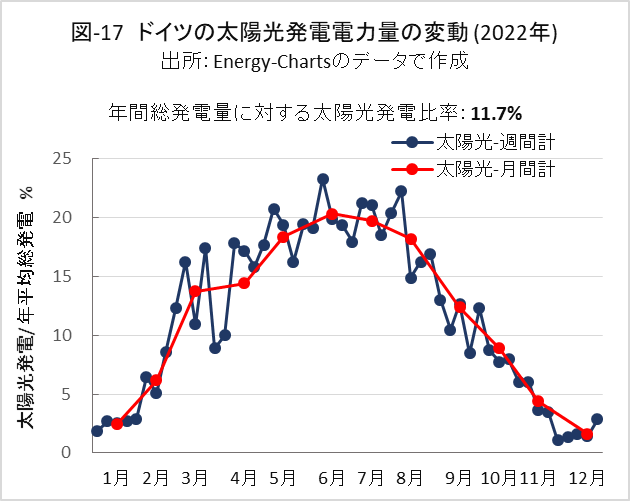

図17は、同様にドイツ太陽光発電の変動です。年間総発電量に対する太陽光発電の比率は約12%ですが、太陽光発電の週間計は1~23%の範囲であり、風力発電より更に大きい変動です。太陽光発電の週間計の年間平均値との比率は、0.1~2.0倍の範囲で変動しています。

太陽光発電の月間計でも季節変動の大きさが明瞭に示されています。太陽光発電の年間平均に対し、冬季は0.14倍、夏季のピーク月は1.7倍の範囲で変動しています。

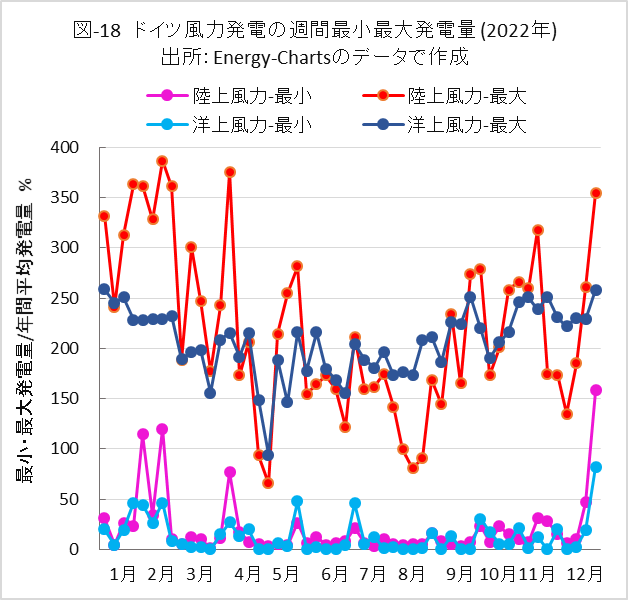

図18には、ドイツの陸上と洋上風力の各々について、週間の最小と最大発電量を示しました。縦軸は前図と異なり、各風力発電の年間平均発電量との比率であることに注意して下さい。最小値は、陸上、洋上ともに、10%以下の期間が半分以上を占めています。最大値は、洋上より陸上風力の変動が大きく、年間平均発電量の4倍近くに達していることが分かります。

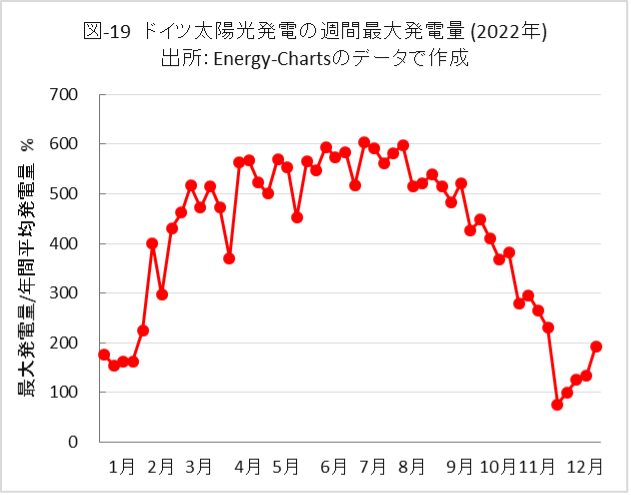

図19は、同様にドイツ全体の太陽光発電の週間最大の発電量を示したものです。最小値は表示していませんが当然ゼロです。週間最大値は、年間平均値の1倍以下から6倍以上の範囲で変動しています。

以上はドイツの事例で、どこの地域でも定量的に当てはまるわけではありません。しかし、風力発電は冬季の発電量が大きく、太陽光発電は夏季が大きいのは、ドイツに限らず多くの地域で言えることでないかと思います。

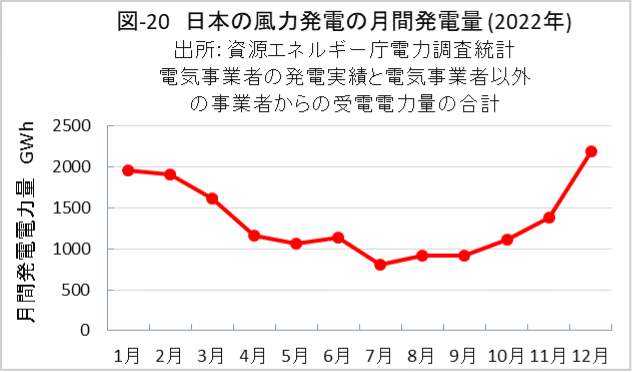

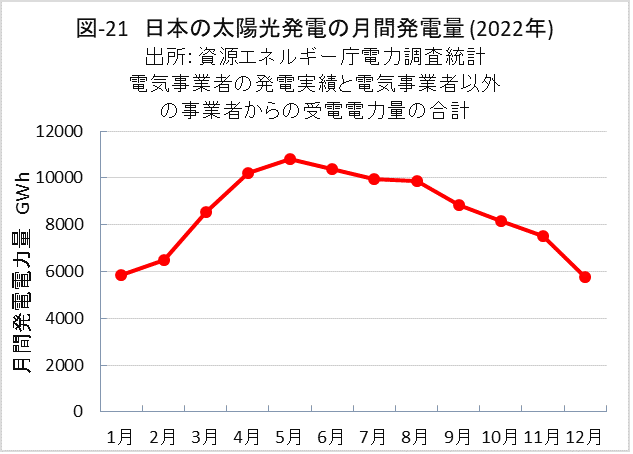

本稿は発展途上国の問題を論じており、日本のデータを紹介することにそれほど意味はありませんが、念のため調べてみました。図20、図21に、2022年日本の風力と太陽光発電の月間発電電力量を示しました。資源エネルギー庁の「電力調査統計」のデータで、概略、自家発を含み、家庭用屋根の太陽光発電を含まない値ですが、厳密には電力調査統計のQ&Aを参照ください。

日本の天候に基づく風力と太陽光発電の発電変動は、ドイツより小さいことが分かります。それでも、季節的発電変動は、揚水発電や蓄電池で需給調整できるレベルではありません。

風力と太陽光発電を適切な比率で設置できれば、季節変動をある程度相殺できます。また、太陽光発電は、昼間のピークロード対応として有効です。現状、風況の良い立地での風力発電の発電コストは、火力発電に近いことから、風力発電をメインに、太陽光発電をピークロード対応とすることが一般に合理的です。

しかし、日本は風況の良い立地が乏しく、太陽光発電をメインにせざるを得ません。発展途上国でも、この種のことが問題になることでしょう。

(次回:「温室効果ガス排出量の目標達成は困難④」につづく)

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

【関連記事】

・温室効果ガス排出量の目標達成は困難①

・温室効果ガス排出量の目標達成は困難②

関連記事

-

オーストラリア環境財団(AEF)は、”グレートバリアリーフの現状レポート2024(State of the Great Barrier Reef 2024 )”を発表した(報告書、プレスリリース)

-

はじめに 世界的な生成AIの普及やデータセンターの拡大により半導体需要が急速に高まって、日本国内でも供給の安定化を目指して大規模半導体工場の建設ラッシュが起こっている。 なかでも注目されるのが、世界的半導体製造会社TSM

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

-

ウクライナ戦争以前から始まっていた世界的な脱炭素の流れで原油高になっているのに、CO2排出量の2030年46%削減を掲げている政府が補助金を出して価格抑制に走るというのは理解に苦しみます。 ガソリン価格、172円維持 岸

-

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

2011年3月11日に起こった東京電力福島第一原子力発電所の事故は、2万人近い死者・行方不明を出した東日本大震災と同時に起こったため、非常に大きな事故という印象を与えているが、放射能による死者は1人も出ていない。原発の地下室で津波によって作業員2人が死亡したが、致死量の放射線を浴びた人はいない。それなのに原発事故がこれほど大きな問題になり、東電の経営が破綻するとみられているのはなぜだろうか。

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間