米メディアから見る、都市温暖化バイアスとTSIデータがもたらす気候危機

Tero Vesalainen/iStock

日米のニュースメディアが報じる気候変動関連の記事に、基本的な差異があるようなので簡単に触れてみたい。日本のメディアの詳細は割愛し、米国の記事に焦点を当ててみる。

1. 脱炭素技術の利用面について

まず、日米ともに、再生可能エネルギーやEV、カーボンリサイクル、水素などの利用面の記事が多いのは共通している。日本は「明」を報じることが多いが、米国は、少し先行していることもあり、警鐘を鳴らす意味があるのか、比較的「暗」の部分を報じている。

たとえば、風力発電については、

米国で建設中の洋上風力発電所の半数近くを手がけるデンマークのエネルギー企業オーステッド社は、物議を醸しているニュージャージー州沖のプロジェクトを2026年まで延期した。同社は、サプライチェーンの問題、インフレ、金利の上昇などをその理由として挙げた。この発表は再エネ部門に波紋を広げ、このような大規模プロジェクトの実現可能性に対して懸念を抱かせた。また、洋上風力発電に反対する人々にも活力を与えている。

また、EVについては、

2023 Cox Automotive Mid-year Review資料によると、2023年第2四半期に、ディーラーの敷地にある電気自動車の平均在庫は 92,000台を超えた。これは、2022年の第2四半期と比較して342% も増加している

などが報じられている。

2. 政治家の発言から

トランプ前大統領が脱炭素運動に反対を表明し、パリ協定から離脱したことはよく知られている。最近、2024年の大統領選に出馬を表明したRFK Jr.も、

COVIDが悪用されたのと同じく、気候変動は、全体主義によって社会を支配しようとする超富裕層によって、社会を締め付ける口実として利用されている。世界経済フォーラムも全体主義社会を生み出すために気候政策を利用している。

などと発言したという記事が掲載されていた。

3. 気候科学からみたUNやIPCCに対する疑念について

これに関する報道については日米で著しい違いがある。

日本では、利用面についての記事は多くみられるが、その根拠となる気候変動の定義、真偽、問題点などはほとんど報じられない。メディアだけをみていると、政治家を筆頭に官僚、財界、学界までが基礎を蔑ろにして、利用面だけを取り組んでいるような感じを受ける。

米国では、この基本となる部分について、気候科学者をはじめとする専門家とUNやIPCCとの間で激しいバトルが繰り広げられている。

気候科学者の動向については、

米国プリンストン大学のハッパー博士とMITのリンゼン博士が、広範なデータを引用しながら、大気中のCO2は ”heavily saturated”だとして、米国EPAの気候政策を批判、地球は気候危機にないとの書簡を送った。

などと投稿した。

米国著名2教授「大気はCO2飽和状態にあり気候危機にない」と主張

さらに最近になって、「IPCCがリリースする報告書には、2つの欠陥がある」などという記事を見かける。

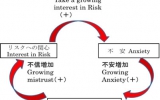

一つ目の欠陥は、IPCCの報告書では、分析に際して、「都市温暖化バイアスによって汚染された」世界の地表気温データを使用していることである。

都市部は人間の活動やさまざまな構造物の影響を受けて、田舎よりも気温が高い傾向にある。都市部は国土のわずかな割合を占めるに過ぎない(地球陸地表面のわずか4%)が、世界の気温の推定に使われる温度計の記録の大部分は、このような場所で占められている。

次に、IPCCの報告書が、膨大な全太陽放射照度(TSI)データの中の一部しか使用していないため、過去数世紀にわたってTSIにほとんど変化がなかったか、1950年代以降のTSIはわずかに減少しているという2つの間違った結論を導き出した。

つまり、IPCCの報告書は、都市部の気温が上昇し、全太陽放射照度にほとんど変化がないことを示すデータを分析することにより、地球温暖化の原因を人間の活動に求め、その過程における自然要因、特に太陽の役割を過小評価、あるいは否定しているというのだ。

従って、環境研究地球科学センター(CERES)などは、

1850年以降の地球温暖化の原因に関するIPCCの声明は科学的に時期尚早であり、見直す必要がある。さらに、IPCCは、時期尚早の科学的コンセンサスを強制すべきではないのであり、IPCCが、オープンな気持ちで科学的調査により多くの注意を払っていれば、気候変動の原因究明により近づいていただろう。

とも述べている。

また、多くの専門家が、気候アジェンダを推進するために使用されている気候モデルには欠陥があると警告している。

気候モデルには多くの欠点があり、政策ツールとしては、妥当なものではない。これらのモデルは、温室効果ガスの影響を誇張している。CO2濃度が高くなれば、大気は豊かになり有益であるという事実を無視している。

地球物理学者のラズロ・ザルカ氏によれば、気候変動の定義は1992年に科学と両立しない方法で歪められ、過去30年間、国連気候変動枠組条約の定義では、自然の原因が除外されている。「気候変動の古典的な定義が曖昧になったことで、気候のあらゆる変化の原因を人為的な排出だと説明する道が開かれた」とザルカ氏は述べている。

4. さて日本は?

こうした米国での戦いが繰り返されている中で、日本は、「CO2が元凶であるという与えられたシナリオ」の儘に、脱炭素社会の実現に一丸となって邁進していくのだろうか?

関連記事

-

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツがロシアからガスを輸入し続けていることを激しく非難し続けている。 ただ現実には、ロシアのガスは今もなおウクライナ経由の陸上パイプラインを通って西に向かって流れている。しかも、4月1

-

2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、様々な面で世界を一変させる衝撃をもたらしているが、その中の一つに、気候変動対策の世界的な取り組みを規定するパリ協定への悪影響への懸念がある。 人類が抱える長期の課題である

-

BBCが世界各国の超過死亡(平年を上回る死者)を国際比較している。イギリスでは(3ヶ月で)新型コロナの死者が約5.2万人に対して、その他の超過死亡数が約1.3万人。圧倒的にコロナの被害が大きかったことがわかる。 ところが

-

痛ましい事故が発生しました。 風力発電のブレード落下で死亡事故:原発報道とのあまりの違いに疑問の声 2日午前10時15分ごろ、秋田市の新屋海浜公園近くで、風力発電のプロペラ(ブレード)が落下し、男性が頭を負傷して倒れてい

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

-

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。 気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間