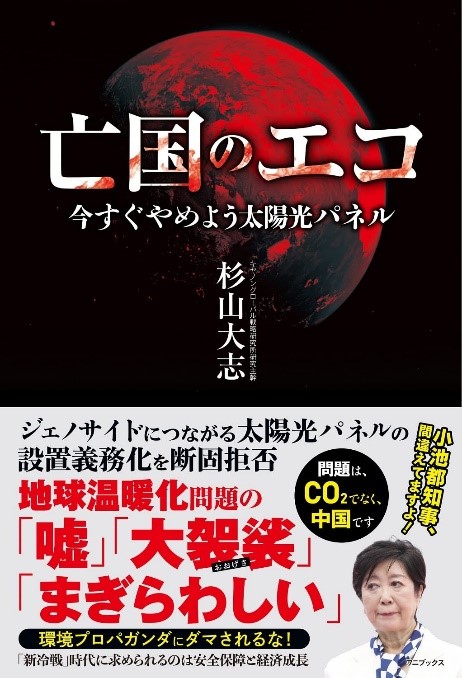

海面上昇ではなく海面下降している伊豆半島

KEN226/iStock

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。

だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。

プレスリリースに詳しい説明がある。

大正関東地震後の1930年に群発地震の記録があり、このとき地盤が0.3 m程度隆起したことがわかっています(Tsuboi, 1933)。さらに1974~1998年にも群発地震がたびたび発生し、この間にゆっくりと0.4〜0.6 mも隆起したことが観測されています(国土地理院、2016)。つまりゾーン3はこれらの隆起で干上がったものと考えられます。

1974年から1988年にかけての群発地震は筆者も覚えている。あのときに、僅か24年で40センチから60センチも隆起していたとは知らなかった。写真右のゾーン3の地形からその隆起の痕跡が読み取れるということだ。

この写真のような地形は江の島などの海岸でもよく見かけるが、あれも地盤隆起の結果なのだろうか。

IPCCによれば地球温暖化による海面上昇は世界平均で過去100年で20センチ程度だったとされているから、この地盤隆起の方がはるかに速かったことになる。

この程度の海面の上下については、人間はそれに適応してきたということだ。具体的にどのように適応してきたのだろうか。港や堤防を作り直したりしたのだろうか。それとも、どうということなく暮らしてきたのだろうか。

それを知ることは、今後ありうる海面の上下について、どのように人間が対応するかの参考になるだろう。

■

関連記事

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

-

先進国では、気候変動対策の一つとして運輸部門の脱炭素化が叫ばれ、自動車業界を中心として様々な取り組みが行われている。我が国でも2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」宣言の中で、2035年以降の新車販売は電気

-

「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税 私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行いました。

-

「脱炭素社会の未来像 カギを握る”水素エネルギー”」と題されたシンポジウムが開かれた。この様子をNHKが放送したので、議論の様子の概略をつかむことができた。実際は2時間以上開かれたようだが、放送で

-

本編は2:25から。 アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。今回のテーマは「地球温暖化問題はセクシーか」です。 小泉環境相が国連温暖化サミットの会合で「気候変動問題との戦いを楽しくセクシーにしよ

-

ロイターが「世界の海面上昇は史上最高になり、海面が毎年4.5センチ上がる」というニュースを世界に配信した。これが本当なら大変だ。この調子で海面が上がると、2100年には3.6メートルも上がり、多くの都市が水没するだろう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間