核のごみの最終処分:対馬の選択から見えて来ること

metamorworks/iStock

高校生がスウェーデンで感じたこと

今年の夏、全国の高校生13人がスウェーデンの〝核のごみ〟の最終処分に関わる地下坑道施設や研究所を視察した。約1週間の行程で私はアドバイザーとして同行した。

この視察の中で、高校生たちは様々な体験を通じていくつかの重要な発見をした。その中でも彼らが異口同音に強調していたことが〝対話(ダイアローグ)〟の重要性だった。

スウェーデンでは、最終処分の事業者(SKB社)の研究者やコミュニケーションの専門家ら、処分地を受け入れた自治体(エストハンマル市)の関係者、地元の高校生らと交流した。

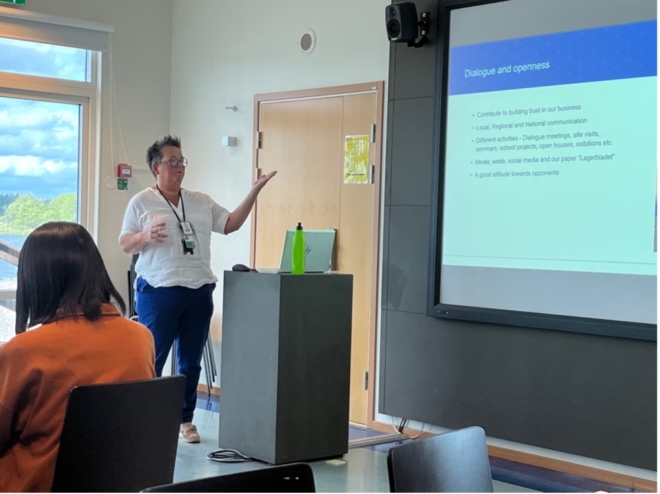

そのなかでも高校生たちが最もインパクトを受けたのがハンナさんという女性であった。ハンナさんは、SKB社のコミュニケーションの専門家で地元住民との対話に30年以上の経験がある。

高校生たちはハンナさんのレクチャーを聴いたが、専門用語を用いた難しい話はしない、そして最初はあまりたくさん話すことをしない——触りを話してまずは相手に興味を持ってもらう、と語っていた。ハンナさんのキーワードはダイアローグ(対話)とオープンネス(開放性)である。

対話のポイントは、自分が伝えたいことを話すのではなく、相手の疑問や不安をじっくりと聞くこと。開放性は、まずは自分の心を無にして、対話相手から出て来る言葉や態度をなんでも受け入れるという心構だという。それはとりわけ反対している人々に対する接し方に現れて来るのだと。

ハンナさんの説明の後に、私は「開放性がうまくいっているとはどういうこと?」と尋ねた。「うーん、そうねぇ。質問がドンドン出て来ることがひとつの目安かなあ」という応えだった。

DialogueとOpennessについて語るハンナさん(撮影筆者)

ハンナさんは、身振りや手真似をうまく使って、身体全体で私たちに語りかけて来る。そもそもレクチャーが一方通行ではなく、対話になっている。

帰国後、高校生たちの報告会があった。

そのなかで発せられた疑問のひとつは、「なぜ日本にはハンナさんのような人がいないのか?—どうすれば日本でもハンナさんのような人が育って来るのか?」ということであった。

高校生たちはハンナさんと交流したのは、わずか半日であったが、その好印象はその後日に日に熟成されていったようである。報告会では高校生たちはハンナさんは自分たちにとってはお母さんのような存在でまるでファミリーのようだと心を和ませていたのである。

対馬市長の判断

9月27日、対馬市の比田勝尚喜市長は、高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のごみ)の最終処分に関わる文献調査について、応募しないと決断した。9月12日の市議会では、10対8の賛成多数で、文献調査の受け入れ促進の請願を採択したところであった。

比田勝尚喜・対馬市長

この議会が請願を採択するというやり方は、神恵内村で上手くいった方式である。神恵内では成功した方式なので、国や事業者NUMOはじめ推進側には一定の期待感があった。

約2週間、比田勝市長は熟慮を重ねたようである。

市長はそもそも前回選挙の際に、処分場の誘致は行わないと公言していたし、一連の文献調査受け入れの動きのなかで、住民を二分する形になっていたことに心を痛めていた。市長は、市民との合意形成に至ってないことを強調した。

このようにして、北海道の寿都町、神恵内村の2町村に続く「第3の候補」はあえなく潰えたのである。

拙速、前のめり

この失望感は大きい。なぜなら、神恵内方式は地元住民のコアな層、それは例えば地元商工会などの意向を受けて、議会で請願が採択され、それに基づいて首長が判断するという、一見すれば民主的な手続きにも見える。そのような民意を受けたプロセスも、首長の判断一つで反故にされてしまうのである。

今年4月政府は核のごみの最終処分問題に全面的に国主導で働きかけ、文献調査の受け入れ自治体の数を増やすと閣議決定していた。一方、事業者にとっては、寿都町・神恵内村の文献調査はすでに2年以上過ぎており、第3の候補が喉から手が出るほど欲しかったに違いないからである。

ここで私たちがじっくりと考えなければならないのは、市長の判断の背景には「今回は拙速だった」という思いがあったことである。

国の力強いサポートがあり、しかも事業者NUMOは寿都・神恵内に続く候補がなかなか出てこあいことへの焦りもあった。神恵内方式なら上手くいきそう—それらが重畳して国も事業者も前のめりになっていたのではないかとも思える。

対話から合意形成へ—最高未来責任者(CFO)

急いては事を仕損ずる。拙速であってはならない。

利害関係者(ステークホルダー)が意を通じ合って、何かを一緒にやろうという〝協働〟の機運が醸成されないと何事も始まらない。そのさきにようやく合意形成への道が見えて来るのではないだろうか?

そのためには情報共有(コミュニケーション)と対話(ダイアローグ)が前提となると思う。

特に対話のためには、スエーデンのハンナさんのような人物が推進側の事業者には欠かせないと思う。

事業者NUMOは設立から20年以上経過するが、高校生の指摘を待つまでもなく〝ハンナさん〟のようなパーソナリティーは見当たらないようである。

今からでも遅くはない。そのようなパーソナリティーを育てるほかないのではないか。

ひとつの提案がある。NUMOは高校生から最高未来責任者(Chief Future Ofiicer:CFO)を募って、対話の方法論と実戦への道を拓いていくのはどうだろうか。

関連記事

-

今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。

-

1. 太陽光発電・風力発電の導入拡大には系統用の蓄電池が必要 アメリカのGWPF(地球温暖化政策財団)アメリカン・フレンズの会長である、フランシス・マントン氏が「エネルギー貯蔵の難問」および「エネルギー貯蔵の大失敗-いつ

-

改めて原子力損害賠償制度の目的に立ち返り、被害者の救済を十分に図りつつ原子力事業にまつわるリスクや不確実性を軽減し、事業を継続していくために必要な制度改革の論点について3つのカテゴリーに整理して抽出する。

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。今回から、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読んでいこう。 まず今回は「政策

-

電力注意報が毎日出て、原発再稼動への関心が高まっている。きょう岸田首相は記者会見で再稼動に言及し、「(原子力規制委員会の)審査の迅速化を着実に実施していく」とのべたが、審査を迅速化する必要はない。安全審査と原子炉の運転は

-

IPCCの気候モデルによるシミュレーションは、観測値と比較して温暖化を過大評価していることは以前にも何回か述べてきた。過大評価の程度は、地域・期間・高度などによって異なるが、米国の元NOAAのロイ・スペンサーが、特に酷い

-

地球温暖化の「科学は決着」していて「気候は危機にある」という言説が流布されている。それに少しでも疑義を差しはさむと「科学を理解していない」「科学を無視している」と批判されるので、いま多くの人が戦々恐々としている。 だが米

-

英国の環境科学者で地球を1つの生命体とみなす『ガイア理論』を提唱したジェームズ・ラブロック氏が103歳で亡くなってから、間もなく2ヶ月になろうとしている。 CNNは次のように報じた。 ラブロック氏は科学界に多大な功績を残

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間