福島第二原発を再稼動せよ

世界的に化石燃料の値上がりで、原子力の見直しが始まっている。米ミシガン州では、いったん廃炉が決まった原子炉を再稼動させることが決まった。

米国 閉鎖済み原子炉を再稼働方針https://t.co/LILraoNBVB

米国のホルテック・インターナショナル社は、MI州で2022年に永久閉鎖となったパリセード原子力発電所を再稼働させるため、子会社を通じて、同発電所が発電する電力をウルバリン電力協同組合に長期にわたり販売する契約を締結しました。

— 原子力産業新聞 (@atomic_journal) September 15, 2023

アメリカではシェールガスの価格が下がったため、原子力の競争力がなくなったが、ウクライナ戦争以降の化石燃料の値上がりで、ミシガン州は原発を動かす方針に転換した。今回はこれを受けて、いったん廃止されたパリセード原発(出力85.7万kW)を再稼働し、その電力を地元の発電組合に売ることが決まったものだ。

世界最大のストレステストに耐えた福島第二原発

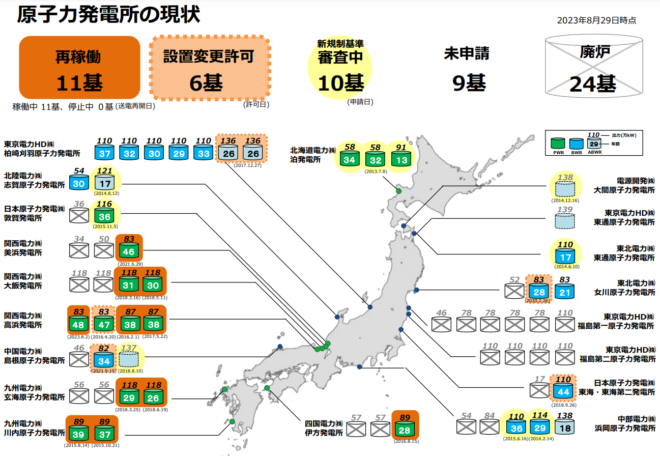

日本では原子力規制委員会の審査を受けないまま廃炉になった原子炉が24基、未申請を含めると33基もある。その原因は新規制基準に適合させるコストが高すぎたためだが、LNGの価格が大幅に上がった今、その採算性も見直す必要がある。

資源エネルギー庁の資料

特に問題なのは、2013年に廃炉が決まった福島第二原発の1~4号機(合計440万kW)である。これは福島第一と同時に地震と津波の被害を受け、同じく非常用電源が使えなくなったが、作業員の決死の作業で電源が復旧し、冷温停止した。いわば世界最大のストレステストに合格したわけだ。

ところが地元市町村から「第一・第二原発はすべて廃炉にしろ」という要望が出たため、東電は廃炉を決めた。政府から廃炉にしろという命令が出たわけではないが、地元の「お気持ち」に配慮して東電経営陣が決めたのだ。

福島第二の売電収入を福島第一の廃炉費用に

しかし状況は変わった。LNGのスポット価格は10年前の2~5倍になり、東電の電気代はウクライナ戦争前の1.5倍になった。動かせる原発を止める機会費用が、当時より大きくなったのだ。原子力規制委員会の審査コストより、今後の経費節減効果のほうがはるかに大きい。

当時もう一つ問題になったのは、40年ルールだった。福島第二の1号機の運転開始は1982年なので、2022年には満40年だ。規制委員会がOKすれば運転を延長できるが、当時の空気ではそれが見通せなかった。「再稼動に投資するには不確定要因が大きすぎる」というのが東電経営陣の判断だった。

これも岸田政権が40年ルールを改正して、不確実性はなくなった。少なくとも耐震性については、1000年に1度の震災で実証ずみである。予備電源を浸水しない高さに設置すれば、同じような事故が起こることはありえない。

福島第二原発の廃炉作業(東電ウェブサイトより)

廃炉の作業はすでに始まっているが、まだ汚染を除去している段階で、パリセード原発のように再稼動することは、技術的には容易である。これによって地元にも雇用が生まれ、発展の余地ができる。その売電収入を福島第一の廃炉費用にあててはどうだろうか。

他にも技術的には十分運転できるのに、審査適合費用が大きすぎて廃炉が決まった原子炉が多い。脱炭素化を進めるには、これを再稼動するのがコスト最小である。エネルギー政策の正常化は、岸田政権の数少ない功績だ。今後は安倍政権の負の遺産を取り戻してほしい。

関連記事

-

2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテ

-

政府が「2030年温室効果ガス46%削減」という目標を発表したことで、責任を感じた?小泉環境相が、「2030年までに太陽光発電の規模を2000万kW積み増して、1億800万kW以上にする」という方針を提示した。 太陽光発

-

経済産業省は1月15日、東京電力の新しい総合特別事業計画(再建計画)を認定した。その概要は下の資料〔=新・総合特別事業計画 における取り組み〕の通りである。

-

12月14日に投開票が行われる衆議院議員選挙。そこでの各党の選挙公約をエネルギーに焦点を当てて分析してみる。

-

米国エネルギー長官に就任したクリス・ライトが、Powering Africa(アフリカにエネルギーを)と題した会議で講演をした。全文(英語)が米国マリ大使館ホームページに掲載されている。 アフリカの開発のためには、天然ガ

-

シンポジウムの第2セッション「原発ゼロは可能か」で、パネリストとして登場する国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子さんの論考です。前者はシンポジウム資料、後者は竹内さんが参加した、温暖化をめぐるワルシャワでの国際会議でのルポです。シンポジウムを視聴、参加する皆さまは、ぜひ参考にしてください。

-

昨年3月11日以降、福島第一原子力発電所の事故を受け、「リスクコミュニケーション」という言葉を耳にする機会が増えた。

-

WEF(世界経済フォーラム)や国連が主導し、我が国などでも目標としている「2050年脱炭素社会」は、一体どういう世界になるのだろうか? 脱炭素社会を表すキーワードとして、カーボンニュートラルやゼロ・エミッションなどがある

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間