太陽光発電のCO2排出は天然ガス火力の半分もあるとする論文

JaCZhou/iStock

太陽光発電のCO2排出量は実はかなり多い、という論文が2023年7月4日付で無料公開された。(論文、解説記事)。イタリアの研究者、エンリコ・マリウッティ(Enrico Mariutti)によるもので、タイトルは「太陽光発電産業の汚れた秘密(The Dirty Secret of the Solar Industry)」。

太陽光発電に関するライフサイクルCO2排出量評価(発電設備の建設、運転、廃棄に至るまでの全体におけるCO2排出量の評価)において、IEA、IPCCを含めて既存の文献は著しい過小評価になっている、としている。

過小評価になっている技術的な理由は、

- 中国製の製品なので、製造時には石炭を多用しているはずだが、それを考慮しておらず、世界平均の発電時CO2原単位を用いている

- 中国では石炭採掘時のメタン発生も多いはずで、その温室効果をCO2の量に換算する必要があるが、それが考慮されていない

- 太陽光発電の為に建設される送電網の整備時に発生するCO2排出を考慮していない

- 太陽光発電の為に設置されるバッテリーの製造時に発生するCO2排出を考慮していない

- 太陽光パネルを設置することで、太陽光反射が減少する。この分をCO2排出量に換算する必要があるが、考慮されていない。

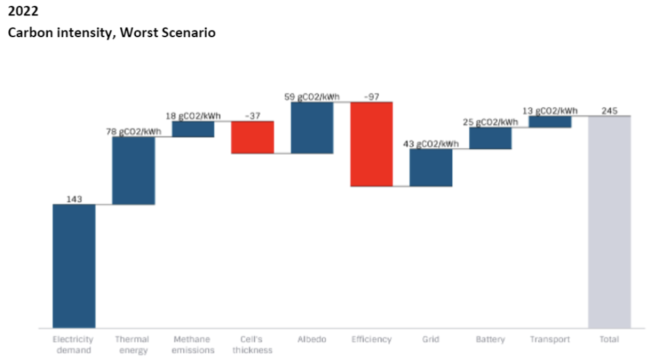

といったことである。全て合計すると、イタリアにおける太陽光発電のCO2排出原単位は、最悪の場合kWhあたり245gCO2に達するという。(図1)

図1 マッティ論文より

図中、一番左は、一定の前提の下での、太陽光パネル製造のための電力の発電に伴うCO2発生量であり、それにさまざまな補正を施すと、一番右にあるトータルのCO2排出量となる。その値は245となっている。

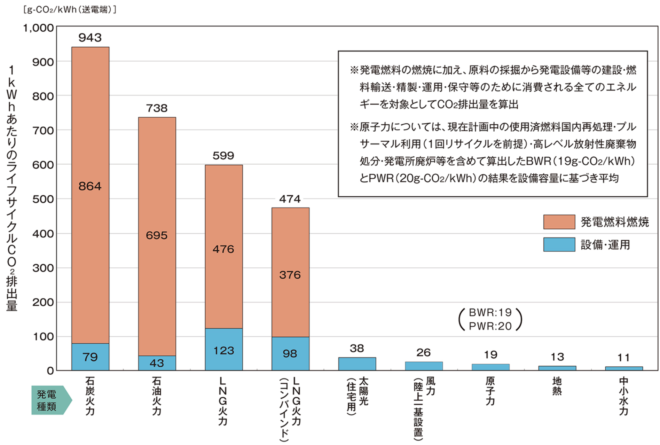

この1kWhあたり245グラムという推計はとても多い。いま国内でよく事業者によって参照されている数値は、日本の電気事業連合会が2016年の電力中央研究所報告に基づいて公表している値で、kWhあたり38グラムである(図2)。桁一つ違う。

図2 電気事業連合会より

もっとも大きな違いはパネル製造時のCO2排出量に関する想定によるものだ。近年になって世界における太陽光パネルの9割が中国で製造されるようになり、それが主に石炭火力発電によって賄われるようになったことが、この電気事業連合会の数値にはまだ反映されていない。

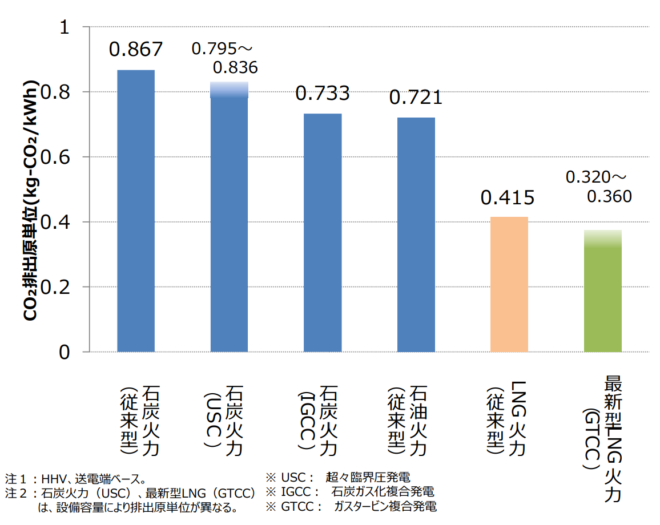

1kWhあたり245グラムもCO2を排出しているとなると、これはまったく無視できる量ではない。2022年に運転開始した上越火力発電所1号機のように、日本の最先端の液化天然ガス(LNG)火力発電であれば、CO2排出原単位は1kWhあたり320から360グラムと推計されている(図3)。

図3 環境省資料

こうなると太陽光発電のことを「ゼロエミッション」と呼ぶことなど到底できない。せいぜい、排出を半分にする、というぐらいである。

マウリッティは、この太陽光発電のCO2排出に関するライフサイクル分析という分野全体が、太陽光発電を推進するという特定の目的に奉仕するようになり、科学的な検証を拒絶してきた、詳しく証拠を挙げて批判している。全て取り上げるとかなり長くなるので、以下、その結論だけになるが、紹介しよう。

自動車メーカーが燃焼エンジンの排ガスを自己認証することを信用するだろうか? 製薬会社が製品の安全性を自己認証することを信用するだろうか? 重工業が工場周辺の空気の質を自己認証することを信用するだろうか? 絶対に違う。

なぜか人々は、「グリーン」な技術について語るときには、利害関係者が「科学的コンセンサス」を操作するかもしれない、ということを忘れてしまう。

私たちは、太陽光発電に莫大な金額を投資しているが、それが本当にCO2排出削減に結びついているのか、太陽光発電事業者の提出するデータを監督する政府や国際的機関が存在しない。

この「無条件の信頼」の陰で、太陽光発電のライフサイクル評価という分野は、データの実証的検証を疎外する「エコーチェンバー」と化してきた。この分野の研究者は、データやモデルの質の低さに目をつぶり、結束して共犯してきた。

彼らの目的は、科学的・技術的な分析ではなく、太陽光発電エネルギーの炭素強度が非常に低いということを主張したいだけではないか、という疑念がある。

太陽光発電のライフサイクル評価という分野は “紙の上の知識 “に基づいているが、20年間、誰も何も検証していない。彼らは、太陽光発電でCO2が大幅に減るという、おそらく史上最大の憶測を煽ってきた。

この批判がどこまで当たっているかは議論の余地があるだろう。

中国製の太陽光パネルを使用すればライフサイクルでのCO2排出量は大幅に増大することは以前書いた通りだ。事業者はそれを透明性の高い形で正確に評価する必要があるし、政府は補助金などの支援を実施するにあたっては、その実態をよく把握すべきだ。

■

関連記事

-

第6次エネルギー基本計画の策定が大詰めに差し掛かっている。 策定にあたっての一つの重要な争点は電源ごとの発電単価にある。2011年以降3回目のコスト検証委員会が、7月12日その中間報告を公表した。 同日の朝日新聞は、「発

-

以前にも書いたが、米国共和党は、バイデンのグリーン・ディールが米国の石油・ガス産業を弱体化させ、今日の光熱費高騰、インフレ、そしてロシア依存を招いたことを激しく批判している。 今般、ノースダコタ州のダグ・バーガム知事をは

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 新しい政権が発足したが、エネルギー・環境関連では、相変わらず脱炭素・水素・アンモニア・メタネーション等、これまで筆者が散々こき下ろしてきた政策を推進する話題で持ちきりである。そ

-

きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき

-

以前、CO2濃度は産業革命前の280ppmに戻りたがっていて、いま人為的なCO2排出量のうち大気中に留まるのは約半分で、残り半分は陸上と海洋に自然に吸収されていること、を書いた。 だとすると、人為的排出を半分にすれば、大

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が

-

ある政府系財団の科学コミュニケーションセンターで、関係者がTwitterで「専門家による意義深い取り組みです」と、学者が科学知識を伝える組織の活動を紹介していた。科学技術と社会の関係は関心のある領域で、私はこうした情報をウォッチしている。しかし、ちょっと腹が立った。そこには「福島」「原発事故」という文字がない。挑発はよくないが、私はその関係者に次の皮肉を送ってしまった。

-

エネルギー基本計画の改定に向けた論議が始まったが、先週の言論アリーナで山本隆三さんも指摘したように、今の計画はEV(電気自動車)の普及をまったく計算に入れていないので、大幅に狂うおそれが強い。 新しい計画では2050年ま

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間