再エネで電気代は上がり土地には負荷がかかる

xijian/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

再エネのコストは下がった、今や一番安い、という宣伝文句をよく聞く。はなはだしきは、「PV(太陽光発電)で電気代ゼロ円」などというものもある。パネルの購入費用や、政府の補助金などを一切無視した話だ。

いまPVも風力もあらゆる優遇措置を受けているので、本当のところのコストは見えにくくなっている。だが、PVや風力を大量導入したから、電気代がタダ同然になって喜んでいる国などというのは、聞いたことがない。

図は、欧州諸国において、PVと風力の普及量(全発電に占める発電電力量)を横軸に、家庭電気料金を縦軸にとったものだ。これを見ると、PVと風力の普及している国ほど、電気料金はむしろ高くなっていることが分かる。

日本政府も、再エネ最優先というのが現行の政策だから、今後ますます電気料金は上がることになるだろう。

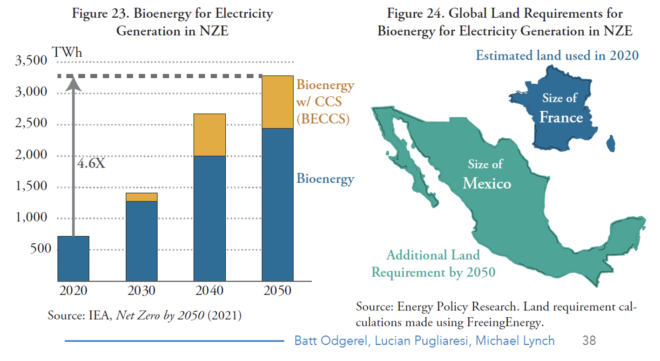

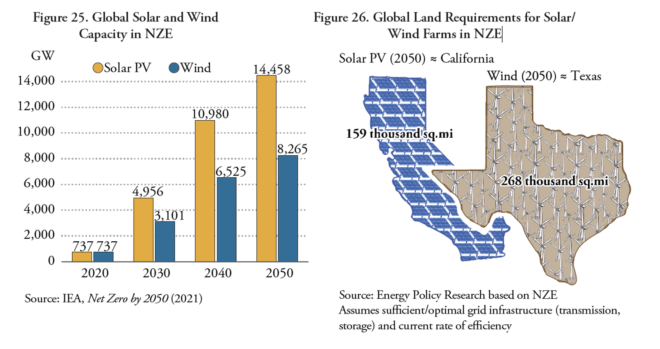

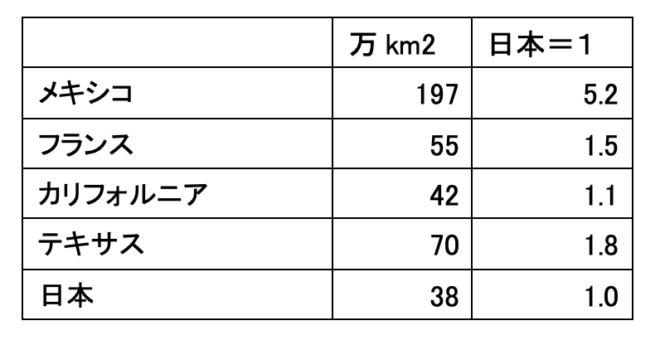

IEAのNZEでは、世界全体で再エネを大量導入するが、これは莫大な土地を必要とする。2050年までに追加で必要な面積は、太陽光がカリフォルニア州なみ、風力がテキサス州なみ、バイオエネルギーがメキシコなみ、となっている。

分かり易くするために日本に置き換えると(数値は表に載せた)

PV:日本1つ分

風力:日本2つ分

バイオ:日本5つ分

となる。

このバイオは農地利用ともろに競合する。世界の農地面積は1244万km2なので、その6分の1もの面積をバイオで用いることになる。太陽光や風力であれば農地とは競合しないように建設できるが、バイオエネルギーは植物が成長しないと生産できないので競合は避けられない。

これだけの面積を使うということは、景観や自然生態系にもかなりの負担になる。果たして環境に優しいと言えるのだろうか。

■

関連記事

-

なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。

-

この連載でもたびたび引用してきたが、米国共和党は、気候危機など存在しないことを知っている。 共和党支持者が信頼しているメディアはウオールストリートジャーナルWSJ、ブライトバートBreitbart、フォックスニュースFo

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難②) 田中 雄三 ドイツ事例に見る風力・太陽光発電の変動と対策 発展途上国で風力・太陽光発電の導入は進まない <問題の背景> 発展途上国が経済成長しつつGHGネットゼロを目指すな

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)英国のEU離脱、エネルギー・気候変動対策にどのような影響を与えるのか 英国のEU離脱について、さまざまな問

-

カリフォルニア州の電気代はフロリダよりもかなり高い。図は住宅用の電気料金で、元データは米国政府(エネルギー情報局、EIA)による公式データだ。同じアメリカでも、過去20年間でこんなに格差が開いた。 この理由は何か? 発電

-

一枚岩ではない世界システム 2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略を糾弾する国連の諸会議で示されたように、世界システムは一枚岩ではない。国家として依拠するイデオロギーや貿易の実情それに経済支援の現状を考

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPRはサイトを更新しました。

-

筆者は昨年からたびたびESG投資を巡る気候カルテルについて指摘してきました。 米下院司法委が大手金融機関と左翼活動家の気候カルテルを暴く 気候カルテルの構図はまるで下請け孫請けいじめ 気候カルテルは司法委員会の調査から逃

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間