必要なのは節電要請ではなく電力自由化の巻き戻しだ

今年の7~8月、東京電力管内の予備率が3%ぎりぎりになる見通しで、政府は節電要請を出した。日本の発電設備は減り続けており、停電はこれから日常的になる。年配の人なら、停電になってロウソクで暮らした記憶があるだろう。あの昭和の時代に戻るのだ。

予備率3%は「東京大停電」のリスクをはらむ危険水位

予備率3%というのは昨年の3・22と同じで、確率の低い出来事が2つ重なると大停電が起こる状況である。たとえば異常な猛暑の日に大地震が起こって大きな火力発電所が複数停止すると、3・22と同じ状況になる。

あのとき供給力は実はマイナス5%だったが、東電は他社から電力を緊急に融通してもらったり、電圧を下げたりして乗り切った。そういうルール違反をしなかったら、2021年のテキサスのような大停電が起こっただろう。このときは死者が20人以上出て、送配電会社(ERCOT)の経営者は総退陣した。

BBCニュース – 米大寒波で20人以上死亡 強者のみ生き延びると主張の市長は辞意https://t.co/pF1RfWUM94

— BBC News Japan (@bbcnewsjapan) February 18, 2021

ところが河野太郎氏ひきいる内閣府の再エネタスクフォースは、3・22について「電力は足りるので原発を再稼動する必要はない」という驚くべき提言を出し、電力業界の関係者から批判を浴びた。

「所有権分離」したら誰が供給責任を負うのか

さらに今年、再エネTFは、関電などの不祥事を理由に送配電会社の所有権分離を提言している。これは首都圏でいうと、東電ホールディングスが東電パワーグリッドを外部に売却し、まったく別会社にするということだ。それによって何が起こるだろうか。

資本分離すると、3・22のような事故が起こった場合、東電は供給責任を負わない。今は発電と送配電を法的分離しているが、資本関係はあるので、東電が事実上の供給責任を負っている。

しかしパワーグリッドを資本分離したら、送電網をもたない東電は電力需給を調整できない。調整するのはパワーグリッドだが、彼らは発電設備をもたない。特に問題なのは、再エネである。

再エネの電力は、予備率にカウントできない。たとえば太陽光発電の設備はいくらあっても、天候が悪かったらゼロになるからだ。彼らは供給責任を負わないので安い価格を出せるが、火力も原子力も固定費を回収できないので、新しい設備投資は起こらない。それがいま起こっている過少投資である。

新電力の「ただ乗り」で火力発電所が減る

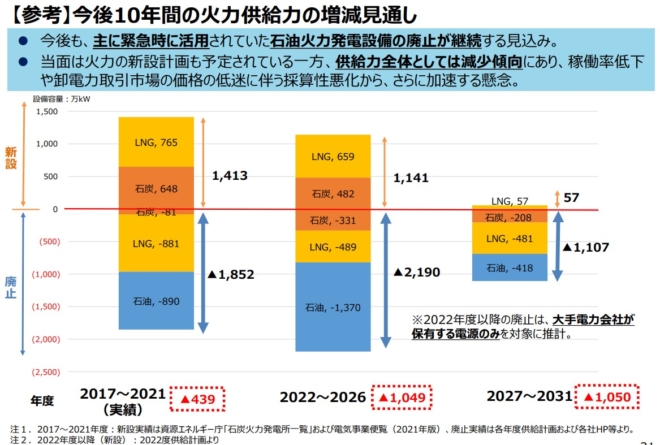

おかげで採算のとれなくなった火力は、減り続けている。自由化の始まった2016年から2030年までに、火力発電所の設備容量は2538万kW(原発25基分)減る。

資源エネルギー庁の資料

このような過少投資は、経済学ではホールドアップ問題としてよく知られている。想定外の事態が起こったとき、だれがコントロールするのかという所有権の設計が重要なのだ。

今のアドホックに調整するシステムでは、発電能力をもたない転売屋が大量に参入し、再エネの安い電力を仕入れて利鞘を稼ぎ、東電などの旧一電にただ乗りする。これでは固定費が回収できないため、過少投資が起こる。

この点では発電会社が送配電会社を売却して所有権を分離するほうが明確だが、需要側(小売り)と供給側(発電)を完全に分離すると、大幅な供給不足を防ぐことがむずかしい。今のように善意に頼って調整するのではなく、同時同量で厳格に需給を一致させるメカニズムを設計する必要がある。

予備力として必要なのはピーク電力ではなく、最低保証できる電力である。太陽光の場合は夜間にいくら発電できるかを基準にし、発電業者にそのコストを負担させる。その方法は

- 再エネ業者にもピーク時と同じ予備力の保持を義務づける

- 足りない予備力は蓄電池や容量市場で調達させ、固定費を負担させる

- 再エネ業者の出力は、その予備力まで抑制する

たとえば出力1万kWのメガソーラー業者には、夜間にも1万kWの電力を供給できる火力発電所や蓄電池の保有を義務づける。発電設備は容量市場で買ってもいいが、5000kWしか予備力がない場合には、卸電力市場への送電も5000kWしかできないものとする。

新電力にインフラをもたせることは、電力システム改革の初期に「責任ある供給主体」論として検討されたが、再エネ業者の反対でつぶされた。おまけに旧一電が限界費用で卸す行政指導が行われたため、大幅な赤字になり、供給力が落ちている。これも資本分離するなら、明示的に廃止すべきだ。

原子力は「国有化」すべきだ

過少投資の問題が深刻なのは原子力である。現状では政治的リスクが大きすぎ、新規投資が出てこない。原子力部門は資本分離し、東日本のBWR(沸騰水型原子炉)は日本原電に集約して国有化してはどうだろうか。

このような電力自由化の「巻き戻し」は改革に逆行すると批判されるだろうが、自由化や競争促進は手段であって目的ではない。目的は安定供給と価格低下だが、その結果が出なかった2013年以降の電力システム改革は明らかに失敗である。

いま電力業界は、旧一電に寄生する新電力がその宿主を食いつぶし、宿主が自分の足を食っている状態である。経産省は今年度中に経営形態を見直して結論を出すらしいが、国有化もタブーにしないで検討すべきだ。

特に東電管内は、柏崎刈羽7号機が動かないまま、夏を迎える。本来の予定では10月に再稼動する計画だったが、このままでは冬を越せそうにない。真冬に大停電したら、テキサスのように死人が出るだろう。

関連記事

-

2月の百貨店の売上高が11ヶ月振りにプラスになり、前年同期比1.1%増の4457億円になった。春節で来日した中国人を中心に外国人観光客の購入額が初めて150億円を超えたと報道されている。「爆買い」と呼ばれる中国人観光客の購入がなければ、売上高はプラスになっていなかったかもしれない。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

日本が議長を務めたG7サミットでの重点事項の一つは気候変動問題であった。 サミット首脳声明では、 「遅くとも2025年までに世界の温室効果ガス排出量(GHG)をできるだけ早くピークにし、遅くとも2050年までにネット・ゼ

-

6月25日記事。バイデン副大統領が、米国でのインタビューで、習近平中国国家主席に、このような警告をしたと発言した。もちろん本音は中国への牽制だろうが、米国の警戒感もうかがえる。

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

外部電源喪失 チェルノブイリ原子力発電所はロシアのウクライナ侵攻で早々にロシア軍に制圧されたが、3月9日、当地の電力会社ウクルエネルゴは同発電所が停電していると発表した。 いわゆる外部電源喪失といって、これは重大な事故に

-

以前、CO2による海洋酸性化研究の捏造疑惑について書いた。 これを告発したクラークらは、この分野で何が起きてきたかを調べて、環境危機が煽られて消滅する構図があったことを明らかにした。 下図は、「CO2が原因の海洋酸性化に

-

トランプ政権のエネルギー温暖化対策やパリ協定への対応に関し、本欄で何度か取り上げてきたが[注1]、本稿では今年に入ってからのトランプ政権の幹部人事の影響について考えて見たい。 昨年半ば、米国がパリ協定に残留するか否かが大

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間