ドイツのソフトな全体主義化

mirza kadic/iStock

“ドイツのソフトな全体主義化”。陰謀論だと言われることは承知の上で、随分前からこの問題に言及してきた。ドイツで起きる出来事を真剣に定点観測するようになってすでに20年あまり、政治や世論の転換前の兆候として、メディアで使われる言葉のニュアンスが微妙に変化することにも気づくようになった。そして、ここ数年、それが雪崩のように起こっている。

2005年から2021年まで続いたメルケル政権(CDU・キリスト教民主同盟)は、最初の6年ほどは元来の保守路線に忠実だったが、それ以後は目眩く変貌を遂げた。それまで社民党や緑の党の主張していた左派的政策が、なぜか次々と実現され、しかもその度にメルケル氏は、魔法のように見事に国民を魅了した。

福島の原発事故の後、「福島が全てを変えた」の一言で加速させた脱原発もそうだった。周辺国では多くの原発、中にはソ連時代の原発まで稼働していたのだから、ドイツが脱原発をしても国民の安全が増すわけではない。しかも、原発を1基減らす毎に、代替として化石燃料による発電を増やしたので、CO2も増えた。それどころかドイツは、自国は脱原発を目指しつつ、今もフランスから原発電気を輸入している。

それでも当時、国民はなぜか脱原発は環境のためであると信じた。だから、あらゆる邪悪な反対にもめげずにそれを宣言した自らの首相を、誇りに思った。

また15年に、突然、「我々にはやれる!」と言って国境を開放した時もそうだった。周辺国は、大量の身元不明の人たちがEUに流入したことに驚愕し、すぐさま国境を閉めたが、その後、起こった複数の無差別テロをも含めて、メルケル氏の“難民ようこそ政策”がEUを極度の混乱に陥れたことは間違いなかった。しかし、この時もドイツ人は、氏の“ヒューマニズム”に感動し、自分たちの正義を世界に示すのだと熱くなったのだ。

なぜ、こんなことが可能だったのか? 実は、メルケル氏には、メディアという力強いサポーターがいたからだ。言い換えれば、メディアの力を人一倍うまく利用したのが、メルケルという政治家だった。

ドイツのメディアは伝統的に左派である。80年代から政権を握ったコール首相(CDU)が、常にメディアと死闘を演じていたのは、保守の証拠だったといえる。ところが、同じく保守であるはずのメルケル首相は、メディア、特に公共メディアとの相性が抜群に良かった。

公共メディアというのは、適度に政府批判を織り交ぜ、公平な顔をしながらも、実は政府の応援団だ。要するに、これこそが公共(=官製?)メディアとしての正しい姿かもしれないが、やり過ぎると、当然、民主主義が歪んでくる。

ドイツでも案の定、それが起こり、次第にメルケル氏と異なる意見は無視されるか、あるいは、反モラル、反人道、反民主主義などとして抑え込まれるようになった。また、AfD(ドイツのための選択肢)というメルケル政治を厳しく批判する保守の新党が伸び始めると、既存の政治家とメディアがそれを極右と決めつけ、叩き潰そうとする動きが顕著になった。

あるテレビのシーンを思い出す。市民とメルケル首相(当時)の対話の会で、その様子が放映されていた。そこで一人の男性が意を決したように、「昨今のドイツでは言論の自由がなくなってきた」と言った。すると、メルケル氏はさも驚いたように、「でも、あなたは今、公開の場でこんなにはっきりと自分の意見を言っているじゃないですか」と惚け、会場が笑いに包まれた。私はその男性に同情した。

異論を吐いたからといって刑務所に入れられるわけでは、もちろんない。しかし、笑いものになったり、眉を顰められたりする危険を国民は察知した。私はこれを、「ソフトな全体主義化」と名づけた。

ソフトな全体主義化の進むドイツで何が起こっているかというと、彼らがあれほど好きだった闊達な議論が消えた。それは政界も同様で、かつてライバルであった社民党は、CDUとの連立が長期化したこともあって呉越同舟状態となり、本来なら対立するはずの緑の党が、信条的にメルケル氏と一番フィーリングが合うという不思議な現象が定着した。

ドイツは静かに左傾し、左派のイデオロギーに合致しない意見は、芽が出た途端に叩き潰されるようになった。しかも、それが民主主義の防衛であるとして正当化されたのだ。

一つの意見しか通らないというのは、全体主義の始まりだ。その風潮を国民があまり気に留めなかったのは、メルケル氏がCDUの党首だったので、保守の政治家だと思い込んでいたからだ。しかし、真のメルケル氏は、人々が信じているような政治家ではなかった。

メルケル政治のもう一つの特徴は、NGOとの共闘である。特に左派NGOは、氏の政権下で強大な勢力に発展した。国民が選挙で選んだわけでもないNGOのメンバーが、オブザーバーとして国際会議に参加したり、国会や政府の管轄下の各種専門委員会などに加わり、政策に少なからぬ影響を行使したりした。

また、官界、政界、NGOの間の人材交換、いわゆる仲間内でのポストの回し合いも盛んだった。そしてNGOには毎年、公金より莫大な助成金が供与された。それらの実態については、数年も前からいくつかの独立系メディアが具体的に報道していたが、主要メディアが取り上げることはなかった。ちなみに21年に上梓された『SDGsの不都合な真実』(12人の共著・宝島社)では、私もこの問題を取り上げている。

21年9月は連邦議会の総選挙だった。その選挙戦のあいだ、すでに政界からの引退を表明していたメルケル氏は、自党の候補者の応援からは身を引いていたが、8月に開かれた国際環境グループ、グリーンピースの創立50周年記念パーティーでは祝辞を述べていた。すでに党のしがらみがなくなったメルケル氏のこの行動が、氏の政治信条を如実に表していたと思う。

その後、12月に誕生した新政権は、緑の党の加わった社民党政権となった。まさにメルケル前首相の置き土産だ。そして、政権内で一番の権力を握ったのが緑の党。それもそのはず、新政権でメルケル首相のメディア応援団を引き継いだのは、社民党ではなく、緑の党だったのだ。

緑の党が権力を持つと、NGOとの“癒着”は一層顕著になった。22年2月には、グリーンピース・インターナショナルのトップであったモーガン氏が、緑の党率いる外務省のナンバー2に抜擢された。モーガン氏は米国籍であったため、外務省が8週間でドイツ国籍を用意するという力の入れようだった。

ただ、緑の党はいささかやりすぎたようで、ハーベック氏の経済・気候保護省では、今年4月、NGOとの異常な癒着や、関係機関での大掛かりな縁故採用がスキャンダルになっている。それについて、あたかも今、初めて明るみに出たかのように報道している主要メディアだが、もちろん、彼らは前々から全て知っていた。つまり、興味深いのは、なぜ、今、これを出したか、である。

単に、緑の党のメディアとのコミュニケーションの取り方が、メルケル首相ほど巧みでなかったのか。あるいは、メディアは方向転換を図っているのか。彼らが大いに盛り立てた緑の党は、今、誰がどう見ても破綻の道を歩んでいる。

一方、国民の方も、インフレとエネルギー危機の真っ最中に、電気代がさらに高騰することがわかっていながら原発を止めてしまった緑の党を見て、ハッと気づいたということはあり得る。つい2年前、緑の党に心酔していた彼らだが、今、ふと我に返ると、何か由々しきことが進行している。

来年からはガスや灯油の暖房装置の販売が原則禁止され、その代わりに、いずれは皆が高価なヒートポンプ式の暖房装置を買わなければならないらしい。しかも、ゆくゆくはガソリン車もディーゼル車もなくなるという。しかし庶民である我々は、高いEVに手の届くのかどうか? そもそも、国が国民の消費動向を定めるのは、計画経済の手法ではないか。このままいけば、いつ産業や住宅の国有化が始まっても不思議ではない・・。

さらに国民は、ハーベック氏が住民の反対運動を抑えて国土の2%に風車を立てようとしていることや、農地を潰して太陽光パネルを敷き詰めようとしていることにも違和感を感じている。

そうこうするうちに、大企業の国外脱出が始まり、不況の到来だけではなく、ドイツが産業国から脱落するというシナリオさえ現実味を帯びてきた。ところが、肝心の緑の党はそんなことにはお構いなしで、いまだに、肉は食べるな、自転車に乗れ、難民をもっと入れろ、大麻を合法に等々、党のイデオロギーの遂行に夢中だった。

5月の初めのInsa(大手の世論調査会社)のアンケートで、政治家の人気順では常に1位だったハーベック氏の人気が、突然、13位に転落した。この国民の意見の変化に、どれだけメディアが影響しているのかはわからない。ただ、メディアに見切りをつけられれば、緑の党が転落することだけは確かだ。メディアにとっては、ハーベック氏の梯子を外すぐらい御手のものだろう。

ただ、私の推測では、メディアの転換は180度にはならない。基本的にメディアと緑の党は、左翼思想でちゃんと繋がっており、その関係は揺るぎのないもののはずだ。だからおそらく、国民の利便を無視しすぎている政策の一部を修正に持ち込ませる程度だろう。そして、その人身御供にされるのが、ひょっとするとハーベック氏かもしれない。

それにしても、メディアの肥大化は凄まじい。より良い政治は、今や政治家や有権者ではなく、メディアの良識に期待するしかなくなってしまった。ドイツはいったいどこへ行くのだろう。

■

関連記事

-

福島第一原発事故をめぐり、社会の中に冷静に問題に対処しようという動きが広がっています。その動きをGEPRは今週紹介します。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

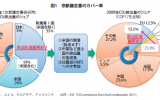

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

2024年7月24日各新聞に「原発の建設費を電気料金に上乗せ、経産省が新制度け検討 自由化に逆行(朝日新聞デジタル)」などの報道がありました。 一方、キヤノングローバル戦略研究所杉山大志氏の「電気代が高い理由は3つ:みん

-

京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・名誉教授 鎌田 浩毅 我が国は世界屈指の地震国であり、全世界で起きるマグニチュード(以下ではMと略記)6以上の地震の約2割が日本で発生する。過去に起きた地震や津波といった自然災害

-

1.コロナ人工説への弾圧と変節 コロナウイルスが武漢研究所で人工的に作られ、それが流出したという説が俄かに有力になってきた。 かつては、コロナ人工説は「科学の否定」であり「陰謀論」だという意見がCNNなどのリベラル系が優

-

苦しむドイツ ウクライナ紛争に伴ったロシア制裁と、その報復とみられるロシアによる欧州への天然ガス供給の縮小により、欧州の天然ガス価格は今年に入って高騰を続け、8月半ばには1メガワットあたり250ユーロと、3月の水準から約

-

エネルギーをめぐる現実派的な見方を提供する、国際環境経済研究所(IEEI)所長の澤昭裕氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏によるネット放送番組「言論アリーナ」の議論は、今後何がエネルギー問題で必要かの議論に移った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間