EUのEV化戦略:炭素と水素から成る合成燃料(e-fuel)を容認

a-image/iStock

EUのEV化戦略に変化

欧州連合(EU)は、エンジン車の新車販売を2035年以降禁止する方針を見直し、合成燃料(e-fuel)を利用するエンジン車に限って、その販売を容認することを表明した。EUは、EVの基本路線は堅持する姿勢を表明しているが、EU最大の自動車産業を抱えるドイツの要求に屈した形になり、EV化戦略の転換の嚆矢とも考えられる。

e-fuelとは、再エネ由来の水素(H2)と発電所などから排出され回収された二酸化炭素(CO2)とを触媒存在下で反応させることによって得られる合成燃料である。本来なら大気に排出されるCO2を原料としているため、炭素中立(カーボン・ニュートラル)と定義されている。e-fuelは、液体であるため、既存のエンジンやガソリンスタンドが使えるため、自動車会社は製造コストの軽減が可能になる。

EUの発表を受け、ドイツのウィッシング運輸相は、「技術的に中立な解決策が見つかったことを嬉しく思う」と歓迎した。また、「将来どのような技術が受け入れられるかは市場が決めることだ」と指摘し、国連やWEF(世界経済フォーラム)などが主導する車両の一律電動化に対して厳しい批判の声を上げた。

こうした技術的な課題の他に、ドイツではEV化が約40万人の雇用喪失につながるとの推計があり、産業界でEU方針見直しを求める声が強かった。イタリアなども後押しした。環境団体は「欧州のEV移行を遅らせるだけ」と見直しに反対を表明している。

我が国での動き

我が国では約550万人の方が自動車産業に従事していると言われている。2020年10月26日、EUの電動化の動きに呼応するように、菅義偉首相(当時)は「2050年までに温室効果ガスの実質的排出ゼロ」とする「脱炭素社会実現」を唐突に宣言し、また、合わせて2030年中頃までには、新車の販売はEVを基本とすることを表明した。

これに対して、同年12月トヨタの豊田章男社長は自動車工業会を代表して記者会見し、「脱炭素やカーボンニュートラルは、日本の産業に大きな足枷をはめるものであり、菅政権の打ち出した政策は、日本の産業を弱体化させ我が国を三流国にしてしまう。政治家や官僚は、2050年カーボンニュートラル宣言が、こういう苦境を産業界に与えることを十分に検討したのだろうか?」という悲痛な叫びを上げた。

トヨタの主張の主な内容は、

- 400万台をすべて電動化(EV化)すると、夏場の電力ピーク時には電力不足になる。それを回避するためには原発を10基乃至は火力発電所を20基増設し、発電能力を10~15%増加させなければならない。

- 完全EV化には充電インフラの整備が必要で、その設備費は37兆円までになる。自宅でのアンペア調整に10~20万円、集合住宅なら50~150万円、急速充電機には600万円が必要である。

- EVの生産段階で色々な問題が生じる。第一に、電池の供給能力を現在の30倍以上に強化しなければならず、そのために2兆円程度の投資が必要になる。また、EV完成時に行う検査で必要とされる電力は、EV1台当たり1住宅1週間分に相当する。

つまり、生産から電動化を支える電力体系まで、本質的かつ大きな課題があることを指摘したのであり、あれから約3年後の現在、これらの課題に対してどれほどの進展が見られたのであろうか?

国連やWEFが主導する輸送手段の電動化は、CO2が温暖化の主要原因であるという話を前提としたものである。気候変動と気候科学について、国連は、WEFのSustainable Development Impact Meetingsの場で、以下のような政治的な発言を行っている。

UN Secretary for Global Comms says we “own the science” on “climate change,” and we think that “the world should know it.”

真っ当な科学者の発言とも思えないが、彼らは「気候科学を支配するのは国連であって、下々はそれに従っていればいい」といった非常に傲慢な姿勢を見せている。

こうした国連やWEFの指令に唯々諾々と従う必要はないはずだが、我が国の政府や官僚の発言や行動を見ていると真逆の動きを繰り返しているようにしか見えない。

合成燃料(e-fuel)とその課題

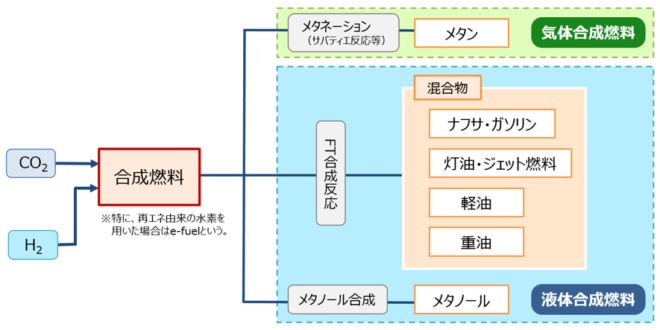

さて、e-fuelであるが、CO2とH2を原料とし、Fischer-Tropsch(FT)合成技術を利用して製造する燃料のことで、FT技術は、1920年代のドイツまで遡ることができる。FT技術は、合成ガス(石炭や天然ガスの熱分解や改質で得られるCOとH2を主成分とするガス)から輸送用の炭化水素系燃料や各種化学品を合成する技術であり、爾来、新規の触媒や反応器の開発などを通じて、技術的にも大幅に改善されてきた。

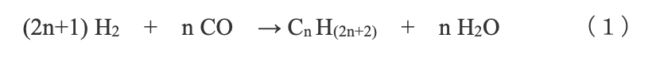

つまり、FTプロセスは、合成ガス中のCOとH2を触媒反応させることにより、分子量分布をもった炭化水素を製造する技術である。

n =1の場合はメタンに該当するが、FTプロセスは高分子量炭化水素液体燃料の製造を目的として条件選定が行われる。触媒、温度、プロセスの違いによって、メタンから高分子量のオレフィン、パラフィンまでの幅広い燃料が製造される。FT合成反応は、理論的にはCOの縮合重合である。

現在の脱炭素運動で求められているのは、COではなくCO2とH2を原料とし、FT技術を利用した輸送用の炭化水素系燃料の製造技術である。CO2はCOと異なり、化学的には非常に安定した化学物質であるため、CO2を化学反応に適した遷移状態にするためには、過酷な反応条件を課する必要がある。例えば、COなら220~270℃の反応温度で済むところを、CO2の場合は、700~800℃の高温が必要になるなどである。

出典:2021年資源エネルギー庁資料

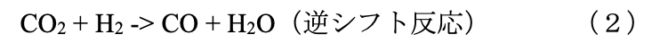

これでは、設備や機器の材質、コストなどの点から問題が生じる。そこで、以下の(2)の逆シフト反応を行わせCO2を一旦COに転換することにより、より緩和な反応条件で上述(1)の反応を行わせることができる。

二つの反応式から、e-fuelを製造するためには1モルのCO2に対して3倍以上のH2が必要となるので、水素の値段がe-fuelの製造コストを決定する重要な要素の一つになることが分かる。

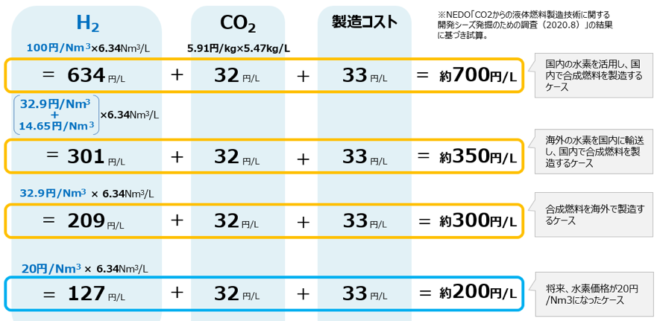

e-fuelの価格には、水素や二酸化炭素の原料費の他、設備償却費、運転費、輸送費、保険や儲けなどが含まれる。経済産業省は、e-fuel 1リットルあたり300~700円と試算しているが、2030年の目標価格として設定している水素30円/Nm3や20円/Nm3程度では、なかなか普及レベルのe-fuel価格にはならない。不足分を炭素税などの導入で処理するというのでは、どこまで国民の理解を得られるであろうか。

出典:2021年資源エネルギー庁資料

日本政府は、合成燃料の推進目標として2050年までにガソリン価格を下回ることを掲げており、水素や二酸化炭素をいかに低コストで調達できるかがカギを握るとしているが、反応工学の視点から見た法則や技術的な制約などもあり、なかなか実現が難しい問題である。

関連記事

-

茨城大学理学部の高妻孝光教授は、福島第1原発事故以来、放射線量の測定を各地で行い、市民への講演活動を行っています。その回数は110回。その取り組みに、GEPRは深い敬意を抱きます

-

米国出張中にハンス・ロスリングの「ファクトフルネス」を手にとってみた。大変読みやすく、かつ面白い本である。 冒頭に以下の13の質問が出てくる。 世界の低所得国において初等教育を終えた女児の割合は?(20% B.40% C

-

漢気(おとこぎ)か? 最期っ屁か? 一連の報道を見て思う。フジテレビの経営首脳陣は、本当に「真の髄から腐っている」と言わざるを得ない。 顔ぶれを見れば、ほとんどが高齢の男性ばかり。ダイバーシティの欠片もなく、女性は不在。

-

電力注意報が毎日出て、原発再稼動への関心が高まっている。きょう岸田首相は記者会見で再稼動に言及し、「(原子力規制委員会の)審査の迅速化を着実に実施していく」とのべたが、審査を迅速化する必要はない。安全審査と原子炉の運転は

-

2023年からなぜ急に地球の平均気温が上がったのか(図1)については、フンガトンガ火山噴火の影響など諸説ある。 Hunga Tonga volcano: impact on record warming だがこれに加えて

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

福島第一原発事故を受けて、日本のエネルギー政策は混乱を続けている。そして、原発が争点になりそうな衆議院の解散総選挙が迫る。読者の皆さまに役立てるため、現状と主要政党のエネルギー政策を整理する。

-

去る2024年6月11日に米下院司法委員会が「気候変動対策:環境、社会、ガバナンス(ESG)投資における脱炭素化の共謀を暴く」と題するレポートを公開しました。 New Report Reveals Evidence of

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間