中国軍がウイグルの資源を収奪し強制労働で生産する構造 (ムカイダイス)

ウイグルを含むテュルク系民族の母なる大地であった「東トルキスタン」は18世紀、戦いに敗れ、清朝の版図に入った。その後、紆余曲折を経てこの領土は中華人民共和国に受け継がれることとなり、1955年に「新疆ウイグル自治区」が設置された。

新疆とは中国側の呼称で「新たに支配された土地」の意味だ。今日までに漢民族が大量に流入し、その人口の割合は1950年の6%から、現在では60%以上になった。

さらに、中国の食糧生産基地となっており、耕地面積ではウイグルは中国で最大になっている。またエネルギーおよび鉱物資源の生産の本拠地にもなっている。これに加えて、共産党政府の核開発の基地となり、47回に及ぶ原水爆実験がロプノールで実施された。核ミサイルなどの軍事基地にもなっている。

このように、ウイグルは中国経済と国防の生命線となっている。しかしウイグル人は「宝地」と呼ばれるこの自らの大地において、漢族との経済格差は広まる一方である。ウイグルの資源は、中国にどのように収奪されてきたのだろうか。

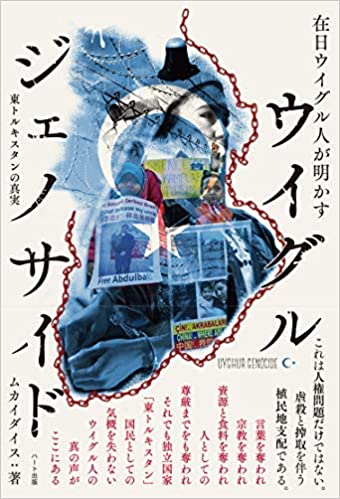

カシュガル旧市街の様子

double_p/iStock

ウイグルの豊かな資源

ウイグルは資源が豊富だ。

1997年3月24日付の日本経済新聞によると、新疆政府経済技術協力弁公室は以下のようにウイグルのエネルギー賦存状況をまとめている。

- ウイグル自治区の鉱物資源は6兆元(1元=19円)に達する。

- 石油埋蔵量は400億tで、中国の陸上石油量の30%以上である。

- 天然ガスは13兆700億m3で、中国全土の天然ガス量の34%である。

- ・石炭は2兆1900tで、中国全土石炭資源量の40%を占めている。

今日までに、ウイグルで発見された鉱山資源は138種類あり、その内6種類は中国において埋蔵量が首位である。更に、その他96種類の鉱山資源が地下で発掘されるのを待っているという。

アルタイ山の金鉱山、ホータンの上質な玉(ぎょく)は有名だ。

耕地面積は全国で首位であり、綿、穀物、肉、果物が豊富に産出される。特産品としては漢方薬に用いる甘草や、ラベンダーの生産量が中国でトップである。

光、熱、風などの自然資源も豊富だ。ウイグルは乾燥地域なので水が少ないと思われるかかもしれないが、実は、地下水源と雪解け水が豊富なのだ。

これを活かして「白金」と呼ばれる新疆綿、「紅金」と呼ばれるトマトが栽培される。これに「黒金」と呼ばれる石油、石炭をはじめとする鉱物と合わせて、宝の土地「宝地」と呼ばれてきた。

このようにウイグルは資源が豊富であり、「中国経済の長期的な発展を支える生命線」とされてきた。

しかしその支配権は、中央軍事委員会と解放軍の新疆生産建設兵団に優先的に与えられている。

中国軍事委員会によるウイグルの資源強奪

ウイグルの石油、天然ガス、レアメタル、レアアース、ウランなど、国防上重要な戦略物資は、中央軍事委員会の管轄下にある。

その全面的支配下にある石油管理局と鉱務局が開発・管理・生産をし、北京に本社を構える中央国有企業であるペトロチャイナやシノペックなどが直轄下に置かれている。

新疆ウイグル自治区政府と、解放軍傘下の新疆生産建設兵団でさえ、これらの開発は許されていない。

新疆生産建設兵団によるウイグルの資源強奪

前回詳しく紹介した新疆生産建設兵団は、ウイグルの要地を管轄下に置いてきた。それは耕地、水源、草原、鉄道などの交通網にわたるものだ。

兵団は、新疆ウイグル自治区よりも一年前に既に設立されていた。すなわち1949年の10月、人民解放軍第一野戦軍がウイグルに入り、これが国防部隊と生産部隊に分かれた。

生産部隊の師団は、それぞれ水資源の要地に進駐した。すなわち、年間降水量が200ミリから400mmミリ程度あって、水利土木工事さえ行えば農業が可能な地域と、主な河川沿いの地域である。第1師団がアクス河、第2師団がミラン河、第3師団がキズリス河、第4と第5師団がイリ河とその流域、といった形だ。

これらの師団は、大型の国営農場の運営からはじめ、ウイグルの「紅(トマト)」と「白(綿)」と「黒(石炭や鉱物の開発)」の生産を支配した。

このように、新疆生産建設兵団は、そもそもの始まりからしても、明らかに軍事組織であった。

その後、企業活動は軍の名を伏せ「中国新建集団公司」として展開し、農業・綿花・牧畜などの農業、石炭・石油加工・機械生産などの鉱工業、各種小売・不動産・観光業などの商業を併せ持つ巨大軍事複合企業となり、海外にも進出している。

このように、ウイグルにおいては、おおむね

- 中央軍事委員会が石油などの重要な鉱物資源

- 解放軍傘下の新疆生産建設兵団が農業や工業

といった分担で、それぞれの管轄下を独占する経済支配が出来上がった。

中国は「ウイグル経済の軍事化」に成功したのだ。

「一帯一路」の要衝ウイグル

ウイグルは古来より中国と西域を結ぶ要衝であった。この地理的な重要性は今も変わらない(図)。

図 中国の一帯一路構想。新疆ウイグル自治区の首府であるウルムチが中国から西側に出入りするための要衝であることが確認できる(日本政府資料)。

「一帯一路」の「一帯」は中国語で「見渡せる限りの辺り」の意味であり、中国を中心として、全世界を一つの路で結ぶという意味であろう。

中央アジアやアフリカ大陸など、資源が豊富な発展途上国を先取りする構造は、毛沢東当時の農村を以て都市を包囲する(「農村包囲城市」)戦略の再現に思える。

欧米や日本などの民主国家が「都市」という訳だ。ウイグルは中国と世界の出入口であり、中国にとって戦略的な位置を持つ。

「一帯一路」戦略における事業にも、軍が関与してきた。例えば兵団建築工程師(第11師)が運営する企業「北新路橋(Beixin Road & Bridge Group)」は、パキスタン、アフガニスタン、および中央アジア諸国の鉱山開発や道路建設などのインフラ設備を請け負ってきた。

汚染された世界のサプライチェーン

中国はウイグルの土地と資源は喉から出るほど欲しい。すると、その場所で独自の文化、言語、そして歴史観を持つウイグル人は、「一帯一路」の邪魔者となった。

兵団が管理する強制収容所に隣接する工場でウイグル人は強制労働をさせられた。

のみならず、「ウイグルにはウイグルの人口が多い」という当然のことを、中国は問題視した。

このため多くのウイグル人が、生まれ育った故郷から、中国内地の工場などに「余剰労働力」として移された。

そして中国の工場に生産委託をしている世界の有名メーカーの製品製造に従事した。これは厳しい監視下での強制労働であった。

このようにして、いまや世界のサプライチェーンが「汚染」されている。一般の消費者は、その製品を買うことで、知らず知らずのうちに、ウイグルでのジェノサイドと強制労働に加担し、そのお金は中国共産党、解放軍、およびその傘下の企業に流れる仕組みになってしまった。

■

ムカイダイス

ウルムチ出身の在日ウイグル人 大学非常勤講師 上海華東師範大学ロシア語学科卒。神奈川大学歴史民俗資料学研究科博士課程修了。Ismail Gasprinski 賞受賞者。『万葉集』、『百人一首』のウイグル語訳などを手がける。

関連記事

-

こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国

-

福島原発事故は、現場から遠く離れた場所においても、人々の心を傷つけ、社会に混乱を広げてきた。放射能について現在の日本で健康被害の可能性は極小であるにもかかわらず、不安からパニックに陥った人がいる。こうした人々は自らと家族や子供を不幸にする被害者であるが、同時に被災地に対する風評被害や差別を行う加害者になりかねない。

-

国際環境経済研究所の澤昭裕所長に「核燃料サイクル対策へのアプローチ」を寄稿いただきました。

-

10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ

-

政府は電力改革、並びに温暖化対策の一環として、電力小売事業者に対して2030年の電力非化石化率44%という目標を設定している。これに対応するため、政府は電力小売り事業者が「非化石価値取引市場」から非化石電源証書(原子力、

-

各社のカーボンニュートラル宣言のリリース文を見ていると、2030年時点で電力由来のCO2排出量が46%近く減ることを見込んでいる企業が散見されます。 先日のアゴラで、国の2030年目標は絶望的なのでこれに頼る中期計画が経

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送しています。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送しました。

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間