英国スターン報告書のハズレた温暖化被害予測

ThomasVogel/iStock

英国で2007年に発表されたスターン氏による「スターン・レビュー」と言う報告書は、地球温暖化による損害と温暖化対策としてのCO2削減の費用を比較した結果、損害が費用を上回るので、急進的な温暖化対策が必要だと訴えた。

当時のメディアや政治、行政はこぞってこれを引用して温暖化対策を訴えた。

だがその地球温暖化の損害の予測は正しかったのか? ロジャー・ピールキー・ジュニアが検証している。

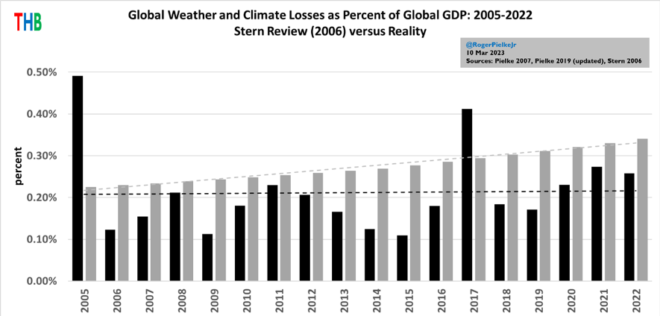

図1はスターン報告書における気候関連の被害の金額の予測(グレー)と、統計の実績値(黒)の比較。破線はトレンド線。単位はGDPあたりの金額で、対象は世界全体。

スターンの予測では被害は増大するはずだったが、実績では被害は増大していない。

図1

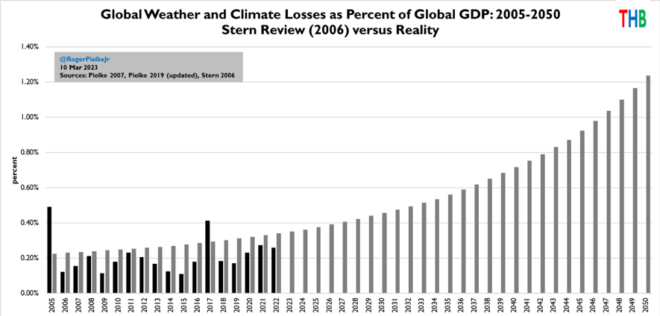

図2は同じものを2050年までの予測を含めて示したもの。

図2

以前この連載でも書いたように、これまでのところ、台風やハリケーンの激甚化など一切起きていない。したがってGDPあたりの被害が増えていないことも、ごく当たり前のことだ。

スターン報告書は、少なくともこれまでのところ、「気候変動による損害」の増加を過大に見積もっていたようだ。もちろん、だからといって将来についても外れているとは論理的には結論できないが、あまり鵜呑みにすべきでないことも確かだろう。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

11月24日にCOP29が閉幕して、2035年までに、先進国は途上国への「気候資金」の提供額を年間3000億ドルまで増加させることを約束した。現在の為替レートで48兆円だ。 「気候資金」の内容は、①途上国が受ける気候災害

-

日本の鉄鋼業は、世界最高の生産におけるエネルギー効率を達成している。それを各国に提供することで、世界の鉄鋼業のエネルギー使用の減少、そして温室効果ガスの排出抑制につなげようとしている。その紹介。

-

事故確率やコスト、そしてCO2削減による気候変動対策まで、今や原発推進の理由は全て無理筋である。無理が通れば道理が引っ込むというものだ。以下にその具体的証拠を挙げる。

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

世界最大のLNG輸出国になった米国 米国のエネルギー情報局(EIA)によると、2023年に米国のLNG輸出は年間平均で22年比12%増の、日量119億立方フィート(11.9Bcf/d)に上り、カタール、豪州を抜いて世界一

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。 1)改革進めるサウジ、その先は?-日本の未来を左右 サウジアラビアのムハンマド副皇太子、ま

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送しています。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送しました。

-

今年も冷え込むようになってきた。 けれども昔に比べると、冬はすっかり過ごしやすくなっている。都市熱のおかげだ。 下図は、東京での年最低気温の変化である。青の実線は長期的傾向、 青の破線は数十年に1回の頻度で発生する極低温

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間