「再エネ100%」表示も企業行動指針に反する

BrianAJackson/iStock

「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。

さらに、各社が自主的に策定している企業行動指針注1)も順守できていません。1月10日付記事で大手企業50社の企業行動指針について調査した結果を示しましたが、各社の行動指針には「顧客対応」「消費者課題」「コミュニケーション」などの項目があり、この中で「虚偽広告をしない」「誇大広告をしない」「不当表示をしない」旨の宣言があります。

通常の購入電力で製造しており現実にはCO2を排出しているのに、カーボンオフセットによって「再エネ100%」と表示することは企業行動指針に明確に反する宣伝行為と言えます。

3回にわたって述べてきた内容をまとめると、「再エネ100%」表示はハードローである景表法の精神に抵触しており、ソフトローである環境表示ガイドライン、ならびに企業が自ら策定し宣言している行動指針に対しては明確に反しています。

非化石証書やJ-クレジットは国が認めている制度だから問題ないという姿勢は思考停止と言わざるを得ません。狭義の法令違反さえ避ければよいのであれば、そもそも行動指針なんてものを策定しわざわざ外部に宣言する必要はないはずです。

これは企業倫理の問題なのです。「この製品は再エネ100%(つまりCO2排出ゼロ)です」と子供の目を見て言えるのでしょうか。消費者や顧客に優良誤認を与えないよう、企業や広告主など情報を発信する側には高い倫理観と節度が求められます。

そもそも、CSRやサステナビリティは企業が利益最優先、ビジネス最優先にならないために配慮しなければならいものとして生まれました。企業は儲けるためなら何をやってもよいのではなく、公害防止や人権保護、競争法など様々なルールや規範に則ってビジネスを行わなければなりません。

脱炭素は環境配慮、サステナビリティの一環のはずですが注2)、いまや利益最優先、ビジネス最優先のための錦の御旗となり産業界全体が様々なルールを無視して暴走しているように筆者には感じます。その結果、サプライチェーンにおける下請けいじめ、強制労働やジェノサイドへの加担、消費者・顧客に対する誇大広告などが蔓延する社会になってもよいのでしょうか。

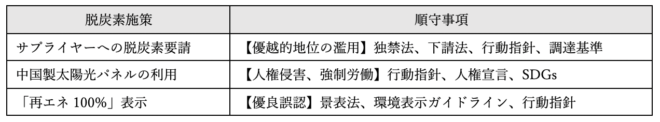

最後に、企業担当者には分かりやすいと思いますので、前々回記事で整理した表を再掲します。自社の脱炭素への取り組みがこれらに反していないか、これらに反してまで進めなければならないものなのか、虚心坦懐に見直してみることをおすすめします。

表1 脱炭素施策と順守事項の整理

■

注1)行動憲章、CSR規範、サステナビリティポリシー、コードオブコンダクト、ESG憲章、など名称は各社各様。

注2)太陽光発電については、ウイグル問題、間欠性、将来の廃棄物処理、格差拡大、森林破壊、防災など課題山積でありサステナビリティの一環とは言えない。詳細は『メガソーラーが日本を救うの大嘘』をご覧いただきたい。

【関連記事】

・企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する①

・企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する②

■

関連記事

-

筆者は1960年代後半に大学院(機械工学専攻)を卒業し、重工業メーカーで約30年間にわたり原子力発電所の設計、開発、保守に携わってきた。2004年に第一線を退いてから原子力技術者OBの団体であるエネルギー問題に発言する会(通称:エネルギー会)に入会し、次世代層への技術伝承・人材育成、政策提言、マスコミ報道へ意見、雑誌などへ投稿、シンポジウムの開催など行なってきた。

-

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい

-

トランプ大統領は就任初日に発表した大統領令「Unleashing American Energy – The White House」において、環境保護庁(EPA)に対し、2009年のEndangerment Findi

-

COP28が11月30日からアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催される。そこで注目される政治的な国際合意の一つとして、化石燃料の使用(ならびに開発)をいつまでに禁止、ないしはどこまで制限するか(あるいはできないか)と

-

12月にドバイで開催されたCOP28はパリ協定発効後、最初のグローバル・ストックテイクが行われる「節目のCOP」であった。 グローバル・ストックテイクは、パリ協定の目標達成に向けた世界全体での実施状況をレビューし、目標達

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

-

Trusted Flaggersとは何か? EUでは、「安全で予測可能で信頼できるオンライン環境」を確保するために、加盟国各国がTrusted Flaggersを導入しなければならないと定めた法律が、すでに2024年2月

-

「甲状腺異常が全国に広がっている」という記事が報道された。反響が広がったようだが、この記事は統計の解釈が誤っており、いたずらに放射能をめぐる不安を煽るものだ。また記事と同じような論拠で、いつものように不安を煽る一部の人々が現れた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間