日本のCO2が「順調に」減っている理由は産業空洞化だ

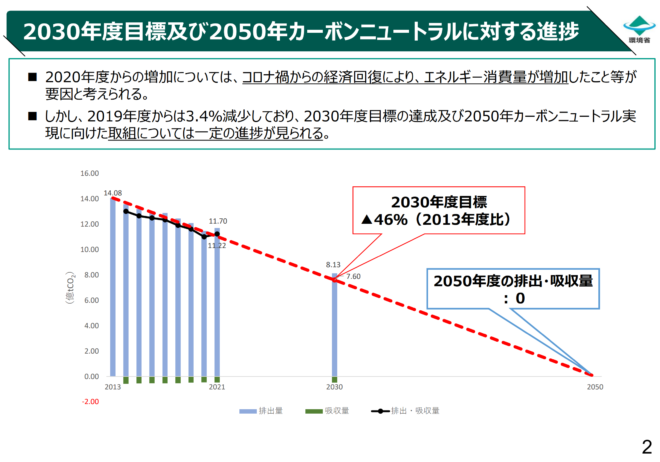

日本の温室効果ガス排出は減少している。環境省はカーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と書いている。

伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べたそうだ。

このオントラックという言葉は、上図の直線に沿って排出量が順調に減っている、という意味で使われている。

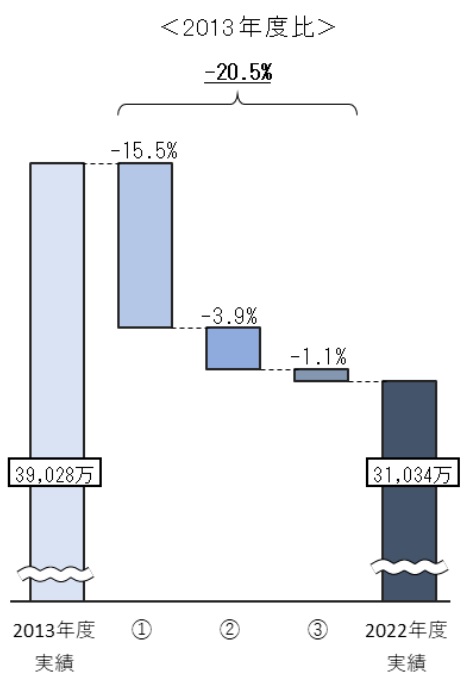

だが、排出量が減っている理由は何か。経団連の資料を見ると、産業部門についての要因分解が載っている:

図で①、②、③とあるのは以下の通りだ。

① 経済活動量の変化

② CO2排出係数の変化(エネルギーの低炭素化)

③ 経済活動量あたりエネルギー使用量の変化(省エネ)

つまり産業部門の2013年から2022年までのCO2排出削減の内訳は、76%が経済活動の低下(①)によるものだ。

エネルギーの低炭素化と省エネは合計で24%しかない。

つまり日本のCO2が「順調に」減っているのは、産業空洞化の結果にすぎない。

日本政府は、これまで「オントラック」でCO2が減ってきたから、2030年、2050年、とこのまま行けるとでも思っているのだろうか。そんなことをすれば、産業は本当に壊滅するだろう。

■

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 現状、地球環境問題と言えば、まず「地球温暖化(気候変動)」であり、次に「資源の浪費」、「生態系の危機」となっている。 しかし、一昔前には、地球環境問題として定義されるものとして

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑫に「IPCCの気候モデルは過去の気温上昇を再現でき

-

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

-

グレタ・トゥーンベリの演説を聞いた人は人類の絶滅が迫っていると思うかもしれないが、幸いなことにそうではない。25日発表されたIPCCの海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)では、従来の気温上昇予測(第5次評価報告書)にもと

-

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等

-

経済学者は、気候変動の問題に冷淡だ。環境経済学の専門家ノードハウス(書評『気候変動カジノ』)も、温室効果ガス抑制の費用と便益をよく考えようというだけで、あまり具体的な政策には踏み込まない。

-

原子力規制委員会は24日、原発の「特定重大事故等対処施設」(特重)について、工事計画の認可から5年以内に設置を義務づける経過措置を延長しないことを決めた。これは航空機によるテロ対策などのため予備の制御室などを設置する工事

-

捕鯨やイルカ漁をめぐる騒動が続いている。和歌山県太地町のイルカ漁を批判的に描写した「ザ・コーヴ」(The Cove)が第82回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したのは、記憶に新しい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間