リアルなCO2シナリオでは対策しても気温減は0.1℃

hanibaram/iStock

「2050年のカーボンニュートラル実現には程遠い」

現実感のあるシナリオが発表された。日本エネルギー経済研究所による「IEEJ アウトルック 2023」だ。(プレスリリース、本文)

何しろここ数年、2050年のカーボンニュートラルは「為せば成る」「コストはかからない」といった出鱈目シナリオが内外で横溢していた。

思うに、温暖化のシナリオ研究者の学界というのは最も節操のない集団だ。5年前だったら2050年のカーボンニュートラルなどと言えば「実施不可能」と相場が決まっており、バカにされ論文にもならず、学界の非常識だった。

ところが政治や行政の一部がそれを求め出した途端に、「できます!できます!」というシナリオばかりが発表され、次々に論文になってきた。もともとシナリオ分析というのは実施可能性を調べるものの筈なのに、お追従を言う御用学者の道具に堕落した訳だ。

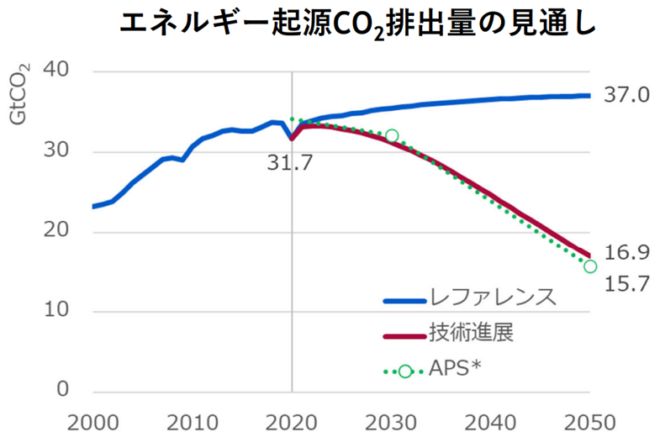

さてそんな流れに抗して、今回のアウトルックで発表されたシナリオは以下の2つだ。

- 過去の趨勢的な変化が継続する「レファレンスシナリオ」

- エネルギー・環境技術の導入が強化される「技術進展シナリオ」

CO2排出量は図のようになっている。レファレンスシナリオではCO2排出は減少しないし、技術進展シナリオでも 「2050 年の世界カーボンニュートラル実現には程遠い」とはっきり書いてある。

図 IEEJアウトルックより許可を得て転載

なおこの技術進展シナリオも決して容易ではない。水素利用やCCSが大幅に進むと想定しているから、実現はかなり難しいと思われる。

なお同アウトルックでは先進国では技術進展シナリオの経済影響は小さくて済むとしているが、これはコスト想定が楽観的過ぎるだろう。このあたりは今後の改善を期待したい。

気温の減少は僅か0.1℃

さてこのアウトルックではCO2濃度や気温上昇については計算していないので、以下に計算してみよう。

IPCCのモデルを信じるならば、1兆トンのCO2の排出に対して気温上昇は約0.5℃である。そこでIPCCの2013年報告の推計値である0.44℃を使って図のデータから計算すると、

2020年から2050年までの気温上昇:

- レファレンスケース:0.47℃

- 技術進展ケース:0.35℃

- 差分: 0.12℃

大した計算ではなく、目の子でも出来る。ざっくり言えば、レファレンスケースでは、2020年のCO2排出量が30ギガトンで、それが2050年までの30年間の累積で1兆トンになる。1兆トンあたり0.5℃の気温上昇が起きると仮定しているので、そのまま0.5℃の気温上昇となる。

技術進展ケースでは、2050年にレファレンスケースの半分までCO2が減るから、累積のCO2排出は4分の1だけ減少する。すると気温上昇も0.5℃の4分の1だけ減って0.12℃程度になる。.

図のように、これだけ大胆にCO2を減らしても、僅か0.12℃しか差は無い訳だ。これなら、環境影響もほとんど違いは無いだろう。技術進展シナリオを実現するためのCCSや水素利用のための途方もない規模を考えると、空しく感じる向きも多いのではないか。

技術進展ケースが実現すれば温暖化問題は解決

もう1点付け加えたいのは、CO2濃度についてだ。じつはこの技術進展ケースが実現すれば、地球温暖化問題はほぼ解決する。

その理由だが、現時点において、人為的に排出されるCO2の半分以上(より正確に言えば56%)は、陸上の植物や海洋によって吸収されている。ということは、人為的な排出を半減させれば、大気中のCO2濃度増加はほぼ止まる、ということだ。

大気中のCO2濃度増加が止まれば、気温上昇も基本的には止まる。ごくゆっくりとは上昇を続けるが、それは僅かなものだ。

だからこそ、もともと1992年に合意された気候変動枠組み条約には目標として「大気中の温室効果ガス濃度の安定化」が謳われていたのだ。

それがいつの間にかゴールポストが動かされていまや2050年カーボンニュートラルになってしまっているが、こんな極端な目標を正当化する科学的根拠などどこにも無い。

■

シナリオは、その前提や結論を巡って議論し、よりよい意思決定をするためにある。今回の日本エネルギー経済研究所のアウトルックは、そういった議論をする甲斐のある、リアリティのあるシナリオになっている。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

厚生労働省は原発事故後の食品中の放射性物質に係る基準値の設定案を定め、現在意見公募中である。原発事故後に定めたセシウム(134と137の合計値)の暫定基準値は500Bq/kgであった。これを生涯内部被曝線量を100mSv以下にすることを目的として、それぞれ食品により100Bq/kgあるいはそれ以下に下げるという基準を厳格にした案である。私は以下の理由で、これに反対する意見を提出した。

-

北極の氷がなくなって寂しそうなシロクマ君のこの写真、ご覧になったことがあると思います。 でもこの写真、なんとフェイクなのです! しかも、ネイチャーと並ぶ有名科学雑誌サイエンスに載ったものです! 2010年のことでした。

-

「脱炭素社会」形成の難問 アポリアとは、複数の理論や議論のうちどれが正しいのかについて合意ができない状態を表わすギリシャ語であるが、英語(aporia)でもフランス語(aporie)でも使われている。ともに「行き詰り」と

-

アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。

-

世界の先進国で、一番再生可能エネルギーを支援している国はどこであろうか。実は日本だ。多くの先行国がすでに取りやめた再エネの全量買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)を採用。再エネ発電者に支払われる賦課金(住宅37円、非住宅32円)は現時点で世界最高水準だ。

-

「福島の原発事故で出た放射性物質による健康被害の可能性は極小であり、日本でこれを理由にがんなどの病気が増える可能性はほぼない」。

-

ウクライナ戦争以前から始まっていた世界的な脱炭素の流れで原油高になっているのに、CO2排出量の2030年46%削減を掲げている政府が補助金を出して価格抑制に走るというのは理解に苦しみます。 ガソリン価格、172円維持 岸

-

はじめに 世界的な生成AIの普及やデータセンターの拡大により半導体需要が急速に高まって、日本国内でも供給の安定化を目指して大規模半導体工場の建設ラッシュが起こっている。 なかでも注目されるのが、世界的半導体製造会社TSM

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間