2050年世界の温室効果ガスと日本の対応 ②

田中 雄三

Parradee Kietsirikul/iStock

中所得国の脱炭素化障害と日本の対応

2021年5月にGHGネットゼロのロードマップを発表したIEAは、「2050年ネットゼロ エミッションへの道のりは狭く、それを維持するには、利用可能なすべてのクリーンで効率的なエネルギー技術を迅速かつ大規模に展開する必要がある。」と記載しています。専門家なら、GHGネットゼロは不可能ではないとしても、極めて困難であると認識しています。

前稿で、2050年世界のGHG排出量は各国がかなり頑張っても、現状の半減くらいの可能性が高いという筆者の考えを示しまた。本稿では、主に中所得国について電源の脱炭素化と、2050年世界のGHG排出量が現状の半減程度の見通しとなった場合の日本の対応について、筆者の考えを示します。

現状世界の電源概況と脱炭素化

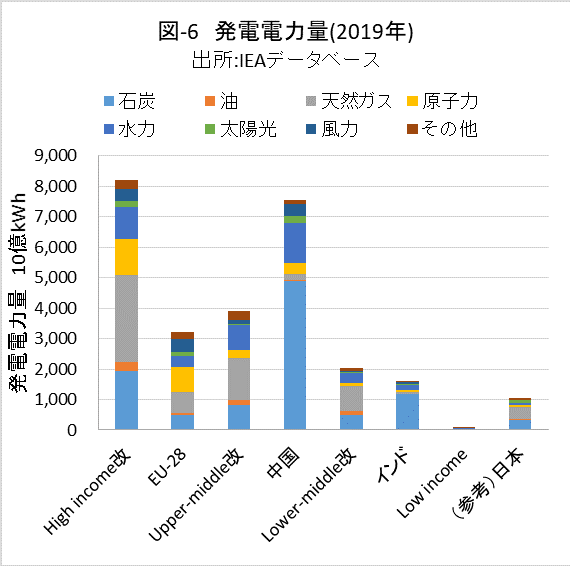

GHG排出ネットゼロは、エネルギー消費を低減し、消費エネルギーを電力化し、消費電力の低炭素・脱炭素化を図ることが基本です。なお、各種対策の実施順序は前記とは異なります。図-6に2019年の前記グループの電源状況を示しました。世銀データベースには島嶼国など小国や地域を含みますが、IEAのデータベースに収録されている国の範囲でデータを集計したものです。参考として、日本の値も付記しました。

図6

図-6で、中国は1国で発電電力量が非常に大きく、その65%を石炭火力が占めています。自国で産出する安価な石炭に全面的に依存したためです。その結果、前稿図-2に示したように、GHG排出量が増加しました。経済成長のため産業基盤である電力の料金を低く抑える意図があったものと思います。

インドの発電電力量は、まだ中国に比べ随分少ないのですが、石炭火力の比率は73%に達しています。中国と同様に自国で産出する石炭に多くを依存したものです。インドの人口は2023年には中国を上回ると推計され、今後電力需要も増大すると考えます。2019年現在、GHG排出量は中国、米国に次いで世界3位ですが、いずれGHG排出量で中国と競うようになると考えます。

GHG排出削減の比較的容易な方法は、石炭火力を減らすことです。図-7に、石炭火力が多い国を示しました。中国、インド以外の中所得国で、石炭火力がGHG排出の大きな問題になる国はありません。しかし、図-6に示される中所得国の石炭火力は、今後の経済成長などにより増加することでしょう。

図7

日本の石炭火力の比率は31.5%と高く環境団体から非難されますが、1970年代の石油危機の経験から、エネルギーの安定確保のためにエネルギーの多様化を図っているためです。ロシアのウクライナ侵攻では、その政策の妥当性が示されました。しかし、GHG実質ゼロのためには、何れ石炭火力を減らさなければならないでしょう。なお、EU-28でも石炭火力の比率は15.4%とかなり残っています。

EU-28の原発比率は25%、EUを除いた高所得国の原発比率は14%です。概して原発は、高所得国、BRICs、旧ソ連圏の一部などが保有しています。それらの国を除く中所得国には、今後も原発は広く普及しないと思われます。設備管理能力が乏しい国々に、中国製原発が普及したら脅威です。

水力発電は水力資源があることが前提になりますが、一般に発電コストが低いため優先的に開発されています。そのため、残されている水力資源はそれほど多くないと思います。

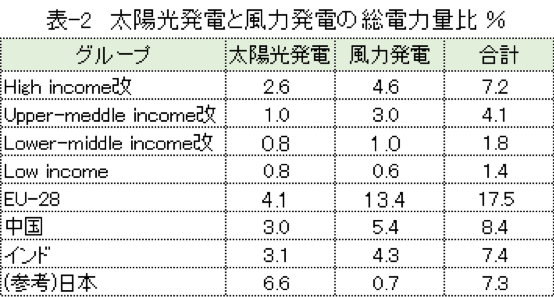

風力発電と太陽光発電の導入は全般にまだ少なく、図-6では明瞭でないため、表-2に発電量比率を示しました。日本を除くと、ほとんどで太陽光発電より風力発電が多くなっています。風況の良い立地の問題もありますが、風力発電の発電コストが低いためと思います。風力と太陽光の合計比率は、GHG削減に熱心なEUと、経済的に余力があるグループが高くなっています。

表2

低所得国の人口比率は約9%で、High income改とほぼ同じですが、図-6の発電電力量は認識できないほど少ない水準です。この点からもGHG排出削減について、低所得国は考慮する必要がほとんど無いと言えるでしょう。

先進国での風力・太陽光

中所得国での風力や太陽光発電について述べる前に、先進国での状況を記載します。電力供給量が不足していない先進国で、GHG削減のために風力発電や太陽光発電が設置されると、電力供給能力が過剰になります。風力発電等の運転が優先され、火力発電が停止されるため、火力発電の設備利用率(capacity factor)が低下します。

風力発電等の導入が進んでいるEU-27では、現状の石炭火力の設備利用率は30-35%程度に低下しています。実際の設備利用率を基に算出された発電コストは、石炭火力が風力発電よりかなり高くなります。その事実をもとに、石炭火力は座礁資産であるとの指摘もみられます。

しかし、例えば偏西風の蛇行により風況が悪化し、風力発電の出力が大幅に低下した場合、座礁資産はバックアップ電源の役割を果たします。

中所得国での風力・太陽光

中所得国(発展途上国)は、著しくはないとしても今後も経済成長を続け、電力需要が増加するでしょう。電気自動車など消費エネルギーの電力化は、それを加速します。

電力の供給不足を避けるため、発電設備の増強が必要になります。そのために、風力発電や太陽光発電を選択した場合、天候状態により発電電力量低下の問題が起きます。電力不足による停電を避けたいなら、バックアップ対策が必要になります。

対策として安価な方法は、火力発電によるバックアップです。しかし、中所得国が、風力発電等とバックアップ火力の2重投資をするとは考えられません。なお、風力発電等の電源比率が数%なら、短期間の電力不足は電源余裕分でカバーできるかもしれません。しかし、発電変動の点から、風力発電等が比率20-30%以上を占める基幹電源になることは、中所得国がかなり豊かになるまでは考え難いと思います。

再生可能エネルギーは発展途上国に適しているという主張を見かけます。その趣旨は、大規模な火力発電は多額の設備投資が必要で、発電電力量も多過ぎます。風力や太陽光発電を少しずつ導入するほうが発展途上国には適しているというものです。しかし、それは電力供給が充分でない比較的貧しい国を想定したもののように思われます。

一方、本稿で注目しているのは、GHG排出量や人口が多い中所得国で、具体的にはUpper-middle income国では中国、ブラジル、メキシコ、タイ、トルコ、南ア、ロシアなど、Lower-middle income国ではインド、インドネシアなどを想定したものです。今後も経済成長を続け、電力需要が増大すると考えられる国々です。

中所得国でのガス火力

経済負担が比較的少ない低炭素化の方法は、石炭から天然ガスへの転換です。天然ガスを自国で産出している場合はよいのですが、中所得国が天然ガスを輸入することはそれほど簡単ではありません。

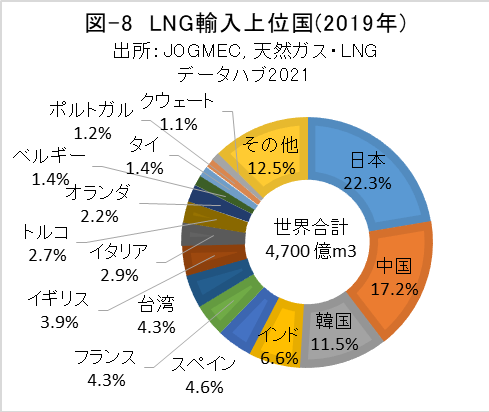

LNGの最大輸入国である日本の場合、長期契約により産出国側に液化プラントが建設され、専用のLNG船を用意し、国内に低温タンクを設けてLNGを輸入しています。図-8にLNG輸入量上位国を示しましたが、本格的LNG輸入は一般に高所得国か中国、インドのような大国に限られています。

図8

一方、パイプライン経由で輸入する天然ガスはLNGより安価ですが、第三国を通るパイプラインの建設は厄介です。また、国際紛争が起きた場合に、パイプラインが遮断されるリスクもあります。中所得国がGHG削減のため、石炭火力からガス火力へ転換することはそれほど簡単ではありません。

中国・インドでのガス火力

中国やインドは発展途上国として、安価な石炭エネルギーに依存して経済成長に努めてきました。しかし、GHG排出大国として、今後はGHG削減を強く求められるでしょう。

先ず、経済的負担が少ない石炭から天然ガスへの転換が行われると思います。今回のロシアによるウクライナ侵攻により、欧米がロシアからの石油、天然ガスの輸入を取り止めたのは好都合と考えていることでしょう。ロシアからパイプライン経由によりディスカウント価格で天然ガスを購入できるようになるためです。

両国が必要とする天然ガス量は、ロシアの生産量をかなり上回ると思います。

日本の対応

日本は現在、世界GHG排出量の約2.5%を排出しており、2050年GHG実質ゼロはそれをゼロにすることです。2030年代半ばには、順調に進めば日本はGHG半減、言い換えれば、現状世界排出量の約1%余りを削減できるかもしれません。

一方、世界のGHG排出量は、2050年にネットゼロに届かない見通しが見えてくると筆者は考えます。その場合、日本が2050年実質ゼロに固執するのは適切ではないと考えます。

GHG半減程度なら、CO2の回収貯留(CCS)はほとんど必要なくなります。天然ガスの水蒸気改質にCCSを加えて製造するブルー水素も必要ないでしょう。外航船舶の機関に使用が想定されているブルー水素を原料に合成されるアンモニア燃料も必要ありません。航空機燃料として食糧生産と競合しないセルロースを原料とするバイオケロシンも不要でしょう。GHG多量排出産業である鉄鋼業は、電炉比率と省エネを限界まで増やせば、水素製鉄やCCSはあまり必要ないかもしれません。

上記の技術は今後の開発を必要とし、実設備を導入するには多額の費用を要します。2050年に必要ない場合にも、2080年か2100年には必要になるかもしれません。

しかし、2050年までに建設された設備は、2080年には時代遅れになるでしょう。また、30年以上稼働しなかった設備が使用できるかは疑問です。GHGネットゼロで必要になる技術と実証設備の開発まではよいのですが、商用設備の建設は慎重であるべきです。

GHG排出削減は、ネットゼロに近づくほど困難を増し、多額の費用を要します。世界GHG排出量の約1%余りに相当する、日本のGHG半減からネットゼロへの削減費用で、中所得国なら世界GHG排出量の数%の削減ができると考えます。

現在の中所得国は、省エネの余地が大きく、日本はその分野で技術、資金援助をすることができます。国際協力の下で、天然ガスの国際パイプライン網を整備すれば、中所得国での石炭から天然ガスへの転換が進むでしょう。また、国際電力網を整備すれば、風力発電等の発電量の時間的変動を、地域的に平準化できるため、中所得国でも風力発電等の導入が進むと考えます。

パリ協定が求める2050年GHGネットゼロは、産業革命以降、石炭、石油、天然ガス、原子力と250年に亘り築いてきたエネルギー社会を、僅か30年で大変革することです。大きな変革には、それを達成するための問題と共に、副作用と呼ぶべき大きな問題が派生することを歴史は示しています。パリ協定の実行について多面的な検討が必要であり、本稿もその一つです。

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

関連記事

-

ドナルド・トランプ氏が主流メディアの事前予想を大きく覆し、激戦区の7州を制覇、312対226で圧勝した。この勝利によって、トランプ氏は、「グリーン・ニュー・スカム(詐欺)」と名付けたバイデン大統領の気候政策を見直し、税制

-

(GEPR編集部より)12月8日に開催されたアゴラシンポジウムで行われた、原子力委員会の鈴木達治郎氏の基調講演で使われた、プレゼンテーション資料を公開します。鈴木様に感謝を申し上げます。内容をたどれば、基調講演の内容が、ほぼ分かります。

-

鈴木達治郎 猿田佐世 [編] 岩波ブックレット 岩波書店/520円(本体) 「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。 米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。

-

自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。

-

バラバラになった小石河連合 ちょうど3年前の2021年9月、自民党総裁選の際に、このアゴラに「小泉進次郎氏への公開質問状:小石河連合から四人組へ」という論を起こした。 https://agora-web.jp/archi

-

大竹まことの注文 1月18日の文化放送「大竹まことのゴールデンタイム」で、能登半島地震で影響を受けた志賀原発について、いろいろとどうなっているのかよくわからないと不安をぶちまけ、内部をちゃんと映させよと注文をつけた。新聞

-

2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影

-

米国のトランプ次期大統領が閣僚候補者を次々に指名している。エネルギーと環境に関して、その方向性ははっきりしている。 以下の、バーガム、ライト、ゼルディンの3氏は全員、石油・ガス・石炭などの化石燃料の開発・利用に関する規制

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間