電力供給危機を原子力再稼働と石炭火力復帰で乗り切るべし

deepblue4you/iStock

ロシアのウクライナ侵攻という暴挙の影響で、エネルギー危機が世界を覆っている。エネルギー自給率11%の我が国も、足元だけではなく、中・長期にわたる危機が従前にまして高まっている。

今回のウクライナ侵攻をどう見るか

今回のロシアによるウクライナ侵攻は予告がなく、予想も出来なかったが、決して今回だけの特殊事態ではないと考えるべきであろう。地球が小さくなったため、その影響は、たちどころに世界各国にとてつもなく大きい影響(エネルギー危機、食糧危機)を与えている。

国際社会は平和的解決に努めているが、終結に至る道は見えていない。さらに終結後の世界を予想することは難しく、国際社会の分断、ねじれとあちこちに紛争の種(台湾問題等)が潜んでいる現実を見ると、同様な事態の発生を想定しておかなければならないのではないか。

顕わになった我が国のエネルギー安全保障政策の脆弱さ

無資源、島国の我が国は、最優先課題として、自給率の向上に長年にわたって地道に取り組んできたが、福島原子力事故の影響で、現状(2019年)、火力発電が76%、再エネが18%、原子力が6%、自給率11%(2020年)で先進国で最低水準だ。

自給率向上には、国産エネルギー(原子力と再エネ)の拡大が決定的に重要であるが、原子力は国民理解が進んでいないこと、再エネは天気まかせとコストの問題があり、思ったように進んでいない。今後とも使い勝手が良い火力に依存せざるを得ないのではないか。

G7と歩調を合わせ、最大限の制裁を目的に、石炭、石油につづいて、日本もLNG(液化天然ガス)の脱ロシアを決断すべきではないか。我が国のLNGロシア依存度(2020年、650万トン)は決して小さくはないが、岸田首相も認めたように、原子力プラント7基の運転で、この量は十分賄える。

直ちに取るべき緊急対策は

ウクライナ危機が何時終息するか見通せず、さらに、ポストウクライナの国際社会、エネルギー事情がどうなるかも不透明な前提で考えると、まず足元の電力安定供給の維持(停電の回避)と電気料金高騰の回避であろう。

再エネの大量導入は時間がかかり、即効性はない。短期間で対応できるのは、原子力再稼働の加速と石炭火力の復活ではないか。酷暑、厳寒の電力需給逼迫対策としても当然有効である。

原子力再稼働を如何にして加速するか

現時点(2022年7月)で10基が再稼働し、安全・安定に運転を継続している。脱炭素安定電源としての実力と価値を評価し、活用を図るべきである。

岸田首相は、4月26日、再稼働について「原子力規制委員会の審査について合理化や効率化、審査体制の強化」が必要、「原子力発電所を1基動かせば、LNGを100万トン代替できる」と発言した。

まさに正論である。審査に合格し再稼働を待つプラントが7基、審査中が10基。これらの加速に全力で当たらねばならない。

政府は立地地元の理解に全力で当たれ

これまで、立地地元とのコンタクトは、おもに電力、規制庁、エネ庁の担当者の役割であったが、今まさに政権幹部(総理大臣、経産大臣、原子力規制委員会委員長等)の出番ではないか。政府の再稼働についての決意を丁寧に示すことが肝である。

原子力規制行政の効率化、迅速化を

原子力規制委員会の審査について、各方面から、合理化や効率化、迅速化の意見が出ている。北海道電力泊原子力発電所等は申請から8年以上がたつが、審査終了は見えていない。社会通念から見ても時間がかかりすぎている。

以下で、規制行政の効率化、迅速化に関し3点を指摘したい。これ以外に、規制委員会のガバナンス不全等の問題があるが、別の機会に譲りここでは触れない。

<審査能力の向上>

・審査スタッフの増員と顧問会方式の活用

<審査プロセスの予見性向上>

・審査項目、審査期間、マンパワー、費用の予見性を高めよ。

・第3者からの独立が保証されている三条委員会であればこそ、審査の効率化、迅速化を目指し、自律運営に全力で努めることが強く求められる。

<規制行政の効率性向上>

・事務局間(規制庁と事業者)のヒアリング方式の有効活用。

・重要なのは、手戻りにならないよう、双方とも事務局と決定権者の頻繁、密接に意思疎通をすることである。

石炭火力の戦列復帰

今回の緊急事態にあっては、COP26で合意した石炭火力の段階的縮小の猶予を認めるべきである。電力安定供給は気候変動問題に優先すべき課題である。

石炭火力設備は、国内合計で4,700万kW(2020年)、そのうち非効率石炭は2,400万kWで、全発電電力量の9.2%を供給しており決して無視できない。CO2排出削減を改善し、大いに活用を図りたい。

足元だけでなく、長期エネルギー戦略の構築が重要

以上は、今回のウクライナ情勢をめぐる当面の電力危機対策であるが、将来の危機に対応しうる長期エネルギー戦略の構築と備えが重要である。

まず、国益確保の視点を忘れてはならない。国が生き残り、産業と国民生活をまもるために、エネルギー安全保障が最優先命題である。一本足打法ではなく、複数の選択肢が必要である。

リスクの最小化、分散の重要性が今回あらためて明らかになった。最大のリスクは、化石燃料資源と技術の海外依存。燃料は中東、ロシアから友好国(米国等)への多角化が望ましい。太陽光、風力の中国依存リスクは深刻であり、脅威になりつつある。早急に、国産自主技術、サプライチェーンの復活・確立を図ることが喫緊の課題である。

政府は、常時有事の認識に立ち、強いリーダーシップをこれまで以上に発揮することが求められている。生き残りをかけた骨太、筋肉質の政策を示し、それを実現する地に足の着いた工程表、官民役割分担、人材と資金確保をあわせ提示しなければならない。肝心なのは、官民の有限の資源(人材と資金)のもと、集中と選択に徹することである。

再エネは国産エネルギーであり国民の期待が大きいが、天候まかせとコスト高の弱点を克服しなければならない。火力、原子力と同様に自律電源として、安定供給の一翼を担うべきである。

以上の観点より、21世紀を見通した我が国に相応しい電源ミックスとして、3電源調和ミックス(再エネ1/3、原子力1/3、火力1/3)を提言する。

ただし、再稼働と60年運転が実現しても、21世紀後半に原子力ゼロを迎えてしまう。一定規模の原子力を維持するために、直ちに、原子力新増設・リプレースの取り組みをスタートさせることが重要である。

電力自由化の再検証が重要

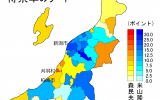

今冬、今夏の電力需給逼迫は、需要に追い付かない供給力不足に起因している。今年だけの一過性の話ではない。政府見通しによると、2023年冬が厳寒になれば、多くの電力管内で予備率が3%を下回る。

なぜそれほどに供給力が逼迫しているのか。一つは、自由化の影響である。電力会社は競争を乗り切るために、採算性の低い火力発電所の休廃止を進めている。これは脱炭素の国の方針(2030年までに非効率石炭火力を休廃止)でもある。経産省によると、石油火力だけで、2016年、3,600万kWから、2022年、2,200万kWへ減少した。

もう1点は、再エネの急拡大である。再エネ導入以前は、自律電源で予備率は8~10%(気候変動で3%程度、100万kW発電機の故障停止で4%程度)を適正な水準とし、余裕のある需給運用を行っていた。ところが、太陽光の導入は、天気次第で3%以上の変動を生じ、予備率を食ってしまう。今冬の需給逼迫時は、荒天のため太陽光はまったく役に立たなかった。

新電力の撤退や倒産の急増にも注目したい。2021年度の倒産は14件。新電力は、小売りの電力を日本卸電力取引所(JPEX)で調達しているが、燃料高による卸電力価格高騰の影響で、多くが赤字を計上し、苦境にあると言う。それ以上に、新電力との契約が切れた顧客は別の新電力または電力会社と契約を締結するが、電気料金は大幅に高くなる。

このような自由化の問題は産業、国民生活を脅かしている。安定供給と自由化を如何に両立させるか、今一度検証すべきであろう。

政府の責務は大きい

今回のロシアの暴挙を見て、国際秩序の脆さ、危うさをあらためて認識した。世界に200もの国があり自国益を優先すれば不思議でもないが、政府の対応の緩さに危惧を感じたのは私だけだろうか。

今回の軍事紛争が終結すれば、元の「世界秩序」に戻ると考えるのは甘いのではないか。一層熾烈な政治、経済の混乱が吹き荒れると考えるべきであろう。最悪の事態を想定し、中長期、強靭なエネルギー戦略を構築しなければならない。一刻の猶予もない。

■ 緊急提言まとめ

猛暑、厳寒の電力需給危機回避のためにも、原子力再稼働の加速と石炭火力の復帰を提言する。さらに、長期エネルギー政策として、再エネ、原子力、火力の3電源調和ミックスを提案する。

【提言1】原子力再稼働の加速

- 政府は、立地地元の理解に全力であたること。政府幹部(総理大臣、経産大臣、規制委員長)が出向いて、丁寧、真摯な説得。

- 政府と国会は、審査の合理化、効率化、迅速化について、原子力規制委員会と真剣に向き合うこと。

- 原子力規制委員会は、責任ある自律運営に全力で努めること。

【提言2】石炭火力の戦列復帰

- 政府と事業者は、休止中の石炭火力の有効活用を図ること。

- 政府は、化石燃料の脱ロシア化を決断し、調達源の多角化を図ること。

【提言3】適正な供給予備率の確保

- 電力会社は適正な供給予備率として8%(気候変動分4%+電源脱落分4%)を確保すること。3%は危険水域である。

【提言4】長期エネルギー対策として、3電源調和ミックスを

- 電力安定供給の基盤として、21世紀をとおして、再エネ、原子力、火力の強みを活かし、弱みを克服する3電源調和ミックスが望ましい。

※本記事はエネルギー問題に発言する会有志・櫻井三紀夫、松永一郎、早瀬佑一3名の共同緊急提言である。

関連記事

-

「甲状腺異常が全国に広がっている」という記事が報道された。反響が広がったようだが、この記事は統計の解釈が誤っており、いたずらに放射能をめぐる不安を煽るものだ。また記事と同じような論拠で、いつものように不安を煽る一部の人々が現れた。

-

新潟県知事選挙では、原発再稼動が最大の争点になっているが、原発の運転を許可する権限は知事にはない。こういう問題をNIMBY(Not In My Back Yard)と呼ぶ。公共的に必要な施設でも「うちの裏庭にはつくるな」

-

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるか

-

前稿で何でも自然災害を気候変動のせいにする政治家が増えていると書いた。データに基づかない、科学を無視した振る舞いだ。 その一方で、気候危機論者に無視され続けているデータは数多い。 いつも分かり易い図をまとめるロンボルグが

-

次世代の原子炉をめぐって、政府の方針がゆれている。日経新聞によるとフランス政府は日本と共同開発する予定だった高速炉ASTRIDの計画を凍結する方針を決めたが、きのう経産省は高速炉を「21世紀半ばに実用化する」という方針を

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

12月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間