東京都の太陽光設置義務は誰の得?

6月24日、東京都の太陽光パネルの新築住宅への義務付け条例案に対するパブリックコメントが締め切られた。

CO2最大排出国、中国の動向

パリ協定は、「産業革命時からの気温上昇を1.5℃以内に抑える」ことを目標としており、CO2削減はそのための手段となっている。各国でCO2を削減し、最終的に地球全体で目標をクリアするということのようである。

そうすると、CO2排出量の多い国から削減して貰わなくてはならない。2020年のCO2排出量のランキングによれば、圧倒的に中国が多く、全体の約1/3を排出している。

中国:28.4%、米国:14.7%、インド:6.9%、ロシア:4.7%、日本:3.2%、ドイツ:2.1%、韓国:1.8%、アフリカ諸国:3.7%

中国には世界の製造強国を目指す「中国製造2025」があり、その後の「2030年カーボンピークアウト」、「中国2060年ネットゼロ」などがある。我が国及び主要国は「2050年ネットゼロ」を目指しているが、中国には10年間の猶予が与えられている。

中国のGDPは2005年当たりから急激に伸び2010年頃には日本を抜き米国に次ぐ2位になった。この成長のエンジンは石炭であり、今後も石炭が主要なエネルギー源であることに変わりがない。

最近では日本の先進火力発電技術(USC、IGCCなど)をまねた設備も出てきており、排出する煤塵、SOx、NOxなども少ないが、多くはそれ以前の技術である。従ってCO2を劇的に削減できない。削減してしまうと世界の製造強国など実現できないからだ。

太陽光や風力などの自然エネルギーを使って発電もしているが、北京や天津などの消費地に送電せずに捨ててしまう「棄電」の問題がクローズアップされている。国家能源局の統計(2016年)によれば、太陽光エネルギーを無駄にする「棄光」は西部エリアで平均20%に達したという。インフラや送電網の整備が遅れているためだ。

お隣の中国の動きを見ていると、日本が数百兆円という税金を投入して頑張ったところで、全体への影響はほとんどないのであり、ソーラーパネル設置の義務化の意味が問われることになる。

太陽光設置義務化は、誰の得?

① 第一に、東京都民の得となるのであろうか?

新たな住宅にソーラーパネルの設置を義務付ければ、住宅の値段が高くなる、「脱炭素など信じていない、東京の空気はきれいだし問題ない」だとか、九州電力で起きたような出力調整に起因する安定電力が損なわれるなどの理由で、不要だと考える都民も多いのではなかろうか。

FIT(買取制度)が始まった当初は、太陽光にはかなりの補助金が出たが、段々と減額され現在はそれほどでもない。資金回収年も当初よりも長期になっており、最近では15年程度とも言われている。

設置を推進するために、東京都がインセンティブなどと称して補助金制度を講じてくるとしたら、補助金の原資は都民の税金なので、こんな出鱈目はあるまい。

資金回収期間が長くなると、パネルや機器が劣化して、経済性も段々と悪くなることになり、都民にとっての得はなさそうである。

② 住宅メーカーの得となるのだろうか?

住宅メーカーには、日当たりや供給棟数を考慮したパネル設置の義務量を設定するとなっている。本来なら行う必要のない作業に人手をかけ、誰かが策定した評価基準と照らし合わせながらアセスメントをするのだろうか。その後の折衝も大変だろう。随分と余分な作業をすることになる。住宅メーカーの苦労が忍ばれる。

設置となれば、ソーラーパネルやパワーコンディショナーなど必要な機器を調達してということになる。当然、費用も建設費も高くなるであろうが、それを全て住宅価格に反映するわけにもいかないだろう。

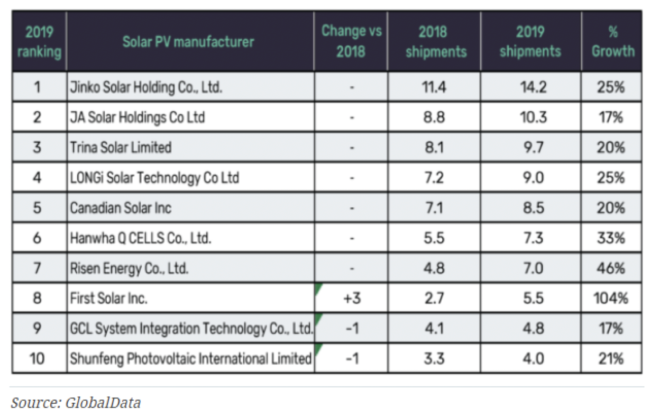

ソーラーパネルを設置するということになれば、パネルのメーカーは注文が増え儲かる。現在中国がパネルメーカー10位までを占めており、シェアは80%程度だと言われている。

しかも、主に新疆ウイグルで製造されているといわれている。過酷な人権問題のある地区での製造である。そこから、輸入して日本で設置することになる。

③ 最後に、東京都の得となるのであろうか?

東京の生活環境は他の都市と比べても良いので、設置したところで、メリットを感じる人は少ないだろう。東京の景観上からも勧められない。

東京都でも気候変動を中心にSDGsが進められている。SDGsの基本は人権などの社会問題にあるようだが、ソーラーパネルと人権の二つを考えると、東京都の得にはなりそうにない。

結局、中国メーカーの得になることだけは確かなようだ。

東京都も、都民のオピニオンを真摯に受け止め、ソーラーパネル設置義務化の廃止を含めたより良い対応をしていただきたいものだ

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変

-

公開質問状の背景 先週末の朝、私のところに標記の文書(小泉 進次郎氏への公開質問状)が舞い込んできた。発信者は、自民党自民党総合エネルギー戦略調査会会長代理で衆議院議員の山本 拓氏である。曰く、小泉環境大臣は9月17日、

-

中国の台山原子力発電所の燃料棒一部損傷を中国政府が公表したことについて、懸念を示す報道が広がっている。 中国広東省の台山原子力発電所では、ヨーロッパ型の最新鋭の大型加圧型軽水炉(European Pressurized

-

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原

-

米国では発送電分離による電力自由化が進展している上に、スマートメーターやデマンドレスポンスの技術が普及するなどスマートグリッド化が進展しており、それに比べると日本の電力システムは立ち遅れている、あるいは日本では電力会社がガラバゴス的な電力システムを作りあげているなどの報道をよく耳にする。しかし米国内の事情通に聞くと、必ずしもそうではないようだ。実際のところはどうなのだろうか。今回は米国在住の若手電気系エンジニアからの報告を掲載する。

-

はじめに 原子力発電は福一事故から7年経つが再稼働した原子力発電所は7基[注1]だけだ。近日中に再稼働予定の玄海4号機、大飯4号機を加えると9基になり1.3基/年になる。 もう一つ大きな課題は低稼働率だ。日本は年70%と

-

福島では、未だに故郷を追われた16万人の人々が、不自由と不安のうちに出口の見えない避難生活を強いられている。首都圏では、毎週金曜日に官邸前で再稼働反対のデモが続けられている。そして、原子力規制庁が発足したが、規制委員会委員長は、委員会は再稼働の判断をしないと断言している。それはおかしいのではないか。

-

関西電力大飯原発をはじめとして、各地の原発の再稼働をめぐって混乱が続いている。政府は再稼働を進めようとするが、地元の首長や住民の反対によって実現は不透明なままだ。そして5月5日に日本の全原発が停止した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間