気候変動による災害が50年で5倍って本当か?

RomoloTavani/iStock

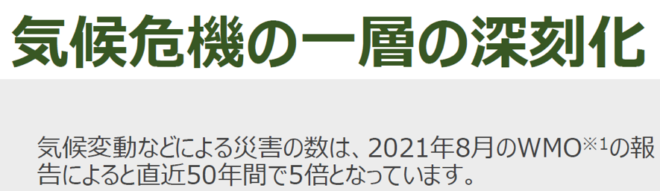

東京都の資料「2030年カーボンハーフに向けた取り組みの加速」を読んでいたら、「災害が50年間で5倍」と書いてあった:

これを読むと、「そうか、気候変動のせいで、災害が5倍にも激甚化したのか、これは大変だ」という印象になる。

ちなみに、この「50年で5倍」と言う表現はドイツなどの海外でもずいぶん流布しているようだ。

そんなはずはない、と思って引用されている世界気象機関(WMO)のホームページを見てみた。(ちなみにWMOは国連環境計画(UNEP)と共同でIPCCを傘下にしている国連機関である)。

たしかに、WMOのペッテリ・タアラス事務総長は昨年8月、「気候変動の結果、世界の多くの地域で気象、気候、水の極端な現象が増加しており、今後さらに頻度と深刻さが増すだろう」と宣言している。

そして、タアラス事務局長は、2020年に発表されたWMOの報告書に関連して、「気候変動、異常気象の増加、報告の改善により、気象災害の数は50年間で5倍になっている」と発言している。

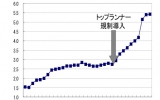

さてここで、この「報告の改善」という文言を覚えておこう。以下は、WMOの報告書で集計された気象・気候災害のグラフである。

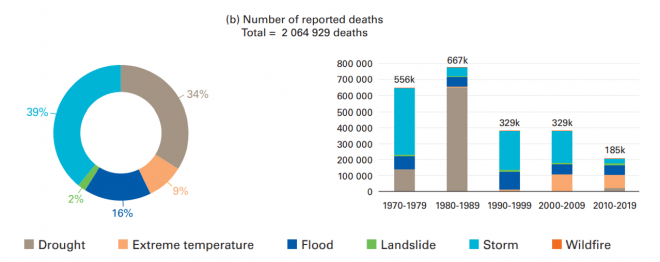

図 災害による死亡者数 世界計、報告ベース(WMO報告より)。

WMOの報告は、1988年にCentre for the Research on the Epidemiology of Disastersによって設立されたEmergency Events Database (EM-DAT) によって集められた災害データを主な根拠としている。EM-DATは、1900年から今日までの自然災害を集計し報告している。

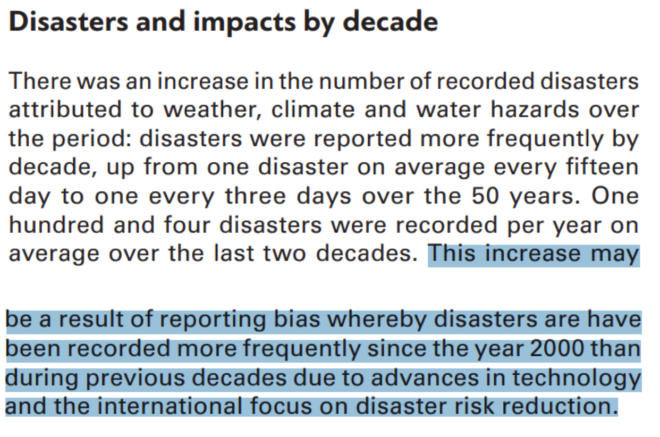

EM-DATは、1900年から今日までの自然災害を集計・報告しているが、データベースに含まれる災害が時とともに増加しているのは、世界各地での報告が改善された結果である可能性もあると、WMO報告の編集者は認めている(下記網かけ部):

WMO報告より

さてそれでは、「報告の改善」とは何か。これは世界の諸国の行政組織が整備されて、報告件数が増えた、ということだ。

これは災害自体が増えたということでは無い。

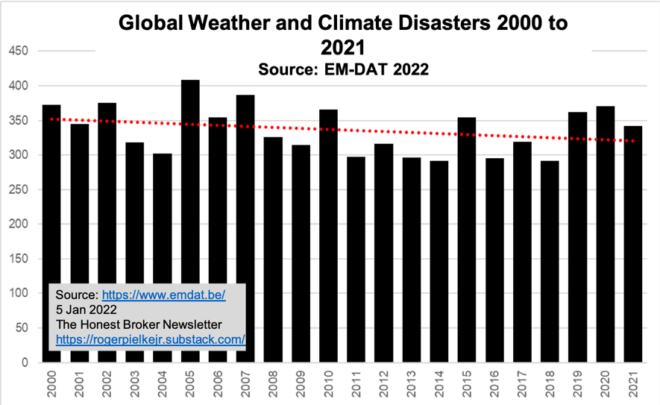

ところで、よくWMOの図を見ると、報告状況がよくなったとされる2000年以降はむしろ災害が減っているように見える。コロラド大学の災害専門家ロジャー・ピールキーは同じデータセットを使って以下を図示している。

図 ロジャー・ピールキーによる

ピールキーは書いている。

このデータは、2000年から2021年にかけて、世界の気象・気候災害の数が約10%減少したことを示している。これは非常に良いニュースで、従来の常識に全く反している」。「2000年以降が最もデータの信頼性が高いとされているが、2000年以降もカバー率は向上していると言ってよいだろう。だから、10%よりももっと減っている可能性がある。

ピールキーは続ける。

ただし、災害のデータを使って気象や気候の変化について何か言うのはやめたほうがよい。気候の変化を追うには、特定の気象や気候の変数のデータの方が常に適切だ。

災害というのは、自然現象で人々が被害を受けたときに記録される。ということは、世界がより豊かになり人口も増えるにつれ、より多くの財産が危険にさらされるようになり、災害も増えてきたのだ。

人類がより多くの家屋やインフラを悪天候で失うようになった理由は、これが主な理由だ。それで、災害の報告の件数も増えてきたのだ。

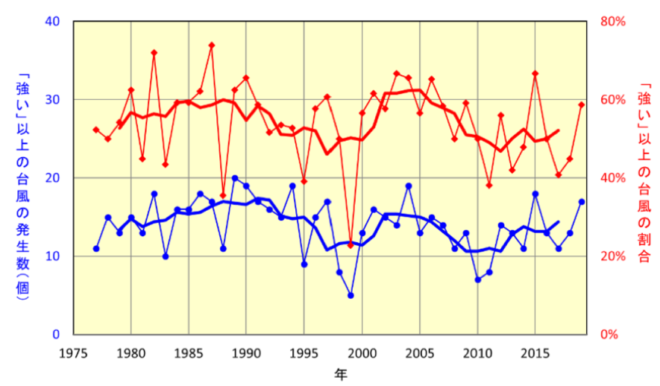

実際のところ、気候変動による災害が激甚化しているかどうかを議論したかったら、こういったデータこそ俎上に載せるべきなのだ(以前掲載したので、説明は割愛):

■

関連記事

-

北海道大学名誉教授 金子 勇 マクロ社会学から見る「脱炭素社会」 20世紀末に50歳を越えた団塊世代の一人の社会学者として、21世紀の課題はマクロ社会学からの「新しい時代の経済社会システム」づくりだと考えた。 手掛かりは

-

前稿で紹介した、石橋克彦著「リニア新幹線と南海トラフ巨大地震」(集英社新書1071G)と言う本は、多くの国民にとって有用と思える内容を含んでいるので、さらに詳しく紹介したい。 筆者は、この本から、単にリニア新幹線の危険性

-

6月8-9日のG7シャルルボワサミット(カナダ)では米国の保護主義をめぐって米国とそれ以外のG7諸国との見解が大きく対立した。安倍総理の仲介もありようやく首脳声明をまとめたものの、記者会見において米国の保護貿易措置に対す

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

GEPR編集部は、ゲイツ氏に要請し、同氏の見解をまとめたサイト「ゲイツ・ノート」からエネルギー関連記事「必要不可欠な米国のエネルギー研究」を転載する許諾をいただきました。もともとはサイエンス誌に掲載されたものです。エネルギーの新技術の開発では、成果を出すために必要な時間枠が長くなるため「ベンチャーキャピタルや従来型のエネルギー会社には大きすぎる先行投資が必要になってしまう」と指摘しています。効果的な政府の支援を行えば、外国の石油に1日10億ドルも支払うアメリカ社会の姿を変えることができると期待しています。

-

途上国の勝利 前回投稿で述べたとおり、COP27で先進国は「緩和作業計画」を重視し、途上国はロス&ダメージ基金の設立を含む資金援助を重視していた。 COP27では全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年ま

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間