IPCC報告の論点53:気候変動で病気は増えるのか?

前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。

hocus-focus/iStock

今回は人間の健康への気候変動の影響。

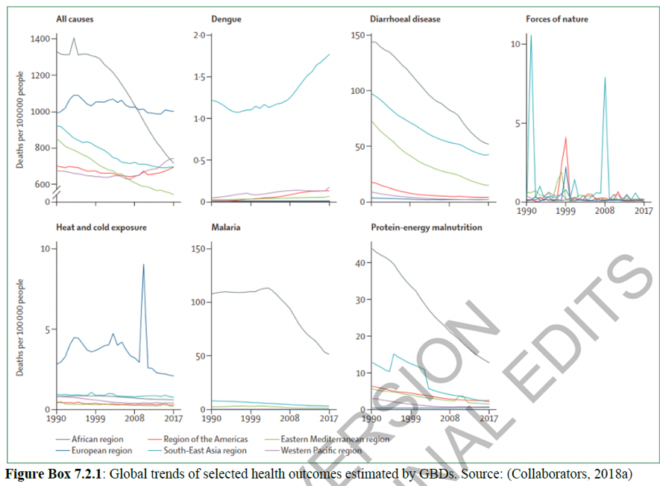

ナマの観測の統計として図示されていたのはこの図Box 7.2.1だけで、(気候に関連する)全要因、デング熱、下痢、自然災害、暑さおよび寒さ、マラリア、たんぱく不足の栄養失調の10万人あたりの死亡率が地域ごとに示してある。

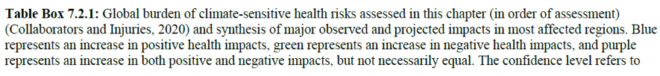

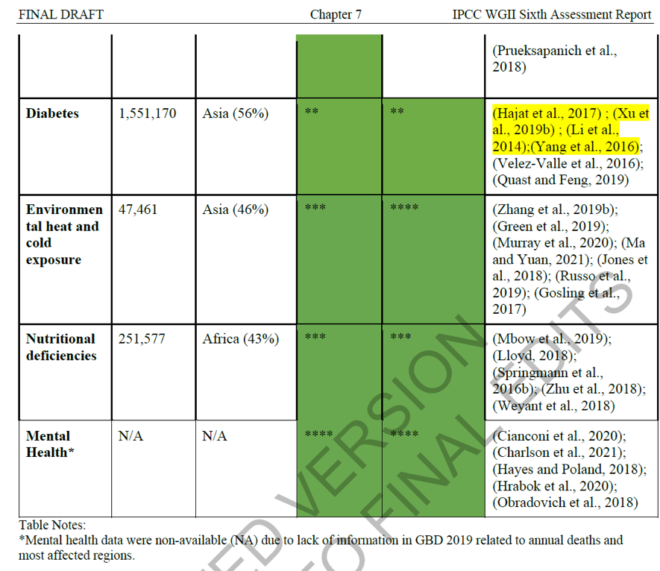

そして、ここにある健康リスクの多くが気候変動によって悪化する、ということが下記の表Box.7.2.1に図示してある。マラリア、デング、下痢などの病気ごとに、「気候変動によって悪影響がある可能性が高い」と判断されたものが緑色で塗ってある。(表の詳細な説明は省略)

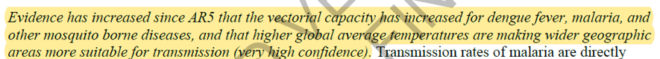

関連する本文を読んでも、「気候変動による気温上昇や降水量の増加によって、伝染病などにかかり易くなったり、下痢を起こしやすくなったりする」という趣旨のことが多く書いてある。例えばこのような箇所。

たしかに、暑くなったり、雨が増えたりすることで、ある病気が蔓延しやすくなる条件が揃うということはありうるだろう。

だが、図Box7.2.1をもう一度よく見てみよう。そのさい、この図は、縦軸がそれぞれ異なることに注意。

まず、全要因による死亡率は、とくにアフリカと東南アジアで激減してきた。下痢、マラリア、タンパク質不足による栄養失調もそうだ。

東南アジアのデング熱だけは顕著に増えているが、この縦軸は上限が2に過ぎず、下痢、マラリア、タンパク質不足などとは比べものにならない。

結局、起きていることはこうだ。気温がやや高くなり、降水量が変化したことで、死亡率がやや上がった疾病は存在するかもしれない。だが、経済成長に伴って、衛生状態、医療状態、栄養状態が改善したことで、気候に関連する死亡率は激減してきた。

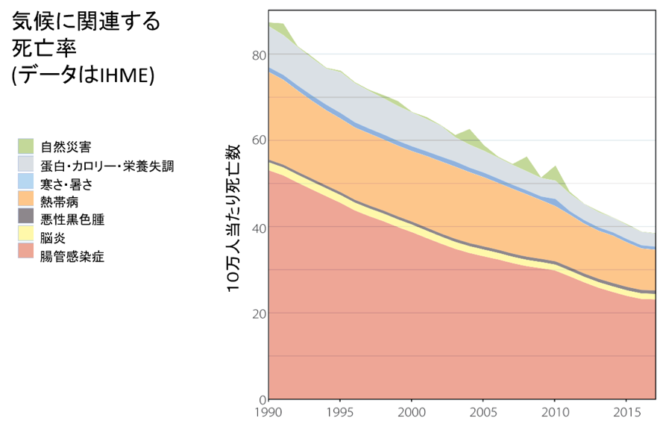

下図は、筆者は「地球温暖化のファクトフルネス」に掲載したものだ。

図 気候に関連する死亡数の推移(Goklany, 2020)

「地球温暖化のファクトフルネス」より

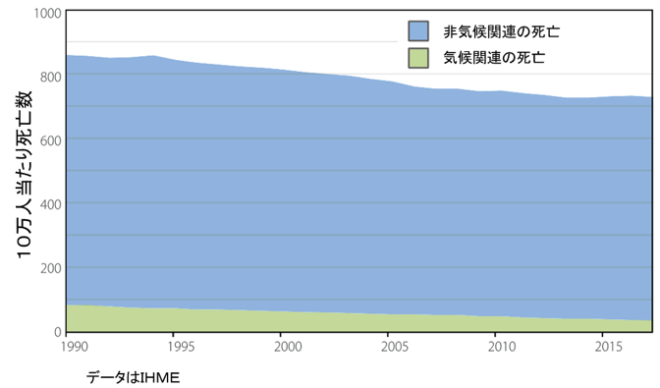

それに、そもそも、気候関連の死亡数は、死亡数全体から見ると少ない(下図)。

図 気候関連の死亡(Goklany, 2020)

「地球温暖化のファクトフルネス」より

死亡率全体が下がる中にあって、気候関連の死亡率については、それよりも速いペースで減少した。人類は、気候関連の死亡率については、他の死亡率よりも上手く対処して、減少させてきた。

地球温暖化はゆるやかに起きているが、この死亡率減少の傾向に陰りは出ていない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

・IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

・IPCC報告の論点㊽:環境影響は観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点㊾:要約にあった唯一のナマの観測の統計がこれ

・IPCC報告の論点㊿:この「山火事激増」の図は酷い

・IPCC報告の論点51:気候変動で食料生産が減っている?

・IPCC報告の論点52:生態系のナマの観測の統計を示すべきだ

■

関連記事

-

前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ない

-

大型原子力発電所100基新設 政府は第7次エネルギー基本計画の策定を始めた。 前回の第6次エネルギー基本計画策定後には、さる業界紙に求められて、「原子力政策の180度の転換が必要—原子力発電所の新設に舵を切るべし」と指摘

-

最近、自然災害を何でも気候変動のせいにするますます政治家が増えているが、これが一番深刻だ。 国連トップのグテーレス事務総長が述べている(筆者訳): 洪水、干ばつ、熱波、暴風雨、山火事は悪化の一途で、驚くべき頻度で記録を破

-

3月10日から久しぶりに米国ニューヨーク・ワシントンを訪れてきた。トランプ政権2.0が起動してから50日余りがたち、次々と繰り出される関税を含む極端な大統領令に沸く(翻弄される)米国の様子について、訪問先の企業関係者や政

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。(2013年12月2日)

-

福島第一原発事故による放射線被害はなく、被災者は帰宅を始めている。史上最大級の地震に直撃された事故が大惨事にならなかったのは幸いだが、この結果を喜んでいない人々がいる。事故の直後に「何万人も死ぬ」とか「3000万人が避難しろ」などと騒いだマスコミだ。

-

裁判と社会の問題を考える材料として、ある変わった人の姿を紹介してみたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間