不合理なエネルギー政策が大規模停電を招く

これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給の余裕率)が3%しかなかったので、供給能力が3%以上落ちると停電が起こることはわかっていた。

今は揚水発電で不足分を供給しているが、20時ごろにはそれも停止するので、絶対的な電力不足になると、計画停電が避けられない。

【引き続き #節電 にご協力をお願いいたします】

■揚水式水力発電所の発電可能容量(kWh)残量

17時点の揚水式水力発電所の発電可能容量(kWh)の残量です。

引き続き、節電へのご協力をお願いいたします。

<電気事業連合会「省エネ・節電お役立ち情報」>https://t.co/spR6AKZfmZ pic.twitter.com/iJJNrmdQTc— 東京電力パワーグリッド株式会社 (@TEPCOPG) March 22, 2022

ゆがんだ電力自由化で供給能力が激減した

こうなった根本原因は電力自由化である。もともと発送電分離は、規模の経済の大きい送電部門とそうでもない発電部門を分離し、発電部門を市場原理にゆだねるものだから、停電のリスクは増える。どこの国でも、自由化した直後には大停電が起こった。

しかし日本の電力自由化は、民主党政権によって原発の全面停止と同時に行われたため、市場原理が大きくゆがめられた。原発の停止で、電力供給の20%が失われ、それを高価なスポット価格のLNGで埋めたため、電気料金は1.5倍になった。

おまけに再エネ最優先で、40円/kWhという世界最高の価格でFIT(固定価格買い取り)を義務づけたため、太陽光発電に業者が殺到し、電力会社はそれを全量買い取るため、火力の稼働率が落ち、採算が取れなくなった。

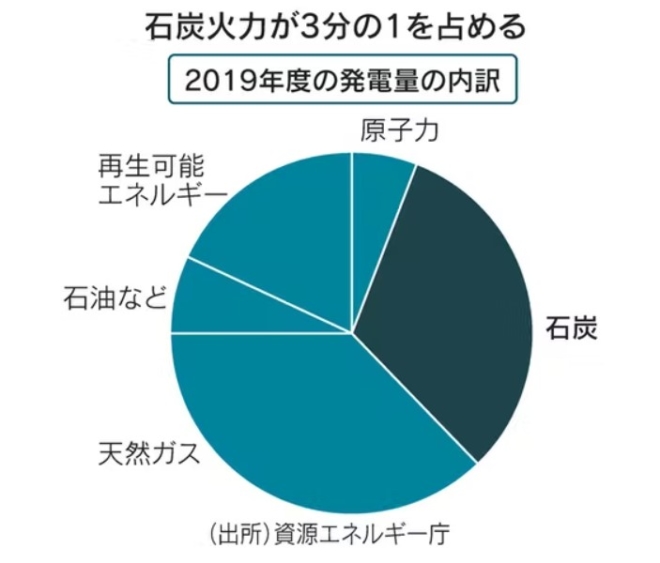

「石炭火力を100基減らせ」という経産省の政策

さらに脱炭素化のため、経産省は石炭火力の新設を制限し、2030年までに非効率な石炭火力を100基減らせと電力会社に指示したため、古い石炭火力が廃止された。これは全国に150基ある石炭火力の7割をなくせということで、ざっくりいうと日本の発電能力の20%が失われる。

日本経済新聞より

特に(採算の悪化と規制による)石炭火力の廃止が、供給不足の最大の原因である。再エネの使えない時間に供給するベースロード電源が不足したのだ。今ごろになって、エネ庁はあわてて「石炭火力を廃止するときは事前に役所に報告しろ」と朝令暮改の行政指導をしているが、電力会社がそれに従う義務はない。

電力自由化した今は、発電会社に供給責任はない。昼間に高い価格で買い取ってもらい、夜になったら供給できない太陽光の尻ぬぐいをする義務はないのだ。これは市場原理で電力を供給した当然の結果である。

このゆがみを是正するベストの対策は、原発の再稼動である。原子力規制委員会が設置変更許可しても運転していない原発が7基ある。これを動かすだけで、予備率は大幅に向上する。

もう一つの対策は、現在のエネルギー規制を見直すことだ。特に100年後の地球の平均気温を1℃下げるために現在の生活を危険にさらす脱炭素規制には合理的根拠がない。これを機会に、エネルギー基本計画を始めとする日本の不合理なエネルギー政策を抜本的に見直すべきだ。

関連記事

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

オーストラリアの東にあるグレートバリアリーフのサンゴ礁は絶好調だ。そのサンゴ被覆度(=調査地域の海底面積におけるサンゴで覆われた部分の割合)は過去最高記録を3年連続で更新した(図)。ジャーナリストのジョー・ノヴァが紹介し

-

多くのテレビ、新聞、雑誌が事故後、放射能の影響について大量に報道してきた。しかし伝えた恐怖の割に、放射能による死者はゼロ。これほどの報道の必要があるとは思えない。

-

エネルギー基本計画の主要な目的はエネルギーの安定供給のはずだが、3.11以降は脱炭素化が最優先の目的になったようだ。第7次エネ基の事務局資料にもそういうバイアスがあるので、脱炭素化の費用対効果を明確にしておこう。 「20

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

2023年1月20日、世界経済フォーラム(World Economic Forum。以下、WEF)による2023年の年次総会(通称「ダボス会議」)が閉幕した。「世界のリーダー」を自認する層がどのような未来を描こうとしてい

-

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor)は最近何かと人気が高い。とりわけ3•11つまり福島第一原子力発電所事故後の日本においては、一向に進まない新増設・リプレースのあたかも救世主のような扱いもされて

-

チャーミー大島先生との巡り会い 大島教授に最初にお会いしたのは、彼が立命館大学教授になって数年、岩波の〝赤本〟『原発のコスト』をもって華々しく論壇に登壇した直後の頃だった。原発の反対・推進が相まみえるパネル討論会でのこと

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間