政府は脱炭素など本気でめざしていない

kuppa_rock/iStock

ウクライナ戦争以前から始まっていた世界的な脱炭素の流れで原油高になっているのに、CO2排出量の2030年46%削減を掲げている政府が補助金を出して価格抑制に走るというのは理解に苦しみます。

ガソリン価格、172円維持 岸田首相「資源外交を積極展開」(2022年3月13日付時事通信)

岸田文雄首相は13日の自民党大会で、ウクライナ危機などの影響による原油価格の高騰に関し、「当面、ガソリン価格を172円に維持する」と表明した。石油元売り会社への補助金の上限額を1リットル当たり5円から25円に増額する措置などで実現を目指す。

価格抑えない給油所、現地調査へ 補助金効果上げ狙う(2022年2月10日付日経新聞)

萩生田光一経済産業相は10日の閣議後の記者会見で、政府のガソリン価格抑制策の効果が出ていない給油所を来週から現地調査すると明らかにした。石油元売りへの補助金で卸値が抑制されたのに店頭価格に反映しない理由を聞く。1月末の抑制策開始後も店頭価格の上昇が止まっておらず、効果を高めることをめざす。

化石燃料の価格が上がって消費量が抑えられれば炭素税と同じ効果になりますが、この程度(とても大変な状況ですが、まだ始まったばかり、という意味です)の価格上昇で補助金を出して右往左往しているということこそが、政府が本気で脱炭素なんてめざしていないということの表れです。

もしも本気で政府が脱炭素をめざすのであれば、補助金(=これも国民の血税です)を出して価格を抑制するのではなく、必要なコストを説明した上で国民に納得してもらわなければなりません。さらに言えば、今後も原油や電力等の価格が高騰することを国民へ説明するとともに、原発再稼働や石炭火力発電の利用拡大といったエネルギーコスト上昇の回避策もきちんと示して政策の選択肢を与えるべきです。

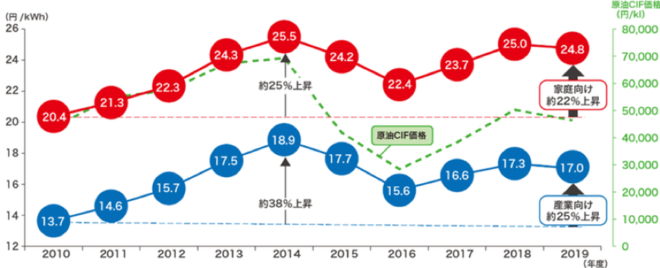

過去10年間の電気料金は家庭向けで約22%、産業向けで約25%も上昇しています。要因は、東日本大震災における福島第一原発事故を受けて原子力発電所を停止し、代わりにLNG火力発電を増やしたためです。

出典:資源エネルギー庁

電気料金の高騰は国民(特に生活が苦しい弱者)を苦しめますし、日本の真夏・真冬の猛暑厳冬は生死にかかわる重大問題です。

産業界(特に中小企業)にとっても、利益を圧迫し国際競争力や雇用に影響します。企業経営で考えると、購入電力のコストアップに加えて、生産や事業活動に直接寄与しない太陽光発電の設置やカーボンオフセットなどによってさらに高コスト体質になってしまいます。価格転嫁ができればよいのですが、化石燃料そのものであるガソリンがこんな状況では、B2B、B2Cを問わずあらゆる製品・サービスの価格上昇を認めてくれる顧客はほとんどいないはずです。

政府はこうした説明を先送りするばかりですので、国会議員の皆さんにはぜひ参院選の論点にしていただき国民的な議論を深めてほしいものです。

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関GEPRはサイトを更新しました。

-

11月9日、米国の環境団体「憂慮する科学者連盟」(UCS:Union of Concerned Scientists)が非常に興味深い報告書を発表した。「原子力発電のジレンマ-利潤低下、プラント閉鎖によるCO2排出増の懸

-

政府は今年6月にグリーン成長戦略を発表した。ここでは「環境と経済の好循環」を掲げ、その手段としてカーボンプライシング(炭素税)をあげているが、本書も指摘するようにこのメッセージは矛盾している。温暖化対策で成長できるなら、

-

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開

-

けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間