ポリコレ化する科学

piyaset/iStock

いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。

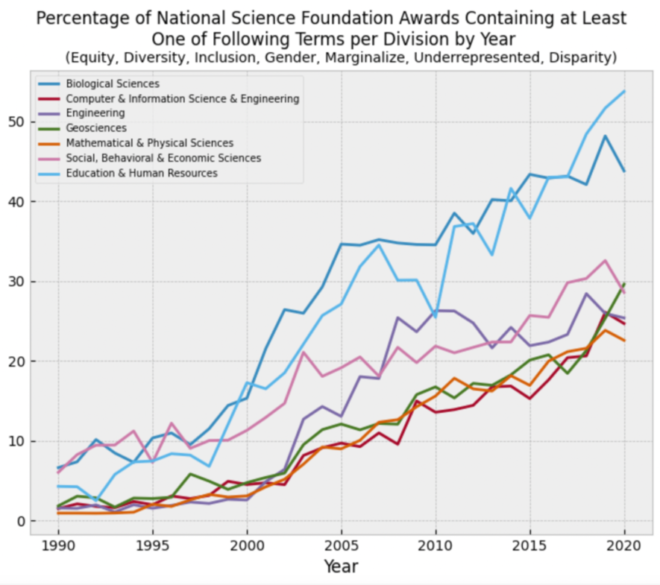

方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞した際の「要約」に含まれる、さまざまな政治用語の頻度を数えた。

具体的には、各アブストラクトに7つの政治用語のうち少なくとも1つが含まれているかどうかに注目した。「エクイティ(=公平)」、「ダイバーシティ」、「インクルージョン」、「ジェンダー」、「マージナライズ(=差別)」、「アンダーレプリゼント」、「ディスパリティ」。なお各用語の変種(例:「inclusive」や「inclusivity」)も含めた。

全米科学財団は独立した連邦機関であり、年間予算は85億ドルに上る。米国の大学の基礎研究に対する連邦政府の資金提供の4分の1を占めている。

結果は以下のようになった。それぞれの線は異なる科学分野に対応している。

このように、すべての科学分野において、政治用語の使用頻度が大幅に増加している。

2020年の時点で、全要約の半数以上が7つの用語のうち少なくとも1つを含んでいる!

さすがに「数学・物理学」は最も少ないが、それでも、20%以上の要約が、いずれかの政治用語に言及している。

NSFの要約には必ず「より広範な影響(Broader Impacts)」というセクションがあり、研究者は自分の研究の意義を説明しなければならない。

上記の7つの用語のいずれかに要約で言及しているすべての論文が、それ自体、イデオロギー的な研究プロジェクトに対応しているかというと、必ずしもそうではない。多くの場合、研究者たちは「Broader Impacts」の部分に、論文が受賞する可能性を高めるために、あれこれ政治的な用語を詰め込んだに過ぎないと推察される。

だが、いまや物理や数学の研究者であっても、社会運動家の政治用語を使って研究の意味を説明しないといけないようだ。

このような状態で、果たして、政治から自由な純粋な科学的探究など、出来るのだろうか?

■

関連記事

-

本年5月末に欧州委員会が発表した欧州エネルギー安全保障戦略案の主要なポイントは以下のとおりである。■インフラ(特にネットワーク)の整備を含む域内エネルギー市場の整備 ■ガス供給源とルートの多角化 ■緊急時対応メカニズムの強化 ■自国エネルギー生産の増加 ■対外エネルギー政策のワンボイス化 ■技術開発の促進 ■省エネの促進 この中で注目される点をピックアップしたい。

-

2024年11月9日20時22分、四国電力管内で最大36万5,300戸の停電が発生した。今回の停電は、送電線が停止してその先に電気が送れなくなったことによるものではなく、他電力との連系線の制御がうまくいかず、四国管内の需

-

よく日本では「トランプ大統領が変人なので科学を無視して気候変動を否定するのだ」という調子で報道されるが、これは全く違う。 米国共和党は、総意として、「気候危機説」をでっちあげだとして否定しているのだ。 そしてこれは「科学

-

運転開始から40 年前後が経過している原子炉5基の廃炉が決まった。関西電力の美浜1、2号機、日本原子力発電の敦賀1号機、中国電力島根1号機、九州電力玄海1号機だ。これは40年を廃炉のめどとする国の原子力規制のルールを受けたものだ。ただしこの決定には問題がある。

-

三菱商事グループが、千葉県銚子沖と秋田県能代・由利本荘沖で進めていた洋上風力発電事業からの撤退を調整している、というニュースが報じられた。 三菱商事、国内3海域の洋上風力撤退を表明 コスト上昇、採算取れず 2021年の第

-

いまだにワイドショーなどで新型コロナの恐怖をあおる人が絶えないので、基本的な統計を出しておく(Worldometer)。WHOも報告したように、中国では新規感染者はピークアウトした。世界の感染はそこから1ヶ月ぐらい遅れて

-

気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている

-

厄介な気候変動の問題 かつてアーリは「気候変動」について次の4点を総括したことがある(アーリ、2016=2019:201-202)。 気候変動は、複数の未来を予測し、それによって悲惨な結末を回避するための介入を可能にする

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間