IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Nastco/iStock

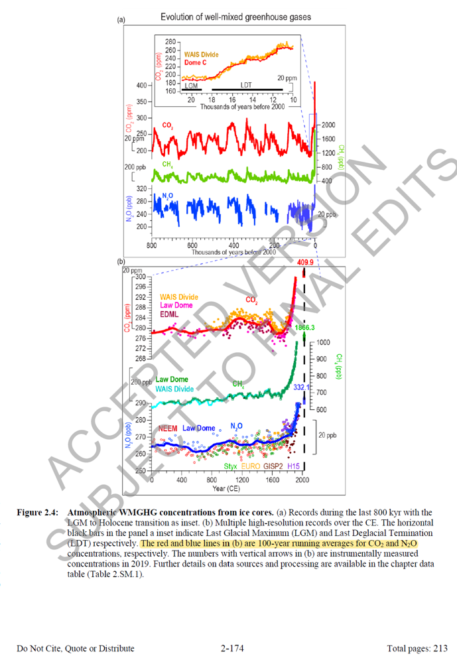

IPCC報告を見ると、産業革命前(1850年より前)は、過去2000年ほどにわたり大気中のCO2濃度は280ppm程度でほぼ安定していて、変動幅はせいぜい数ppmだった、としている(図1)。そして、人為的なCO2排出が無い限り、CO2濃度は安定していた、とする。

だが、大気と陸地・海洋は毎年約800ギガトンものCO2(=CO2濃度にすると約100ppm相当)をやりとりしているので、こんなにぴったりバランスが取れていた、というのは不思議な気がする。

図1:CO2濃度(WAIS Divide, Dome C, EDML。いずれも南極の観測地点)

IPCC報告より

そこで図1に異論を唱えているのは、地質学者のハノンである。

図1のCO2濃度はいずれも南極のアイスコアに基づくものだ。アイスコアとは、ボーリングで縦に穴を掘って取り出した氷のことである。その中に閉じ込められたCO2濃度を測定することで、過去の大気のCO2濃度を推計する。

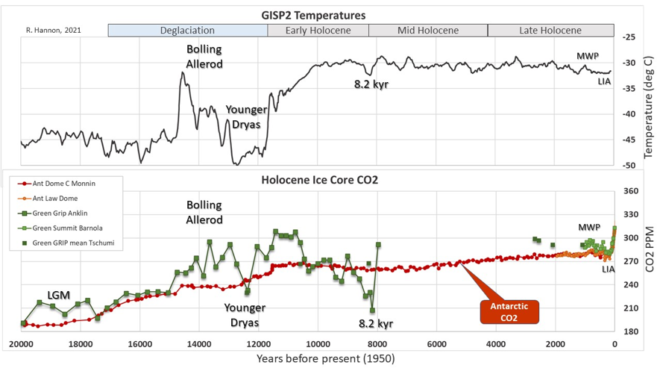

ハノンは、グリーンランドのアイスコアによればCO2の変動はもっと大きい、と指摘する(図2)。

そして興味深いことに、気温の変化とグリーンランドの気温の変化は対応している。(特に図中のBolling Allerod, Younger Dryas, 8.2kyrの3時点に注目)。ところが、南極のデータは平らなままで、この3時点でもあまり変動を示さない。

図2:(上)グリーンランドの気温。アイスコアの同位体分析に基づく推計

(下)アイスコアに基づくCO2濃度の推計。赤、橙の”Ant..” は南極のデータ。緑色の”Green..”はグリーンランドのデータ。ハノンによる。

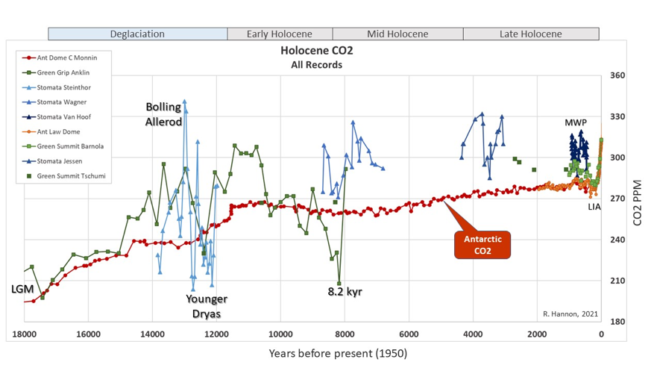

さらに、CO2濃度の推計手法には植物の「気孔」の分析がある。

CO2濃度が低いと、植物は多くのCO2を取り入れるために気孔の数を増やす(きっと息苦しくなるのだろう!)。逆にCO2濃度が高いと、CO2の取り込みは容易になるので、植物は余計な水分の蒸発を抑えるために、気孔の数を減らす(きっと喉が渇くのだろう!)。

だから、地面を掘って、地層中の植物の気孔の数を測定すると、過去のCO2濃度を推計できる。

図3は3種類全てのデータをまとめてプロットしたもの。南極のデータは変動が乏しいが、グリーンランドアイスコアのデータと気孔データは変動が大きく、しかも挙動がよく似ている。Bolling Allerod, Younger Dryas, 8.2kyr3時点でも、上下方向への動きは大きく、しかも符号が一致している。

図3:CO2濃度の推計。青系の三角形で”Stomata..”とあるのは気孔分析による推計。赤系でAnt..とあるのは南極アイスコアのデータ。緑系でGreen..とあるのはグリーンランドアイスコアのデータ。ハノンによる。

IPCC報告では南極のデータがもっとも信頼できるとして、グリーンランドや気孔のデータは無視している。

しかし、むしろ南極のデータに平滑化(smoothing)等の問題があり、実際にはCO2濃度は大きく変動してきており、ここ100年のCO2の急増程度のことは、過去にも自然現象として起きていたのではないか、とハノンは指摘する。

グリーンランド、気孔について、もっとデータを集めれば、より詳しくCO2の挙動が分かるのではないか。これについては、これまで気孔のデータは不当に軽視されてきたという指摘もある。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

■

関連記事

-

以前、米国のメディアは分断されており、共和党寄りのFox News等と、民主党系のCNN、MSNBC、ABC、CBS、およびNBC等に分かれていて、有権者はそれぞれ自分の属する党派のニュースが正しいと信じる傾向にあること

-

オーストラリア海洋科学研究所が発表した、グレートバリアリーフのサンゴの被覆面積に関する最新の統計は、グレートバリアリーフの滅亡が間近に迫っているという、60年にわたる欠陥だらけの予測に終止符を打つものだ ピーター・リッド

-

・本稿では先月に続いて2020年度に迫ったFIT法の抜本改正をめぐる議論の現状を紹介したい。具体的には、5月30日、6月10日にそれぞれ開かれた第14回・第15回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

-

現在ある技術レベルでは限りなく不可能に近いだろう。「タイムマシン」があれば別だが、夏の気温の推移、工場の稼動などで決まる未来の電力の需要が正確に分からないためだ。暑く、湿度が高い日本の夏を、大半の人はエアコンなく過ごせないだろう。そのために夏にピークがくる。特に、8月中旬の夏の高校野球のシーズンは暑く、人々がテレビを見て、冷房をつけるために、ピークになりやすい。

-

原子力発電は「トイレの無いマンション」と言われている。核分裂で発生する放射性廃棄物の処分場所が決まっていないためだ。時間が経てば発生する放射線量が減衰するが、土壌と同じ放射線量まで減衰するには10万年という年月がかかる。

-

1月12日の産経新聞は、「米マクドナルドも『多様性目標』を廃止 トランプ次期政権発足で見直し加速の可能性」というヘッドラインで、米国の職場における女性やLGBT(性的少数者)への配慮、『ポリティカルコレクトネス(政治的公

-

8月中旬、ジャカルタで第2回AZEC(アジア・ゼロ・エミッション共同体)閣僚会合が開催された。 AZECは脱炭素化を推進するアジア諸国による枠組みとして岸田首相が2022年1月の施政方針演説で提唱したものであり、日本の技

-

次にくる問題は、国際関係の中での核燃料サイクル政策の在り方の問題である。すなわち、日本の核燃料サイクル政策が、日本国内だけの独立した問題であり得るかという問題である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間