解説・IEAロードマップ② :エネルギー経済指標

田中 雄三

国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップです。

smshoot/iStock

本稿は、日本の国情に応じた実質ゼロのシナリオを作成するため、IEAの考え方を解説したものです。

(前回:解説・IEAロードマップ①)

2. 主なエネルギー経済指標

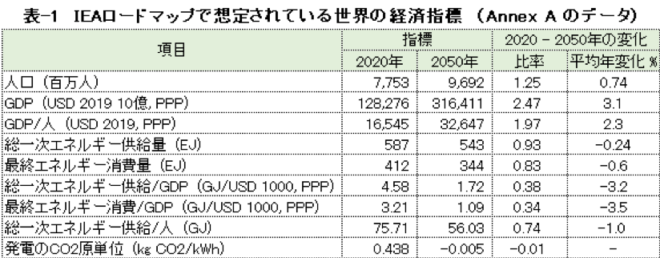

IEAロードマップの定量的イメージを示すため、2020年から2050年の世界の主なエネルギー経済指標を紹介します。

(1) 経済成長

IEA-NZEでは、排出量実質ゼロにより経済成長が抑制されないシナリオになっています。表-1に、IEA-NZEにおける2020年と2050年の主な経済指標とその比率、平均の年間変化率を示しました。IEA-NZEのAnnexに掲載されている細かいデータですが、2020年と2050年の大きい変化を認識して下さい。2020年と2050年で人口は25%増加し、GDPは約2.5倍になる想定です。人口一人当たりのGDPは2倍になります。

経済成長しつつ実質ゼロを達成するため、2050年までにエネルギー効率を大幅に向上させることが必要になります。GDP当たりのエネルギー消費量は、Energy Intensity of GDPと呼ばれエネルギーの経済効率を示す指標です。GDP当たりの総一次エネルギー供給量と最終エネルギー消費量は、2020年に比べた2050年の比率は各々0.38と0.34に大幅に低下する想定です。0.34に低下させるには、30年間にわたり毎年3.5%低減することが必要ですから、その達成は大変なことです。但し、概して先進国では人口は減少し、エネルギー効率を高める余地も少ないと思います。経済成長もエネルギー効率の向上も、主に発展途上国に求められることです。

実質ゼロと経済成長が両立する前提は、実質ゼロにより経済成長が抑制されないと主張する人たちの考えに従ったものと思われます。しかし、IEAがそれを信じているかは疑問です。普通に考えれば、実質ゼロを目指すことでエネルギー消費が抑制されるのですから、先進国は現在の豊かさをある程度犠牲にし、これから豊かになろうとしている発展途上国は経済成長が大幅に遅れると考えるべきでしょう。

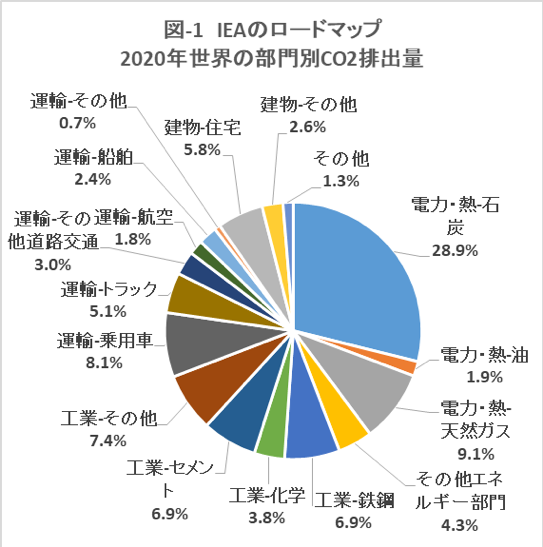

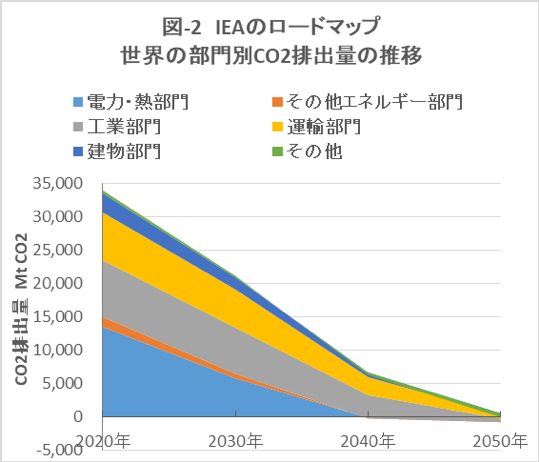

(2) CO2排出量

図-1に2020年世界の各部門の主な内訳のCO2排出比率、図-2に2050年にCO2排出量がほぼゼロになるまでの推移を示しました。

図-1で電力・熱部門と石油精製などのその他エネルギー部門の合計であるエネルギー部門は、2020年のCO2排出量の44%を占めています。他部門で消費する電力のCO2を含んでいるので多くなるのは当然です。工業部門が25%、運輸部門が21%、建物部門が8%などです。

工業部門では、鉄鋼業とセメント製造が各々6.9%と多いことが注目されます。鉄鋼業の高炉でも、セメント製造での石灰石の焼成でも、プロセス由来のCO2が発生します。CO2を排出削減する種々の技術開発が実施されていますが、CO2量を大幅に減らすことは難しく、IEA-NZEでは削減できないCO2にCCUSを適用する構想になっています。

各国のCO2排出量を比較する場合には、エネルギー多消費産業の有無が重要になります。例えば、自国の鉄鋼業を止めてCO2排出量を減らしても、世界全体の鉄鋼需要が減るわけではなく、鉄鋼生産がエネルギー効率の低い国に移行すれば、世界全体のCO2排出量は増加します。

(3) 電源構成

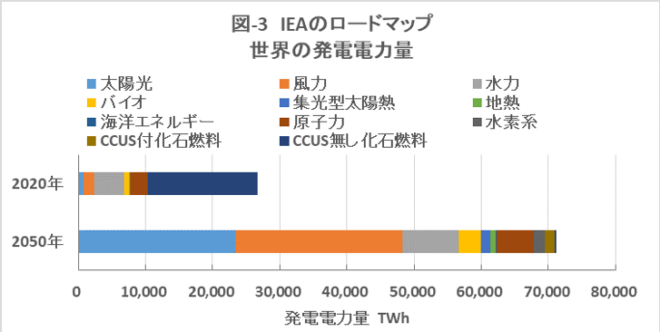

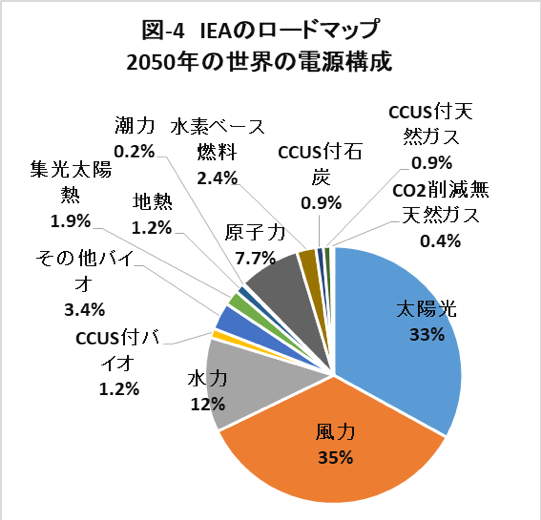

図-3は2020年と2050年の世界の発電電力量、図-4は2050年の世界の電源構成です。

図-3で、2050年の発電電力量は2020年の約2.7倍に増加しています。消費エネルギーの電力化が図られるためです。増加分は主に、太陽光発電と風力発電ですが、水力発電と原子力も各々1.9倍、2倍に増加する想定になっています。

図-4の2050年の電源構成では、太陽光と風力がおよそ3分の1ずつで、発電出力を調節できる電源が残りの3分の1を占めています。水力と原子力の合計は20%で、その他、各電源の比率は小さいのですが、バイオ、水素、地熱、CCUS付化石燃料などが合計で約10%を占めています。発電変動の点から、太陽光発電や風力発電の比率が過剰に大きくなること避けた想定と思われます。但し、この電源構成は、世界全体のものであり、各国の電源構成はその国の再生エネルギーの賦存量などに応じて計画されるため、太陽光発電などの比率が過剰に高くなる国も生じるでしょう。

(4) 総一次エネルギー供給

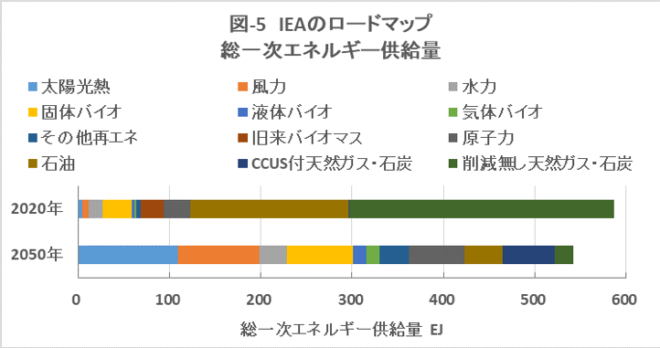

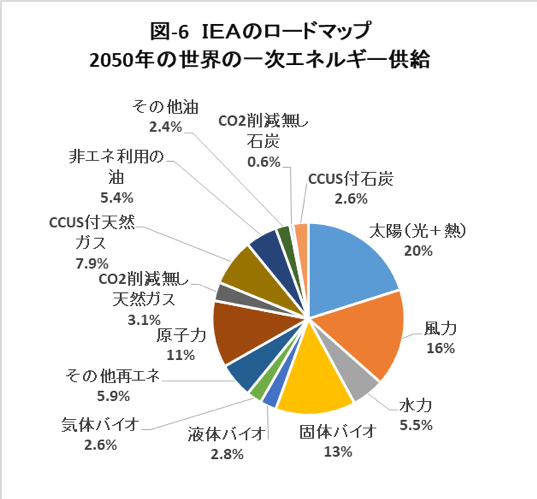

図-5は2020年と2050年の世界の総一次エネルギー供給量、図-6は2050年のエネルギー別の総一次エネルギー供給量の比率です。

図-5で2020年に比べ、2050年の一次エネルギー供給量は8%少なくなっています。しかし、それは実質的なエネルギー消費の低減分ではありません。

前記のようにIEA-NZEは、経済成長のもとで実質ゼロを達成するシナリオです。表-1に示したように、2020年と比較して2050年のGDP当たりの一次エネルギー供給量比率は0.38に、人口当たりでは0.74に大きく減少する想定になっています。実行はなかなか難しいと思われますが、主に発展途上国の課題となるでしょう。

2020年に79%を占めていた化石燃料の合計は、図-6から分かるように、2050年には22%に減少しますが、思いのほか多い印象です。天然ガスや石油系燃料など、非燃焼用途を含め、どうしても削減できない用途がかなりあるためと思います。なお、水素は、天然ガスや電力などから生産される二次エネルギーのため、一次エネルギー供給には示されません。

(5) 最終エネルギー消費

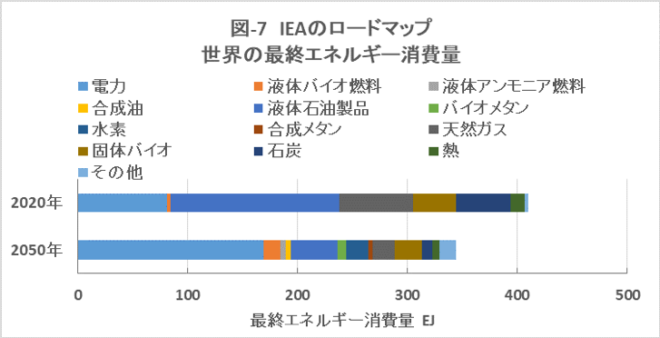

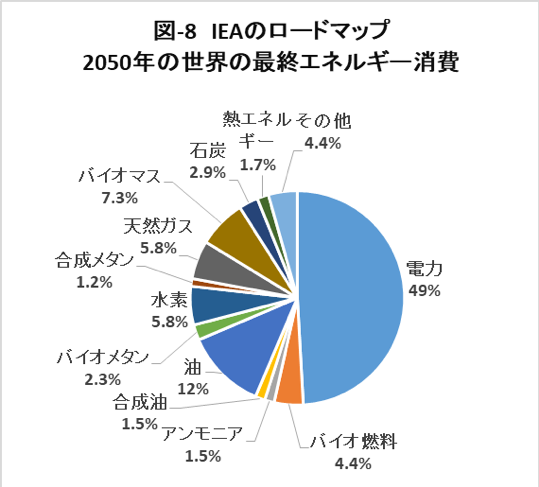

図-7は2020年と2050年の世界の最終エネルギー消費量、図-8は2050年のエネルギー別の最終エネルギー消費量の比率です。

図-7で2050年の最終エネルギー消費量は、2020年より17%少なくなっています。総一次エネルギー供給量と同様に、それが実質的なエネルギー消費の低減分ではなく、GDP当たりの最終エネルギー消費量の比率では、2050年の値は2020年の34%に大幅に減少する想定です。

図-8に示す2050年の最終エネルギー消費で、電力は約半分です。IEAは経済負担を少なくする点から、電力化が難しい用途は無理をせずに、脱炭素燃料やCCUS付き化石燃料を使用する方法を選択したものと思います。それらの燃料消費の用途には、鉄鋼、セメントなどの工業プロセス用途、航空機、大型船舶、長距離輸送の大型トラックの一部などが含まれています。

IEA-NZEの記載は、IEAが毎年発行しているWorld Energy Outlookのような将来予測ではないことに注意が必要です。実質ゼロ達成のため、技術的に最も実現可能で、費用対効果が高く、社会的に受け入れられるとIEAが考えた方法を示したものです。それでも、その実現の経路は狭く非常に困難なままであり、その実現のためには、全ての関係者が今年以降行動を起こすことが必要と記されています。

次回:「解説・IEAロードマップ③」に続く

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本稿に関連し、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」もご参照下さい。

関連記事

-

地球温暖化問題は、原発事故以来の日本では、エネルギー政策の中で忘れられてしまったかのように見える。2008年から09年ごろの世界に広がった過剰な関心も一服している。

-

11月11日~18日にかけてボンのCOP23に行ってきた。パリ協定の詳細ルールは2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されるCOP24で合意を目指すことになっている。このため今回のCOPはストックテーキングとの位置づ

-

大変残念なことに、金融庁は2027年度から上場企業へCO2排出量などのサステナビリティ情報開示を義務化する方向で動いています。 サステナビリティ開示、保証基準策定へ議論 金融庁 金融庁は12日、一部上場企業に義務化される

-

放射線の線量データが公表されるようになったことは良いことだが、ほとんどの場合、その日の線量しか表示しない。データの価値が半減している。本来、データは2つの意味を持っている。一つはその日の放射線量がどうなのかということ。2

-

EUタクソノミーとは 欧州はグリーンディールの掛け声のもと、脱炭素経済つまりゼロカーボンエコノミーに今や邁進している。とりわけ投資の世界ではファイナンスの対象がグリーンでなければならないという倫理観が幅を効かせている。

-

基数で4割、設備容量で三分の一の「脱原発」 東電は7月31日の取締役会で福島第二原発の全4基の廃炉を正式決定した。福島第一原発事故前、我が国では54基の原発が運転されていたが、事故後8年以上が経過した今なお、再稼働できた

-

札幌医科大学教授(放射線防護学)の高田純博士は、福島復興のためび、その専門知識を提供し、計測や防護のために活動しています。その取り組みに、GEPRは深い敬意を持ちます。その高田教授に、福島の現状、また復興をめぐる取り組みを紹介いただきました。

-

小泉進次郎環境相の発言が話題になっている。あちこちのテレビ局のインタビューに応じてプラスチック新法をPRしている。彼によると、そのねらいは「すべての使い捨てプラスチックをなくす」ことだという。 (フジテレビ)今回の国会で

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間