水素発電で火力発電を代替するという幻想

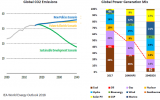

政府の第6次エネルギー基本計画(案)では、2030年までにCO2排出量を46%削減する、2050年までにCO2排出を実質ゼロにする、そのために再生可能エネルギーによる不安定電源を安定化する目的で水素発電やアンモニア発電、炭酸ガス回収貯留(CCS)付き火力発電を大幅に導入して、石炭・LNG(液化天然ガス)発電に置き換えるという政策を取ろうとしています。また、太陽光発電の余剰電力を水素やアンモニア製造に回して貯蔵し、夜間・曇・雨時の発電用に供給するという政策も意図されています。

この政策に対応して、水素の供給量目標は、2030年300万トン、2050年2000万トンと掲げられています。

style-photography/iStock

目標に組み込まれている各種の発電技術は、あたかもすぐに大規模に実用化でき、国レベルのCO2排出を何割も削減できるかのように表現されていますが、実際は、基本技術さえ開発途上であり、これから実証試験を行って大規模化の技術を確立して行かなければならないものです。更に、実現できた設備の運転・維持にどれだけのCO2を排出するかを評価しなければならない段階にあります。

ここでは、水素発電で石炭火力発電やLNG火力発電を置き換え、CO2排出をゼロに持って行く場合を考えてみます。

まず、CO2排出が最も多い石炭火力発電を水素発電に切り替える場合です。

日本での火力発電用石炭消費量(2018年)は約1億1100万トンです。石炭の発熱量は、6900kcal/kg 注1)ですので、年間総発熱量は7.7x10の14乗kcalです。水素の発熱量は、34000kcal/kg ですから、石炭と同じ熱量を出すためには、年に2260万トンの水素が必要です。

2050年までに現在の石炭消費量をゼロにしていくためには、水素発電用の水素を2260万トン供給できるようにする必要があるわけですが、エネルギー基本計画では2050年に水素を2000万トン供給するという目標になっており、この数字だけで既に水素が不足するという計算になります。

火力発電では、LNG火力も大きな割合を占めています。LNG火力発電も水素発電に置き換えなければ、CO2の排出はゼロになりません。

日本でのLNGの発電用消費量(2019年)は約4800万トンです。LNGの発熱量は13000kcal/kgですので、年間発熱量は6.2x10の14乗kcalです。水素の発熱量は34000kcal/kgですから、LNGと同じ量の熱量を出すためには、年に1800万トンの水素が必要です。

石炭火力とLNG火力の両方を水素発電に置き換えるには、4060万トンの水素が必要であり、2050年目標の水素供給量2000万トンでは、発電量の半分も担えないことになります。

つまり、CO2排出をゼロにはできません。

以上のように、2050年目標の水素供給量2000万トンという数字は、それを全量水素発電に供給しても火力発電の半分を代替できる程度です。電気自動車用に大量に必要となる水素燃料電池用の水素供給を行う余力は全く無いということになります。

これらを纏めると、2050年カーボンニュートラル目標を達成するためには、発電用に使う水素量を減らし、その分を自動車用水素燃料電池に振り向け、発電分野のC02排出削減には原子力を使うのが合理的であるということになります。

日本の経済力を維持し、エネルギーや食糧、ワクチンなどの輸入を可能にするだけの資金を確保するためには、エネルギーの安定供給とリーズナブルな価格による産業力の維持が重要であり、原子力の活用が不可欠な条件になると考えられます。第6次エネルギー基本計画(案)の中の、「可能な限り原発依存度を低減」という文言を削除し、「可能な限り原発を活用する」という文言を入れて、現時点から原子力の再稼働・新増設・リプレースを推進していかなければ、次世代の若者の活躍の場を提供することはできないと考えられます。

注1)「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数(資源エネルギー庁2018年度改訂)」によると、石炭の発熱量は、28.7MJ/kg = 28.7X106J/kgx0.24cal/J = 6.9x106cal/kg=6.9x103kcal/kg =6900kcal/kg

関連記事

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

今年の新米が出回り始めた。 JAの提示した令和7年度産米の概算金は、例えば1等米60kgあたりで銘柄米のコシヒカリで2万5200円などと、軒並み昨年度の1.6倍以上になっている。 ちなみに、これだと5kgあたり2100円

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

東京大学大学院情報学環准教授/東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員 開沼 博 3.11以来、処分方針が定まらず棚上げされてきたいわゆる「処理水」(東京電力福島第一原子力発電所で発生した汚染水を多核種除去設備等で処理し

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

本年11月の米大統領選の帰趨は予測困難だが、仮にドナルド・トランプ氏が勝利した場合、米国のエネルギー・温暖化政策の方向性は大きく変わることは確実だ。 エネルギー温暖化問題は共和党、民主党間で最も党派性の強い分野の一つであ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間