筋金入りの原発ゼロ総裁候補:河野太郎

総裁候補の原発観

今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めることで原発を死に至らしめるというものである。

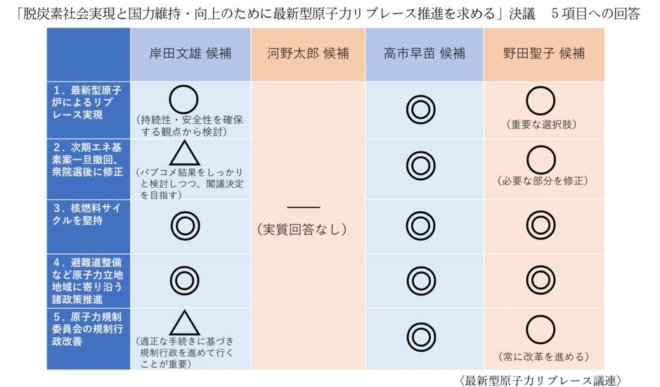

なお、総裁選を睨んで自民党のリプレース議連が実施したアンケートへの回答は下表の通りである。河野太郎氏からは実質回答なしとなっている。

©️リプレース議連事務局長滝波宏文氏のFBより

河野太郎氏とは

河野太郎氏とは3.11後に発足した〝みんなのエネルギー・環境会議〟で顔を合わせたし注3)、私が編集幹事を務める日本原子力学会誌ATOMOΣに寄稿をお願いしたこともある注4)。その後、衆議院議員会館の地下のカフェでばったり会って挨拶した際「原子力の専門家の中で、なぜ澤田さんだけトリウム熔融塩炉はものにならないといっているのか?」と聞かれたことがある。拙著をきちんと読んでいたのである。細部までよく咀嚼をされているなあと感心した。

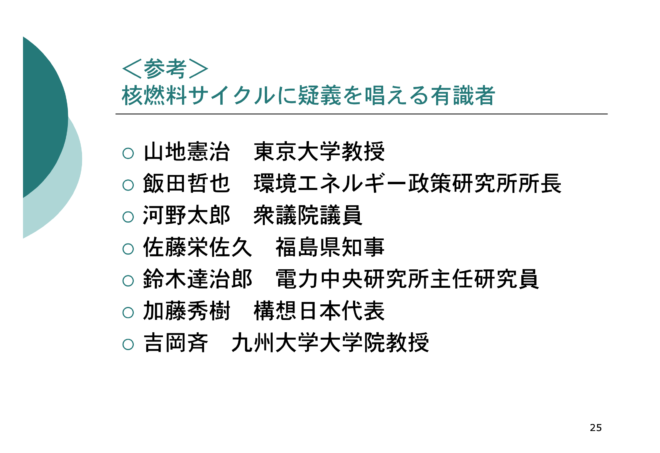

また、反原発の世間的リーダーである飯田哲也氏(私はTVやYouTubeなどで何度となく討論した仲である)と河野氏がかねて親密な関係であることは知る人ぞ知る事実である。

「19兆円の請求書」

河野氏が核燃料サイクルに反対する論拠の一つは、核燃料サイクルの運用コストが高すぎるとすることである。2004年に、いわゆる「19兆円の請求書」が世間に流出しひと騒ぎになったことがある。

当時の概算では40年間の原発の稼働によって得られる電気料金が約600兆円とされていたので、この19兆円とする核燃料サイクルの運用コストは電気事業の規模からすれば決して高いものではない。

しかし、庶民感覚からすれば19兆円は途方もなく莫大な金額に思えるので、この〝請求書〟が霞が関の官僚によって隠蔽されていたものの流失したという経緯もあって一大スキャンダル風に報じられた。この請求書は、官僚と有識者の合作であった。

官僚チームは核燃料サイクルストップ「経産4人組」とも称され、2013年9月号週刊ポスト「幻の脱原発クーデター」によると、〝原子力政策課長の安井正也と市場整備課長の紀村英俊の下、市場整備課長補佐の伊原智人や原子力政策課長補佐の山田正人たち若手官僚4人組は、表向きその任に従いながら核燃料サイクルストップに向けて動いていった〟という注5)。このうち山田氏は長らく干されていたが、河野太郎規制改革担当大臣に一本釣りされ、今内閣府にあって河野氏を支えている。

昨今物議を醸している河野氏の経産官僚罵倒WEB会議には、河野氏のセコンドとしてこの山田氏が出席していた。

一方、〝請求書〟の件に参画した有識者のリストは下図にある。この時すでにこの請求書の立案メンバーとして、飯田氏と河野氏の名が並んであがっている。

©️ 核情報

上記のメンバーである構想日本代表の加藤秀樹氏は、今も昔も事業仕分けの仕掛け人として名を馳せている。19兆円の請求書から4年後の2008年には、自民党「無駄遣い撲滅プロジェクトチーム」の河野太郎チームが、文科省などを対象に事業仕分けを実施している。

また、民主党政権下で加藤氏が事務局長を務めた行政刷新会議では、核燃料サイクルの核心技術であった高速増殖原型炉「もんじゅ」が早くも2009年に槍玉に挙げられている。

現在、加藤氏は自民党無駄撲滅チームのもとで河野太郎氏と組んで、“政策棚卸し”に注力している注6)。

また構想日本の統括ディレクターの伊藤伸氏は、昨年10月に河野氏に請われて内閣府参与に就いている。先般の河野氏の総裁選出馬会見にも臨席していた。伊藤氏は、日々河野氏と行動をともにしており、この方も河野氏の政策ブレーンとして頼りになるセコンド役を努めていると行ったところか。

この他に原発を潰し、再生可能エネルギー100%に邁進する河野氏のブレーンとして、元経産官僚の古賀茂明氏もいる。また、第6次エネルギー基本計画に関して「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(再エネTF)」が審議会委員に対して、〝揶揄的な憶測に基づく批判〟をしたとして一大問題になっているが、このTFには大林ミカ氏(自然エネルギー財団事務局長)はじめ強烈な自然エネルギー派が名を連ねている。

このように河野太郎氏と経産省にはすでにぬぐい去りがたい軋轢が随所にある。

仮に河野氏が総理総裁になれば、経産省はお取潰しになり、環境省配下に吸収されていくのではないかとの憶測さえ流れている。

河野太郎“総理”による核燃料サイクル潰しから原発ゼロへの道は日本の終わりの始まり

今次の自民党総裁選でもし仮に河野太郎氏が選出されれば、そのまま総理に就任することになる。

そうなれば、上述したようなネットワークと人材を駆使して、原発ゼロに本格的に舵を切ることは間違いない。昨今一部で取りざたされている変節は見せかけに過ぎず、再稼働容認は総裁選に向けた煙幕、偽装にすぎない。いわゆる逆艪である。そうなれば、小泉純一郎氏が口を開けば出てくる「総理が決断すれば原発ゼロはできる」が現実となる。

原発ゼロへの序章は、核燃料サイクル潰しである。すなわち、青森県六ケ所村の日本原燃の施設を事業仕分けよろしく廃止に追い込むことである。

その核心施設は、プルトニウムを分離抽出する再処理施設である。これは民間施設であるが、総理の権力を以ってすればそのために如何様な手段も編み出すことができる。例えば、原子力規制委員会を動かす。「もんじゅ」の二の舞である。初代原子力規制委員長田中俊一氏の基本理念は核燃料サイクル潰しであったが、その精神は確実に受け継がれている。

日本の原子力政策では、核燃料サイクルの遂行と原子力発電が不可分の関係になっている。よって、核燃料サイクルを潰せば、原発ゼロが成就する。

原発なしでは日本の電気料金は、2050年を待たずして現在の2倍以上になる。そうなれば、日本の家計を逼迫するのみならず、製造業はますます立ち行かなくなる。わが国の経済を支える製造業は衰退の一途をたどる。

世界はますますIT化し、ビッグデータやAIが社会の構造を加速度的に変えつつある。ビッグデータやAIは膨大な量のコンピュータが支える。コンピュータは電気食いなのである。

2050年にはわが国の電力需要は現在に比して天文学的な量になるという予測がある注7)。安定して多量の電気を供給できる原発なくして、変動する不安定電源の風力や太陽光に依存すれば、総量としての需要に応えられないばかりか停電が頻発する。その論拠は拙著『やってはいけない原発ゼロ』にて詳説した。

原発ゼロはエネルギーの安定供給の危機招来に他ならない。

そればかりか、電力料金の高騰は日本売りをもたらし、データセンターを電気料金の安い他国に移管することに繋がっていく。これは日本の情報セキュリティの根幹を他国の懐に委ねることを意味する。

再エネ推進―原発ゼロは、日本という国家セキュリティを隣接する反日国家に売り渡すに等しい結末を招くと思い知るべきである。

「河野太郎〝総理〟」の原発ゼロは、この伝統ある美しき日本の活力を奪い、先人たちの営々たる努力の賜である日本の終わりの始まりになるのである。

注1) https://webun.jp/item/7789178

注2) 発電用原子炉の使用済み燃料からプルトニウムなどを抽出して、それを次の燃料として使い回すことが核燃料サイクルの基礎である。

注3) https://www.isep.or.jp/archives/info/1905

注4) 河野太郎「わが国の核燃料サイクルの問題点」日本原子力学会誌ATOMOΣ2012年54巻5号 p.342-345

注5) 週刊ポスト「幻の脱原発クーデター」(2013年9 月連載)

注6) http://www.kosonippon.org/mail_magazine/365/

注7) https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2018-pp-15.pdf

関連記事

-

菅政権の下で「2030年CO2を46%減、2050年にCO2ゼロ」という「脱炭素」の目標が発表された。 しかしながら、日本は製造業の国である。製造業は石油、ガス、石炭などを燃やしてエネルギーを得なければ成り立たない。 特

-

原子力規制委員会、その下部機関である原子力規制庁による活断層審査の混乱が2年半続いている。日本原電の敦賀原発では原子炉の下に活断層がある可能性を主張する規制委に、同社が反論して結論が出ない。東北電力東通原発でも同じことが起こっている。調べるほどこの騒動は「ばかばかしい」。これによって原子炉の安全が向上しているとは思えないし、無駄な損害を電力会社と国民に与えている。

-

「再エネ発電の一部で規律に課題、停電に至ったケースも」と電気新聞が報じている: 送配電網協議会は6日、経済産業省などが開いた再生可能エネルギーの事業規律を強化するための有識者会合で、一部再エネ発電事業者の運用や工事面の問

-

他方、六ヶ所工場に関連してもう一つ、核不拡散の観点からの問題がある。すなわち、はっきりした使途のない「余剰プルトニウム」の蓄積の問題である。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

野田佳彦首相は5月30日に開催された「原子力発電所に関する四大臣会合」 に出席し、関西電力大飯原子力発電所3、4号機の再稼働について「総理大臣である私の責任で判断する」 と語りました。事実上、同原発の再稼動を容認するものです。

-

米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳をした。 非現実的なRCP8.5シナリオ (前回からの続き) さらに悪いことに、3つの研

-

ウクライナ戦争以前から始まっていた世界的な脱炭素の流れで原油高になっているのに、CO2排出量の2030年46%削減を掲げている政府が補助金を出して価格抑制に走るというのは理解に苦しみます。 ガソリン価格、172円維持 岸

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間