IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Fokusiert/iStock

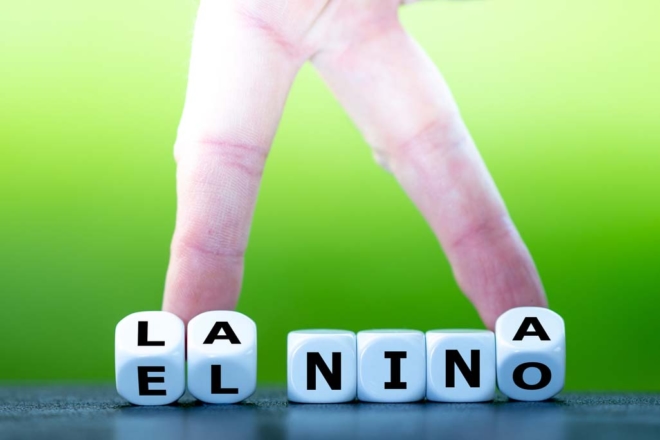

エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変える。

まず気象庁による説明を少し引用しておこう(図1)。

図1 エルニーニョ/ラニーニャ現象

なおエルニーニョについて更に詳しく知りたい方はこの気象庁HPを読んで頂きたい。

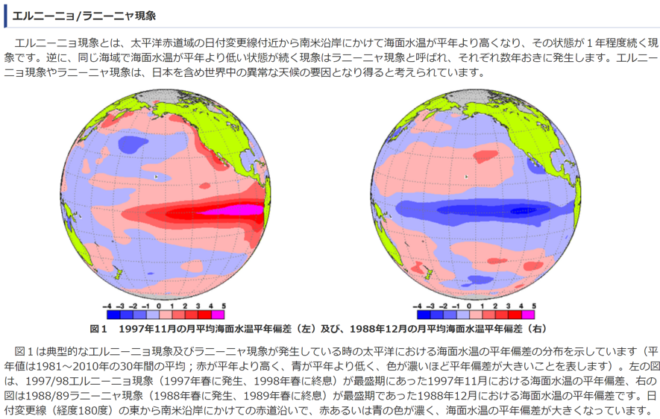

さて、それではIPCC報告の将来予測で多用されている第6世代モデルCMIP6は、どのぐらいこれを再現しているだろうか。

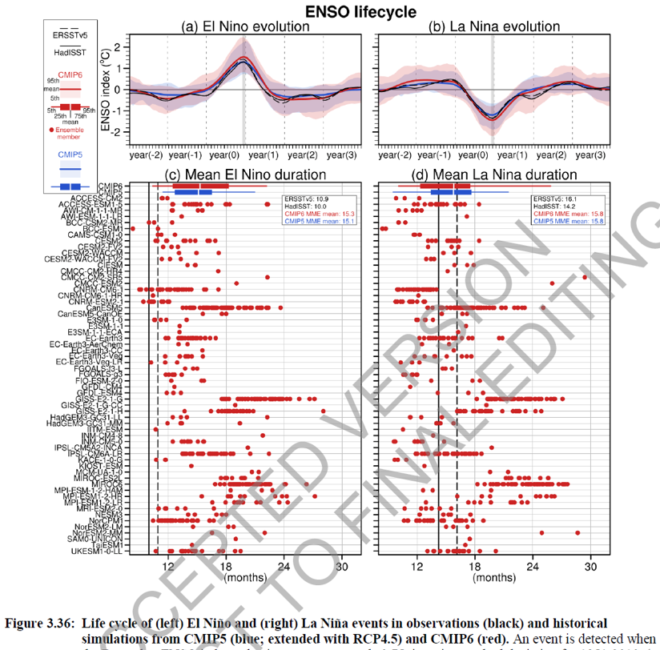

図2はモデル計算結果(赤線)を観測(黒線)と比較したもの。比較対象にしているのは「エルニーニョ指数ENSO」で、図1で赤から青に大きく変化している太平洋の赤道付近の海面水温を指数化したものだ(なお青線は1世代前の第5世代モデルだが説明は割愛する)。期間は1950年から2010年までである。

図2

(a)はエルニーニョが起きた時の、(b)はラニーニャが起きた時の指数の時間変化を示している。どちらも、ピークのタイミングを合わせて表示してある。一見すると、モデルと観測値はよく合っているように見える。けれども、モデルの誤差(赤い影)はずいぶんと大きいことに注意しよう。そこでもっと詳しくみたのが(c)と(d)である。

(c)ではエルニーニョの持続期間が横軸に示してある。縦に並んでいるのがそれぞれ異なる気候モデルで、点が沢山打ってあるのは、その気候モデルによる複数の計算結果である。

(c)の右上に小さく書いてあるように、観測ではエルニーニョの持続期間は10.0か月ないし10.9か月(観測によって誤差がある)であるが、モデルは平均で15.3か月である。のみならず、モデルによってばらつきが大きく、観測値に近い計算結果もあるが、1年半(18か月)とか、それ以上のものも多い。

(d)は(c)と同様なものをラニーニャについて示したもので、こちらは持続期間は平均ではモデルと計算でだいたいあっているけれど、やはりモデルによってずいぶんばらつきがある。

この他にも、エルニーニョ指数は観測では季節変化が大きいが、モデルはそれをあまり再現できていない、といった課題も指摘されている(Figure 3.37、図は省略)。

エルニーニョの発生は、地球規模での気温を上昇させる。また日本にもさまざまな異常気象をもたらす。

「CO2等の排出によって世界の気候が変わり、異常気象が増える」という予測がよく報道されている。だがその予測に使われているモデルは、予測以前の課題として、過去のエルニーニョを数量的によく再現できているとは言いがたいことが分かった。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

次回:「IPCC報告の論点⑮」に続く

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

ロシアの国営ガス会社、ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガスの供給をルーブルで払う条件をのまない限り、停止すると通知してきた。 これはウクライナ戦争でウクライナを支援する両国に対してロシアが脅迫(Blackmai

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

-

政府はプラスチックごみの分別を強化するよう法改正する方針だ、と日本経済新聞が報じている。ごみの分別は自治体ごとに違い、多いところでは10種類以上に分別しているが、これを「プラスチック資源」として一括回収する方針だ。分別回

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

-

最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究?ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。

-

河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調

-

2012年6月15日に衆議院において原子力規制委員会法案が可決された。独立性の強い行政機関である「三条委員会」にするなど、政府・与党民主党案を見直して自民党および公明党の修正案をほぼ丸呑みする形で法案は成立する見通しだ。本来の政府案よりも改善されていると見てよいが、問題は人選をはじめ実質的な中身を今後どのように構成し、構成員のコンピテンシーの実をたかめていくかである。このコラムでは、福島原発事故のような原子力災害を繰り返さないために、国民の安全を守る適切な原子力規制機関の姿を考察する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間